点击上方“武大边海”直接订阅

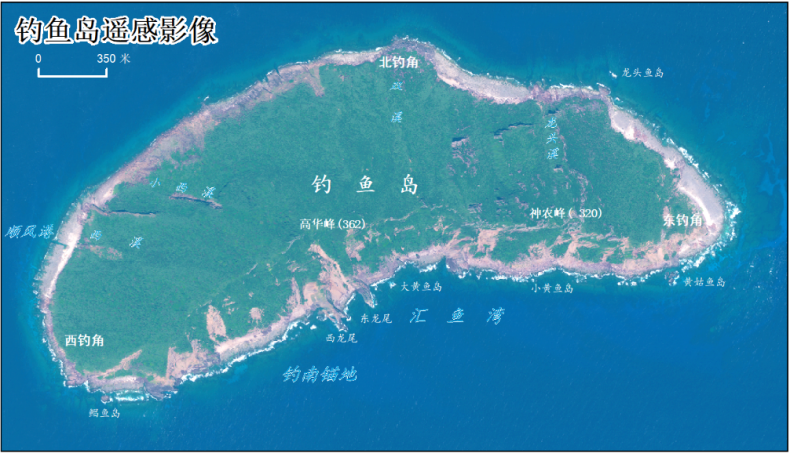

钓鱼岛遥感影像

图片来源:自然资源部

本文作者

邵景楷

日本早稻田大学大学院亚洲太平洋研究科博士研究生

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第4期

本文在原文的基础上有所删减

“固有领土”是具有东亚文化特色的领土观念,二战后最早积极构建“固有领土”话语并将其应用于领土政策中的东亚国家是日本,该词在日本的政治话语中存在五种含义:国土、本土、乡土、生活圈、原住民领地。但与其他领土争端相比,日本在钓鱼岛问题上使用的“固有领土论”无论基于哪种角度分析都无法成立。

一、国家中心式“固有领土观”:国土、本土

(一)国土

“国土”视角是以国家为中心的“官方”领土观,即一国国家主权管辖范围内的地域空间,这一视角最契合现行的威斯特伐利亚式领土主权观。从这一视角出发,如要证明某一领土为“日本固有领土”,日本中央政府既需要基于东亚式的“固有领土观”证明该领土在历史上始终是日本“永久且不可分割”的一部分,又需要使用西方式的领土主权观证明该领土在法理上是以合法的手段被日本这一主权国家所获得。当前,日本政府对所谓“日本固有领土”下的定义为:“从未成为过别国领土的日本领土”。起初,“固有领土”一词只是日苏(俄)北方四岛/南千岛问题的“专属词汇”,而后又扩散到多个日本领土问题中,如今仍被用于北方四岛问题、日韩竹岛/独岛问题和中日钓鱼问题中。

(二)本土

日本“固有领土”的说法来自于二战末期日本高层使用的“固有本土”一词。在1945年7月二战末期由前首相近卫文麿提出的“和平谈判大纲”中有这样的内容:“关于国土问题……在不得已的情况下,只要满足保全固有本土即可”。而所谓“固有本土”的含义为:“最低限度是舍弃冲绳、小笠原、桦太(库页岛),千岛群岛只保留南半部分的程度”。也即,彼时已被美国占领的冲绳、小笠原群岛,以及日苏(俄)曾有争端或进行过领土交换的南库页岛、北千岛等领土在日本高层的眼中并非日本不可分割的“固有本土”。而战后美国向日本移交所占领土行政权的行为,也被日本称为“本土复归”。

二、民间“固有领土观”:

乡土、生活圈、原住民领地

(一)乡土

“乡土”视角下的日本“固有领土”指的是曾有日本人定居,但在战后居民被驱逐、土地被别国占领或“托管”的领土,符合这一条件的领土主要是小笠原群岛和北方四岛。

小笠原群岛的原日本人居民在战时被强制疏散回日本本土,直到1968年美国返还小笠原后才得以还乡。这期间原日本人岛民曾发起“归岛运动”,要求日美两国交涉,允许原岛民返回故乡生活。1954年2月10日,民间组织“小笠原岛·硫磺岛归乡促进联盟”的代表藤田凰全曾在国会做如下陈词:“(小笠原群岛)是日本的固有领土,是我们生长的故乡。与台湾、朝鲜的情形完全不同,它是我们的乡土”。

二战后,南千岛群岛(后被日本称为“北方四岛/北方领土”)的原日本人居民全部被苏联强制遣返回日本本土。战后,以北海道根室町为中心,日本出现了“千岛及齿舞群岛复归恳请同盟”等民间“领土返还运动”组织,主张“北方领土是我们的祖先倾注心血开拓的、我国的固有领土”,要求苏联(俄罗斯)返还四岛。而北方四岛也被一些政治人物或团体描述成日本人的“精神故乡”,四岛的“回归”也成了全体日本人的共同愿望。

(二)生活圈

抛开国家中心主义的领土观,对于争议领土周边的居民来说,邻近的岛屿与海域不仅只是国家主权意义上的“固有领土”,更是与其生产生活息息相关的固有“生活圈”。日本最早开始关心北方四岛与竹岛/独岛问题的,是邻近这两个争议领土的北海道和岛根县当地居民,关注的焦点也主要在于维护区域利益(主要是渔业)而非国家利益(战后“固有领土”的最早用例也出现在1946年民间组织“北海道附属岛屿复归恳请委员会”向美军提交的北方四岛返还请愿书中)。可以说,这两个领土问题起初只是地区性的经济问题、民生问题,在战后初期的草根社会运动与冷战背景下政府的领土、外交政策的合流中才逐渐升级为全国性的政治问题、意识形态问题。

近年来,以新崎盛晖为代表的一些日本学者提出,钓鱼岛及其附属岛屿在成为中日各自声称的本国“固有领土”之前,便早已是冲绳(琉球)和中国台湾等地渔民生死攸关的“地域住民生活圈”。“生活圈论”支持者认为,国家在处理领土问题时不应过度强调“固有领土”的主权排他性,而应该将东亚领土观中的“固有性”相对化,采取开放的“生活圈”视角,实现对争议领土的共同管理,努力打造出“超越国境的共生圈”。

(三)原住民领地

“原住民领地”视角下的“固有领土”指的是个别少数民族原住民在被日本奴役或殖民之前,所占据的传统生活地域或政权的统治范围,符合这一视角的“固有领土”为北方四岛和冲绳(琉球)。一些少数民族原住民和左翼学者提出,“北方领土”和“冲绳县”并非日本的“固有领土”,而是阿伊努人和琉球人的固有领地。

阿伊努人是北方四岛的土著居民,自13世纪开始,不断受到来自和人势力的侵扰、压迫、殖民。1875年日俄《桦太(库页岛)千岛交换条约》签订后,千岛阿伊努人便失去了自己的“固有领地”,成为“日本领土”上的国民。在战后持续至今的北方四岛争端中,阿伊努人也曾作为日苏(俄)之外的“第三方势力”提出过自己的领土主张,强调阿伊努原住民的固有权利,声称日俄都无权宣布对北方四岛的主权。

琉球王国是一个有约五百年历史的古国,1609年起保持着向中日两国朝贡的特殊“两属”地位。但1872-1879年,琉球经历了日本明治政府单方面的“琉球处分”,被迫脱离了与清朝的宗藩关系,成为日本的“冲绳县”。此后,岛内外一直存在着追求琉球自治、独立,甚至“复国”的政治势力。高良仓吉指出,琉球并非和幕藩体制下的其他日本领土一样在“版籍奉还”范围内,而是日本以武力在琉球王国的原有土地上强制实行“废藩置县”而吞并的领土。宫平真弥和松岛泰胜等学者认为,历史上冲绳县是在琉球人民的人权和自治权遭到侵害后,才被迫成为所谓的日本“固有领土”,这在现代人权法中是违法行为。

三、钓鱼岛及其附属岛屿

绝非日本的“固有领土”

“固有领土”在日本具有五种含义,但钓鱼岛在所有上述五个意义上都不为日本所“固有”。

从“国土”视角看,对于“日本固有领土”的划定,可依据的最有力的法律文件是《开罗宣言》和《波茨坦公告》。这两个文件体现了反法西斯战争的正义性,也是被日本所接受的投降条件。因此在日本战败后,《马关条约》失效,台湾及其附属岛屿钓鱼岛的主权一并回归中国。日本在钓鱼岛问题上坚持所谓“无主地先占”法理和“固有领土”话语,其实是为了掩盖其“窃取”中国领土的事实。

从“本土”视角看,无论是地理位置还是日本政府历史上的所作所为,都证明日本从未将钓鱼岛和冲绳视为其不可割舍的“固有本土”。在1880年日本吞并琉球之初的日清“分岛谈判”中,日本提出将琉球南部划归中国。这一方案如果实施,先岛诸岛将属于中国(日本声称钓鱼岛所隶属的“石垣市”也在此范围内),日本也将无法直接取得对钓鱼岛的“实效支配”。

从“乡土”视角看,少数在岛上生长的日本人的证言反而驳斥了日本的“固有领土论”。例如,1901年出生在黄尾屿的伊泽真伎(最早登陆钓鱼岛的日本偷猎者之一伊泽弥喜太的长女)称,其父曾在岛上的洞穴中发现两具 “身着中国服装的骸骨”,据此可以说明岛上之前已有中国人活动。因此,伊泽真伎呼吁,钓鱼岛“理应归还给它的故乡——中国”。

从“生活圈”视角看,无论对照历史还是现实,钓鱼岛及其附属岛屿都不是琉球群岛居民的传统生产生活地域。钓鱼岛和琉球群岛被“黑水沟”(冲绳海槽)和“黑潮”(台湾暖流)分隔,由中国大陆和台湾自西向东航向钓鱼岛远比从琉球逆流西溯容易。村田忠禧认为,以古代的航海技术条件,琉球人使用的简陋平底船“鱶舟”(サバニ)几乎不可能支持琉球渔民轻松到达钓鱼岛一侧捕鱼,因而琉球人也对钓鱼岛及其附属岛屿没有任何地域认同感。

从“原住民领地”视角看,历史上钓鱼岛及其附属岛屿不仅不是琉球人传统的“生活圈”,也不是琉球王国的“中山世土”。中国与琉球的传统分界线在赤尾屿(中)和久米岛(琉)之间,这在中日琉各自的历史记载与古代地图中都可以得到印证。古代琉球人并没有将这些岛屿作为重要渔场使用,琉球王国也并未对其实施有效的管辖。钓鱼岛及其附属岛屿自古不属于琉球这一事实,也已被许多日本“尖阁问题”专家和“琉球独立论”提倡者所接受。

综上所述,对于日本来说,钓鱼岛及其附属岛屿法理上非其国土,地理上非其本土,现状上非其乡土,历史上也非其生活圈或原住民领地。与之相反,中国有充足的证据证明钓鱼岛及其附属岛屿“自古以来”便属中国所有,是中国的“固有领土”。

《边界与海洋研究》和国内多家数据库建立了合作关系,全文阅览或下载请登录以下任意一家数据库:

国家哲学社会科学学术期刊数据

(http://www.nssd.cn)

中国知网

(https://www.cnki.net)

维普网

(http://www.cqvip.com)

END

编辑排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/