点击上方“武大边海”直接订阅

第十七届中国—东盟博览会和

中国—东盟商务与投资峰会开幕式11月27日在广西南宁举行

图片来源:新华社

本文作者

陆广济

武汉大学政治与公共管理学院博士生

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第2期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、问题的提出

通过梳理和分析国内外学者的研究成果,可以发现中国—东盟关系研究仍然有需要改进和发展的空间,主要体现在三个方面:其一,研究领域主要集中在外交政策、经贸关系、历史发展、机制建设、南海争端等具体问题的分析层面,难以捕捉到中国—东盟关系运行的客观规律。其二,研究方法侧重于现实主义地缘政治、权力平衡、权力转移等角度,或者自由主义相互依存、功能性外溢、地区治理等角度,对于双方关系发展波动起伏、稳中有变的现象未能很好地解释其深层次的动因。其三,对中国-东盟关系中观念性因素研究不够。

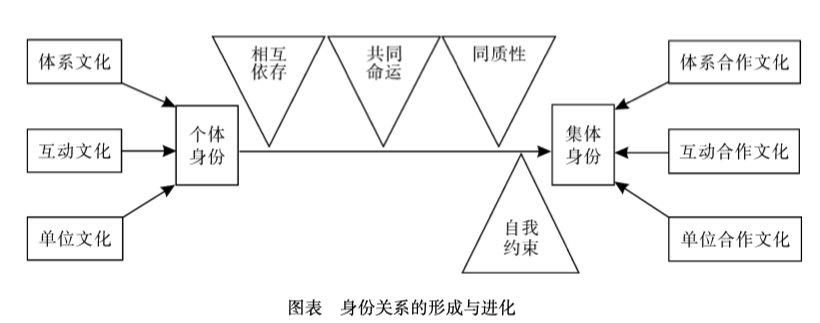

资料来源:作者自制

二、国际关系中的身份政治

(一)身份的形成

社会建构主义将身份作为重要的研究对象,认为国家在互动中产生的观念结构塑造身份,因此身份和利益都是变动的,内生于国际体系之中。亚历山大·温特的社会建构主义认为国家至少包含四种身份:(1)个人或团体;(2)类属;(3)角色;(4)集体。温特强调宏观(体系结构)层面的互动。其实,互动并不局限于国际体系内部所有国家之间相互作用的总和以及国家与体系文化的互动。国家之间的互动也能产生观念性结构,国家关系行为体按照“互应逻辑”形成相互间的共有观念构建出相应的角色。此外,国家身份的形成很大程度上受到国内因素的影响。

(二)身份对国家行为的影响

建构主义从观念的角度出发,认为利益内生于国际体系,是由社会实践中的共有观念形成身份,而身份对利益有导向作用。因此,国家身份、国家利益与对外行为三者之间,国家身份与国家利益是建构关系,国家利益与国家行为之间是因果关系,物质因素的背后其实是观念因素发挥了重要的导向作用。

(三)个体身份向集体身份的进化

集体身份作为国家身份进化的最高层次,是一个相互认知不断突破自我与他者的边界并汇合为集体认同的过程。在国家间的互动层面,双方通过良性互动对传统的国家利益观和交往方式进行反思,建立“以心相交”的互动文化。共同安全的战略文化将一国之安危视为集体之安危,个体利益融汇于集体的利益,安全不是以自助的方式取得,而是通过互助的方式分享对和平的预期,形成一种多元安全共同体机制。此外,集体身份还受到温特提出的“相互依存、共同命运、同质性和自我约束”四个变量的制约。

三、中国—东盟关系发展过程中的身份政治

(一)中国—东盟关系发展过程中的四种角色身份

政治对立时期(1967—1971年):“敌人”。中国与东盟及其成员国形成全面对抗关系—在政治上处于对立状态,在外交上处于隔绝状态。

改善时期(1972—1978年):“利益攸关者”。表现在中国实施对外开放和扩展国际空间需要东盟国家的帮助,而东盟国家内部的华人华侨问题、国内武装叛乱问题以及东盟组织的发展问题需要中国支持。

战略联盟时期(1979-1990年):“战略同盟”。“战略同盟”身份将中国与东盟国家置于同一立场之上,构建了二者共同的战略利益,这种利益既包括来自第三方威胁的安全利益,也包括共同维护地区繁荣稳定的发展利益。

全面发展时期(1991年至今):“合作伙伴”。由于双方政治互信不够,中国与东盟始终没有跨越权力政治“安全困境”的鸿沟,务实主义驱动下的利益交换仍然是一些东盟国家与中国合作的初衷,以至于合作中的猜疑和不信任相伴而生。

(二)推动中国—东盟关系发展的两种动力

利益是推动中国—东盟关系发展最直接的动力。东盟成立之初,中国与东盟之间是利益相悖的。随着中美苏三角关系的逆转,双方出现了相关利益,促使中国与部分东盟国家关系缓和。冷战结束以来,意识形态让位于国家经济社会的发展,随着利益交汇点不断增多,双方从最初对话伙伴关系升级为战略伙伴关系。同时,部分切身利益的冲突又成为影响中国—东盟关系向前发展的障碍,如东盟担忧中国的崛起威胁到自己在东亚地区合作中的领头羊地位、中国担心东盟成为西方围堵中国的工具。

身份是中国—东盟关系发展的深层次的动力。双方之间的角色身份并不是一个稳定的常量,从最初的“敌人”,演变为“利益攸关者”,再到“战略同盟”,最后发展为“合作伙伴”。目前,中国与东盟“合作伙伴”的角色身份是一种复合身份,既包括了朋友的身份,也包括了对手的身份。朋友身份主要体现在低级政治领域,双方在经贸合作、人文交往、地区治理等多方面取得了可喜的成绩。在高级政治领域,特别是涉及安全和领土问题,对手身份就会明显体现出来,并左右双方的利益关系。

(三)中国与东盟现有身份的反思

中国与东盟现有角色身份存在局限性。中国与东盟的“合作伙伴”身份并不是真正意义上的朋友关系,这种缺乏政治互信的“合作伙伴”身份在推动中国—东盟关系中的局限性明显地表现出来:在谈及经济合作带来的互利共赢时双方合作的意愿强烈,而遇到敏感的政治问题时双方很难有妥协和让步的空间,经济合作的利益并不能转化为政治合作上的互信。

中国与东盟集体身份缺失。目前,中国与东盟之间没有集体身份存在,“自我”和“他者”的界限泾渭分明,利益不能有效地融合,双方合作停留在利益交换层面,政治互信相对滞后。一些东盟国家以实用主义方式对待与中国的交往,积极搭乘中国经济便车的同时又奉行“大国平衡”战略,与中国近而不亲,双方关系随时面临“利尽人散”的风险。

四、中国—东盟集体身份的建构与

中国—东盟命运共同体的形成路径

(一)中国—东盟命运共同体的内涵

“命运共同体”是中国积极参与全球和地区治理在精神层面上提出的解决方案。目的在于双方通过增信释疑、求同存异,建构起“同呼吸、共命运”的价值观,重新定义集体利益,从而采取更倾向于合作的行为。“中国—东盟命运共同体”淡化“权力和利益”等物质因素的影响,在双方合作中重新定义身份和利益,通过形成“共同体感”将个体的利益融入集体利益之中,化解合作中的冲突与对抗。

(二)东盟方面对“中国—东盟命运共同体”的认识

东盟对于中国提出的共建“中国—东盟命运共同体”的倡议给予了积极的回应。但作为单独个体的东盟成员国,对“中国—东盟命运共同体”的理解和接受程度不一。做出积极回应的有老挝、柬埔寨和缅甸。越南对该倡议态度出现摇摆。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和文莱的官方采取务实和有选择性的回答,强调继续深化双边关系,加强与中国经贸和人文交流合作的重要性。

对于构建中国—东盟命运共同体,东盟学界也出现两种不同的声音。消极的立场认为:中国提出与东盟构建命运共同体是加强政治宣传和软实力的表现,同时也是为了修补中国在处理海权争端和领土问题时采取激进的行为而被破坏的与邻国的关系。积极的观点认为:中国领导人不断强调与东盟构建“命运共同体”,通过各种举措加强中国与东盟以及其他邻国的经济、社会和基础设施联系,表明周边外交已经成为中国的核心关切。

(三)“中国—东盟命运共同体”形成的条件

“中国—东盟命运共同体”作为双方一种集体身份的构建,需要在体系层面、互动层面和单位层面进行努力。首先,中国与东盟集体身份的构建,需要东亚地区形成基于朋友身份的互利共生的地区体系文化。所有成员处于一个“你中有我,我中有你”的政治生态系统之中,对前途和命运有着共同的期望。其次,双方需要建立“以心相交”的互动文化。各方在相互信任的基础上展开互动,形成“真正朋友”的角色身份,指向“合而为一”的集体身份。再次,在双方内部还要形成共同安全的战略文化。如果中国与东盟将共同安全作为其战略文化的核心,那么随着双方共同安全利益的强化和集体战略信任的增长,双方之间的“安全困境”将会被“安全共同体”所取代。

“中国—东盟命运共同体”的形成还受到相互依存、共同命运、同质性和自我约束四个变量不同程度的制约。

相互依存是中国东盟集体身份形成的重要条件。客观方面,加强中国和东盟发展战略对接和产业政策的调整,增强合作动力、促进双方发展方式深度交融。主观方面,双方需要加强政治互信,意识到双方共同利益的存在,树立互利共生的理念,将客观相互依存内化为主观相互依存。

共同命运是中国与东盟集体身份形成的外部动力。随着非传统安全问题的凸显以及全球性问题的扩散,中国与东盟所面临的威胁不是以第三方的形式存在,而是以全球性的形式铺展开来,需要双方长期共同努力才能有效治理。如果采取漠视态度,或者以邻为壑,拒绝合作,那么共同命运在中国与东盟集体身份形成的过程中能发挥的作用就十分有限。

同质性对中国与东盟集体身份的形成有良好的促进作用,中国与东盟国家客观上缺乏同质性,但中国与东盟国家之间却有可能由于各自拥有深厚的历史文化底蕴与不同的文明内涵而产生出某种异性引力,促成彼此在社会与人文领域的交流合作。同时,中国与东盟国家山水相连,血脉相亲。华人在当地地位不断提高,成为联系中国与东盟国家的重要纽带,主观上的同质性会得到提高。此外,中国与东盟在交往过程中,随着区域间交往与互动的频繁,逐渐培养出协商一致的处理问题方式、南南合作的发展理念、求同存异的交往方式、被压迫民族的历史记忆、对民主和人权的理解、实现东亚一体化的愿景等等。

自我约束对于中国与东盟集体身份的形成至关重要。东盟主要由中小型国家构成,与中国存在严重的实力不对称问题,在合作中寻求“中国机遇”的同时,也担心“中国威胁”,在共建集体身份的过程中,中国作为强者一方更需要自我约束。同时,中国与东盟双方还致力于安全磋商机制、危机管控机制的建设,这些机制也是双方自我约束的体现,对于增加信息透明度,化解合作中的矛盾与冲突有十分重要的意义。且弱势一方的东盟及其成员国也有自我约束的必要。

(四)“中国—东盟命运共同体”的建构路径

首先,加强互联互通。发展战略对接方面,双方还需要制定具体的实施方案和细节,将政策落实到实处。基础设施连接方面,中国在加快西部陆海新通道建设的同时,还应该在公路、铁路、港口、航空、电信等方面为东盟国家提供资金和技术支持,鼓励社会资本和民营企业参与东盟国家基础设施建设。政策协调方面,双方需要进一步磋商简化通关程序,实现通关口岸便利化,加快人员和生产要素的流动。

其次,促进社会人文合作。双方鼓励支持民间团体进行直接的交流。支持双方国内大众传媒行业与合作。加强互派留学生项目、继续扩大旅游、文化、科技、体育、青少年发展、新冠肺炎防控等方面的交流合作。在社会治理方面,加强环保、水资源管理、可持续发展、气候变化、人口老龄化、文物保护等的交流合作。

再次,完善安全合作机制。目前,中国与东盟在安全领域建立起一些合作机制,但制度化的深度和广度还有待提高,需要进一步完善高层对话机制,建立危机管控机制和争端解决机制,减轻双方的战略误判。双方的智库、政策研究机构、专家学者以及政府官员以私人方式参与非官方的安全对话机制,以“第二轨道外交”的方式就地区安全局势进行磋商。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/