点击上方“武大边海”直接订阅

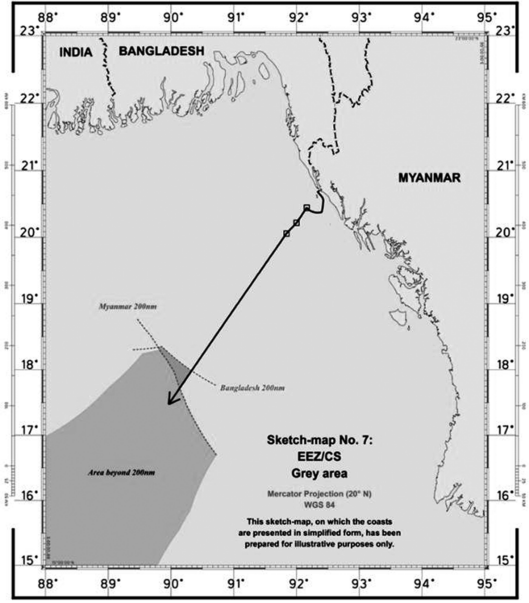

孟缅海洋划界案中“灰区”图示

图片来源:ITLOS孟缅海洋划界案

本文作者

本文作者

马得懿

华东政法大学教授

秦圣强

上海里兆律师事务所律师

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第2期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、“灰区”及其形成原因

“灰区”(grey area)问题渊源于海洋划界实践。2012年“孟加拉国和缅甸关于孟加拉湾的海洋划界案”(以下简称“孟缅海洋划界案”)一个重要问题便是如何应对出现的“灰区”。在该案中,国际海洋法庭对“灰区”进行了较为详细的阐释,认为“灰区”是“超过200海里的大陆架划界产生的一个面积有限的区域,该区域位于距离孟加拉国海岸200海里以外但在距离缅甸海岸200海里以内,且在海洋划界线的孟加拉国一侧”。事实上,“灰区”的精准法律内涵尚未形成,其在具体国际法语境下的含义处于不断发展中。一般而言,“灰区”是指位于大陆架上的区域,该区域位于A国专属经济区内,但又位于与该国海岸相邻或相对的B国的外大陆架上;同时该区域位于两国海洋划界线B国一侧的区域内(如果是相邻海岸的话)。虽然海洋划界中因“灰区”而引发相关国家间的冲突并不常见,但是,晚近相关海洋划界实践预示,海洋划界中产生的“灰区”具有引发相关国家冲突的潜在趋向。权利分享容易引发当事国之间的“次生”纠纷。

海洋划界实践表明,海洋划界中“灰区”形成的原因比较单一。晚近以来,相关国家日益希望能够用“一条稳定的边界来划分归于他们管辖的各种不同的、部分重叠的海域。”海洋划界的简化趋势开始流行。然而,由于海洋划界的技术性、政治意愿、资源的诱惑以及国家主权和安全等因素的融入,稳定和权威的划界手段长期未能形成,导致海洋划界的基础性方法一直依赖等距离线或者调整的等距离线。实践中,海洋划界通常不得不考虑复杂的政治和地理因素。为此,适度调整等距离线往往成为海洋划界的必然选择。两国海岸相邻时,当并非等距离线的划界线到达一国的专属经济区外部界限,并以同样的方向延伸至另一国专属经济区的外部界限时,就会产生“灰区”。“孟缅海洋划界案”即是如此。实践中,因调整等距离线而衍生出“灰区”的国家实践并不少见。此外,海洋划界中“灰区”的形成与海洋划界当事国的权利主张也密不可分。就“孟缅海洋划界案”中200海里外大陆架的权利分配而言,孟加拉国和缅甸的权利主张就存在很大分歧,故而,“灰区”问题在该案中成为比较敏感的重要问题。《公约》对自然延伸原则和距离标准均有规定,但并未明确规定在适用中二者谁优先。

二、“灰区”的国际法基础与海洋划界的趋向和方法

在海洋划界实践中,等距离线-特殊情况规则发端于1958年《大陆架公约》。《大陆架公约》第6条第1款和第2款分别规定海岸相邻国家之间大陆架划分的等距离线方法和海岸相向国家之间大陆架划分的中间线方法。然而,1969年“北海大陆架案”并不承认其习惯法的地位。1982年《公约》第57条确定了专属经济区的宽度,第76条明确了大陆架的定义。同时,《公约》分别在第15条、第74条和第83条规定了领海、专属经济区和大陆架的划界规则。上述规定构成海域及其海洋划界的基本国际法基础。

《公约》第74条的措辞与第83条的措辞比较相似。不过,大陆架划界的国际法基础受到《大陆架公约》第6条和《公约》第83条的规制,因此比较复杂。而专属经济区的划界则相对简单。大陆架和专属经济区密切关联,两者都是国家管辖范围内海域,都是“与资源有关的区域”,沿海国在这两种海域中都享有主权权利和特定管辖权。从领海基线量起的200海里范围内,就海床和底土而言,两者甚至是一个重叠区域。在第三次联合国海洋法会议上,地理不利国主张取消大陆架制度,认为旧的大陆架制度应该为新的专属经济区制度所吸收。然而,地理位置有利的国家,则不想放弃根据1958年《大陆架公约》和习惯国际法所拥有的关于确定大陆架外部界限的权利。根据1982年《公约》,大陆架和专属经济区制度在范围上和权利内容上具有差异。不仅如此,沿海国对于大陆架而言,属于“固有权利”。作为国际社会治理海洋的重要国际法成果,1982年《公约》明确规定专属经济区的权利基础是从海岸量起的距离标准,而大陆架的权利基础则是自然延伸和距离两个标准。就海洋划界应该考虑的情况和因素而言,大陆架划界考虑的是底土中的矿产资源,同时也考虑地质和地貌特征。而专属经济区划界不但要考虑底土中的矿产资源,而且要顾及到上覆水域的渔业资源,但是却不需要考虑地质和地貌的因素。这便形成一个局面,即某种海洋划界安排可能对大陆架划界而言是公平的,但是对专属经济区而言并不是公平的。

海洋划界“灰区”的国际法基础,为认知海洋划界趋向与方法提供了前提和基础。同时将“灰区”问题置于海洋划界趋向和方法视阈下,更有利于全方位理解“灰区”问题。晚近以来,在海洋划界的国际司法和仲裁实践领域,国家之间倾向于海洋边界的功能不再局限于专属经济区制度,而是向全方位边界(all purpose)扩展。自1984年国际法院审理“缅因湾案”始,海洋划界采用单一边界的实践日益丰富,这种为海床、底土和上覆水域划一条单一边界似乎成为一种趋势,而且绝大数单一划界都是以等距离线为基础的。尤其是在不采用等距离划界方法的单一划界线延伸到200海里大陆架以外,在专属经济区和外大陆架产生重叠时,其终点并非沿海国主张管辖海域外部界限的交叉点,在这种情况下,就会产生“灰区”。实践中也不乏此类案例的支持,“缅因湾案”就是如此。为了划界的便捷,当事国大多愿意采取单一界限。最终,由于该单一界限并非等距离线,若将该线继续延伸,就会导致“灰区”。

三、“灰区”的权利分享

(一)专属经济区权利的搁置

在2012年“孟缅海洋划界案”中,作为该案的焦点问题,即“灰区”内的海床和底土权利究应该作何处理,法院认为对于这样特殊的区域,各国要通过适当合作协议来协调和履行各国间的权利和义务。显然,裁判机构回避了“灰区”的权利划分以及法理依据。这是对专属经济区权利的搁置。专属经济区权利搁置的实践,具有国际法依据。《公约》第56条第3款规定沿海国关于专属经济区海床和底土的权利应按照第六部分的规定行使,其中就包括第83条。同时,《公约》第68条规定,《公约》关于专属经济区的规定并不适用于第77条规定的大陆架定居种生物。

(二)专属经济区权利的让渡

1867年美国和苏联签订的《阿拉斯加割让条约》(《割让条约》),对两国海洋界线具有约束力。该海洋划界并非是严格按照等距离划界方法进行的,从而导致了四个“特殊区域”(special area)的产生,也即所谓的“灰区”。其中在边界线以东美国一侧,有3块“东部特殊区域”,均位于苏联200海里之内、美国200海里之外;在边界线中部苏联一侧,存在1块“西部特殊区域”。苏联认为,由于白令海部分专属经济区位于1867年《割让条约》下界限的美国一侧,又位于美国200海里以外,故美国应当对该苏联部分专属经济区权利的丧失予以补偿。1990年美苏协议约定,将专属经济区的权利和司法管辖权让渡给另一方的做法主要是源于各方的协商一致,并不构成专属经济区的延伸。这实质上是一种专属经济区权利的让渡。

(三)外大陆架优先模式

“灰区”权利分享模式中的所谓“外大陆架优先模式”,主张“灰区”应完全归属于在“灰区”内拥有外大陆架权利的一方。就“孟缅海洋划界案”而言,“灰区”应当属于孟加拉国。该模式的法律基础在于:根据《公约》的规定,专属经济区内海床和底土的权利的行使以大陆架的规定为依据;专属经济区内上覆水域和海床及其底土的权利可被分开行使,《公约》将专属经济区的上覆水域和海床及其底土的权利分开做了规定。

四、结论

海洋划界中“灰区”问题是很难回避的重要问题,也是随着海洋划界实践发展而不断演化的问题。“灰区”形成的国际法基础,植根于现代国际法体系所构建的专属经济区和大陆架划界理论体系。由于现代国际法框架下的海洋划界体系处于一种原则性设计,故而,其可操作规则需要在各国海洋划界实践中不断发展和编纂,是一个逐渐变化的动态体系。“不存在边界的问题,只存在国家之间的问题”。海洋划界实践显示,政治意愿在海洋划界中具有首要地位。通过当事国之间的谈判和协商,是达成海洋划界的首选方式。实践中,当事国往往在协商和谈判的基础上,采用搁置或让渡专属经济区权利或者外大陆架优先等模式,分享“灰区”权利。

END

编辑 | 韩茜

排版 | 李阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/