点击上方“武大边海”直接订阅

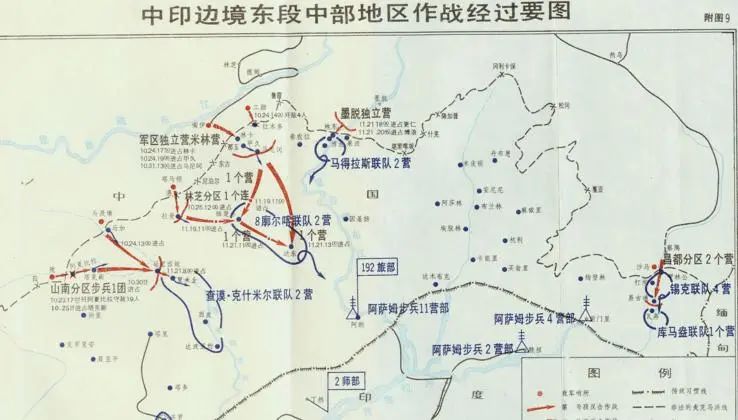

中印边境东段中部地区作战经过要图

图片来源:百度百科

本文作者

孟庆龙

中国社会科学院世界历史研究所研究员

国家领土主权与海洋权益协同创新中心特聘研究员

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第3期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

1962年中印边界自卫反击战(以下也称“1962年战争”)对印度的政治、军事、外交、心理、思维方式产生了广泛而深远的影响。印度官方对这场战争的反思具有两重性——既无奈接受了战败的结局,又笼罩上一种浓厚而低沉的阴影。不但增加了解决边界问题的难度,也成为印度在面临边界危机时国内对华一致强硬的“政治正确”的注脚。梳理并分析印度人对1962年战争的总结和反思,既可提供历史参考,也有助于透析印度在涉华议题上强硬、竞争、和缓、合作、纠缠、阻遏的内在原因。印度两份秘密文件《布鲁克斯报告》(以下简称《报告》)和《1962年与中国冲突的历史》(以下简称《历史》),加上相关英国档案及其他资料,提供了梳理印度官方对这场战争的看法的基本资料。

一、战争起因和责任

印度把1962年战争的起因和责任完全推给了中国。《历史》说,印中关系在20世纪50年代后期开始显露不和,主因是中国修建新藏公路、西藏平叛及达赖喇嘛逃亡印度,而1962年战争则“源于中国的扩张主义和对西藏的占领”。美国中情局说印度总理尼赫鲁把1950—1951年中国解放西藏作为中印争端的起点。《历史》不加掩盖地抱怨:1954年印度虽然很不情愿地“通过一纸条约默认了中国人对西藏的占领,却没有在边境问题上获得任何补偿”,中国“以恶报善”让印度深感失望。中国于1962年10月20日对印发起自卫反击作战后,尼赫鲁指责中国“以怨报德”,称中方提出的1959年11月7日实控线“绝对没有根据”。印度认为战争是中国一步步扩大的“精心准备的大规模进攻行动”,特意趁古巴导弹危机而为之,而“不用担心美苏会插手”。

对于中方解释的中印边界争端的历史原因及原则立场,印度不但予以全然否定,还倒打一耙,称“中国政府1957年侵入印度领土,两年后又对印度大片地区提出要求,才制造了边界问题,在此之前并无边界问题” ,诬称1962年10月中国军队发动了“无耻的大规模侵略”,“使一直集中力量于和平建设的印度政府不得不采取防御措施,利用友邦援助的武器装备来加强防御,保卫印度的领土完整。”

二、印度战败的原因

(一)误判形势

印度高层一味盲目乐观地实施“前进政策”,对中国可能做出的反应不予重视。从国家安全层面看,印度当时重点关注的是巴基斯坦,认为并没有必要投入更多力量和资源来加强中印边境的安全。

(二)准备不足

印度多个方面准备不足。一是情报工作极不得力;二是边境地区基础设施落后;三是军事准备不足,朝鲜战争后印度就没有人去组织研究过中国的战争策略,印军整体规划缺失,资源匮乏,后勤保障严重滞后;四是军队缺乏战斗力,士气不高;五是军队高层重视不够;六是文武要员之间有分歧,军方的意见有时不被重视。

(三)官僚作风严重,作战体系混乱

官僚作风和盲目自信。印度只顾不断实施“前进政策”,根本就不去考虑中国可能采取大规模报复行动,其军事决定均建立在缺乏军事常识的“敌人不会做出过激反应”的假设之上,甚至中国两个阶段自卫反击作战之间的平静竟使印军普遍产生了一种自满的感觉。作战指挥体系混乱,军种之间、军队上下级之间、人事安排等皆存在问题。军种之间缺乏协作,各级军官职责不明或不分,高级指挥官经常插手下级军官的分内之事,战场指挥官屡犯“最终对当次交战乃至整个战争具有决定性意义”的战术错误。

三、战争的影响

(一)夸大中国威胁,张扬印度“骨气”

印度极力夸大战败对世界的影响,拔高它对世界的重要性,故在中国提出三项和平建议后不甘示弱,称将把一切资源用于“抵抗中国的进攻”,在中国宣布停火撤军、呼吁进行谈判后拒不响应。尼赫鲁等领导人还频频发表显得决心满满的讲话,给国人壮胆打气,以图在国际上争取更多的支持和同情。

(二)对尼赫鲁沉重的精神打击

1962年战败在身心两方面都击垮了尼赫鲁。尼赫鲁原本风度翩翩,是国内强人和国际“宠儿”,甚至“东方的丘吉尔、罗斯福”,战败后却声望大跌,身心俱疲,几乎每天都在讲印中争端“将是一场漫长而痛苦的争端”。他临死前称此生最不甘心的是未能将中印关系再带回正轨。印度记者说战败“是尼赫鲁难以经受得住的打击”。

(三)极力减小战争对民众的影响

因担心影响民众士气,尼赫鲁和军方有意低报、瞒报战争伤亡情况。中方主动向印方遣返战俘,交还汽车、大炮、枪支等武器装备,被印度认为是为了“争取舆论支持”,中方优待印军战俘竟被说成是洗脑,“实乃对印度军队的一种侮辱”。印度虽承认此战对其声望“造成了沉重打击”,但又说并非“一场全国性的大灾难”。印度军方承认此战是一场军事惨败,但不认为是整个印度军队的失败,理由是卷入其中的部队仅占印陆军的约20%,且大部陆军精锐并未参战,除了空中补给和运输外,海空军也未参战。

(四)拒绝中国的和平谈判建议

中国主动停火撤军后多次呼吁印度举行谈判,但印方要么提出自己的要求,要么不予响应。印度国内虽也有理性声音,但比较微弱:既然中国是真诚停火,“那么最好的做法应该是以一定的代价与中国达成和解”。印度还有人建议由第三者对中印边界问题进行仲裁:一种是由中立国家或社会主义国家的领袖进行政治仲裁;另一种是由中立国家或社会主义国家领袖指派高级法官组成法庭进行司法仲裁。

(五)编造“英雄”和“英雄事迹”,大搞民粹主义爱国教育

印度战败后为了减少负面影响,鼓舞士气,促进和维持国内团结,大造“英雄”、编造“英雄事迹”。其媒体称印度士兵在战斗中展现出 “英雄主义和不屈不挠的精神”,“精神高涨,精力无限”,有的甚至吹嘘印军在瓦弄“进行了史诗般的战斗”,“打破了中国人无敌的神话”,“证明自己比中国士兵优秀”。印度政府还通过抹黑、丑化中国来煽起民粹主义爱国教育氛围,财政部宣布建立可捐钱捐物捐“义务劳动”的国防基金,媒体则在报道捐献行动时极尽渲染之能事。

(六)盲目乐观,自行打气

印度战败后依然不甘示弱、自顾自地壮胆打气。新闻局称中国“面临在共产主义世界与日俱增的孤立”,说中国解决与缅甸和尼泊尔的边界争端是为了“开启反对印度的宣传攻势”,害怕被孤立。1962年战争后,印度在边界问题上的下述言论成为经典官话:“印度自独立以来一直希望同中国保持友好和平的关系”,“令人失望的是中国不仅对印度保持敌意而且还虚伪地掩饰这种行为”,“一个有尊严、热爱自由的印度”,“不论结果怎样都不会对侵略屈服,也不会同意中国占领印度领土并以此作为筹码来强迫印度按照中国的意愿来解决边境分歧”。

(七)对华强硬与“政治正确”

尼赫鲁说1962年战争对印度“是一场永久的教育”,虽然未改变其基本政策,但“确实改变了印度的对华政策”。印度利用战败的“羞辱”,在国内制造悲情,培育复仇“决心”,纵容和支持民族主义情绪,众多政治领袖通过制造边界紧张来维持和提高在国内的支持度,谋取自身和所在党派的私利。在边界问题上对华强硬成为印度国内的“政治正确”。

四、反思和总结

印度的调查报告自称旨在通过重点考察、分析、记录印方各个层级在政治、战略和战术方面的失误,以使其军事计划人员和兵法家们“从中汲取有益的教训”,但又说因“种种原因及诸多敏感性”而不宜公开出版。如此表述实乃不敢给最高领导人定责,更担心若公开会使印度方面更没面子。综合解读印度和英国的档案资料,可对印度官方的反思和总结作以下点评。

(一)应更加自主务实

《历史》说,由于受到公众舆论及部分内阁成员的压力,尼赫鲁被迫对中国采取了强硬立场。在中印关系恶化到爆发边界战争的过程中,印度政府受到了来自议会、媒体和民众的巨大压力,但它们只知道一味声严厉色地“谴责政府缺乏决心”,“无知而喧嚣的媒体和反对党,在迫使尼赫鲁不情愿走上军事对抗道路方面扮演了极不负责任的角色”。

(二)应适时调整政策,不再做不计后果、力不从心之事

《历史》直接或间接表达了此种观点:印度推行“前进政策”有些过火且太不计后果,故在后期自乱阵脚。高层的判断一旦有误,结果“必然是灾难性的”。然而,1962年战争后印度在对外政策上不计后果、力不从心的言行屡见不鲜,显然未能从那次战争中汲取教训。

(三)要处理好政治与军事的关系

《历史》认为,“1962年的那场惨败,主要还是一场政治上的失败”,印度在国家安全领域“决策全凭个人作风”,1962年惨败的根本原因之一就是“错误的政治估计再加上不正确的情报预测的诱导,使国家在准备最差的时期陷入了战争状态”。这实际上是在揶揄文职人员干预职业军人分内之事。但1962年战争后并未见印度有多少改进,其各军种之间、军方与外交部门、各部门与国家安全委员会之间、总理与内阁各部门之间,在重大事件决策中的作用依然时常混乱不清。

(四)对国防安全应更加重视

关于军事方面,《历史》主要总结了几点。一是军队缺乏战斗力,特别是陆军缺乏团队精神和想象力,行动迟缓;二是严重依赖进口武器和装备;三是国防教育薄弱。然而,纵观世界各大国,国防安全是一个系统工程,并非主要体现在军队数量和武器装备的优劣多寡。印度在1962年战争后一直将三分之一左右的军队部署在中印边界,既劳民又伤财,国防安全还未必提高多少。

(五)要清楚自己手中的“牌”

印度官方的反思中,认为1962年战争前后没有用好自己手中的牌,这主要指对外宣传方面。英国人认为“印度不知道怎么把其情况解释清楚,没有用好手中的牌”,而“中国在宣传方面更胜一筹,赢了所有的牌”。印度议会领袖巴杰帕伊也觉得“印度政府在中印边界问题上本应做得更好”。

结语

对于1962年的惨败,印度竟总结出了羞辱之外的是四大意外“收获”:一是对印度人的教育意义,二是意外帮助印度解决了内部的“团结”难题,三是提升了民众的爱国主义,四是更加重视军事。

从上述印度官方的总结和反思,结合1962年战争后印度在边界问题上的言辞论调以及在边境争议地区麻烦不断、甚至制造严重事端的所作所为,不难看出它对这场战争的原因和责任的说法和看法迄今基本没变,半遮半掩、一带而过的战败教训难言深刻。近60年来,印度官方借战败煽起的爱国主义、促进国内团结的遗产逐渐固化,并扩大为在中印边界和多个对华议题上一概强硬的“政治正确”。近年来,印度高官对两国关系“深明大义”的言辞屡见不鲜,但务实、互惠、双赢的行动却越来越少见。可见印度官方并没有对那场战争给予历史、理性、客观、全面并具长远战略的评估,该吸取的教训大都变了味。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/