点击上方“武大边海”直接订阅

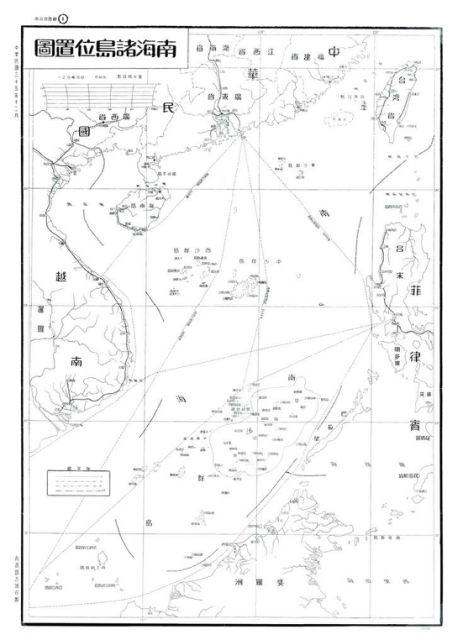

民国政府在 1948 年公布的南海诸岛位置图

本文作者

高圣惕

武汉大学国际法研究所教授、博士生导师

刘瑞阳

海南大学法学院博士生

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第3期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、仲裁庭如何做出

中国未曾主张“历史性所有权”的“裁决”

(一)菲律宾诉求中的“历史性权利”

中国在南海断续线内的“历史性权利”的主张,在仲裁案中被菲律宾的第1-2项诉求所挑战。两项诉求内容如下:

(1)与菲律宾一样,中国在南海区域的海域权利,不得超越《公约》规范及容许的范围;

(2)中国以所谓的“断续线”作为南海主权权利、管辖权及历史性权利主张的外部界线,其超越《公约》容许中国主张海域管辖权的法律及地理限度部分违反《公约》,无合法性;

“南海仲裁案”讨论中国可能主张的两种“历史性权利”,第一种是“次于主权”的“历史性权利(historic rights)”主张。菲律宾认为这是中国在断续线内唯一主张的“历史性权利”,而且迟至2009年才提出。仲裁庭同意:“中国在断续线内主张对于开发生物资源及非生物资源的管辖权。但是,除了在南海岛礁周围领海之外,中国并未将断续线内的海域视为内水或是领海。”第二种主权性的“历史性所有权(historic titles)”,是仲裁庭在管辖权裁决迅速推翻的第二类“历史性权利”。菲律宾否认中国在断续线内有此主张,仲裁庭同意菲国这种看法。

(二)仲裁庭审视中国的作为:三个例子

前述结论的基础,是仲裁庭对于中国在南海的权利主张的“性质”的错误判断。仲裁庭说:中国在断续线内没有特定的“历史性所有权”主张,只有提到“在南海,基于长远历史所形成的相关权利。”仲裁庭遂认为有必要通过“具体作为”来判断中国的权利主张是否构成“历史性所有权”。仲裁庭检视了三个例子:

第一个例子是中国海洋石油总公司在2012年6月公布的南海部分开放区块位置图。这些区块在越南领海基线以东200海里内,却在菲律宾群岛基线向西200海里之外。但是,超越菲国提交的在其群岛基线以西200海里内的争议海域之外,菲国无立场及适格(Standing)将第一个例子提请仲裁庭考量。实体裁决其实间接承认这个限制。

第二个例子牵涉到中国抗议菲律宾在断续线内授予外国开发油气资源的特许。这个例子如何证明中国在断续线内主张的是“历史性权利”呢?实体裁决第209段援引三个中国官方声明做证,结论是:“中国对外抗议的文字强烈地透露出中国考量其针对石油资源的权利源于历史性权利。”实体裁决第227段居然曰:中国2011年7月6日照会所指的“历史性所有权(historic titles)”是翻译错误,或是不精确的用语。因为中国在此主张“历史性所有权”,不符合中国在绝大多数其他场合的“历史性权利”主张!

本文认为仲裁庭此项结论背离事实。仲裁庭很清楚“历史性权利”跟“历史性所有权”概念不同。任何国家秉持诚信原则从事外交行为都会考量个案情况,审慎选择适合的外交用语表达主张各自立场,仲裁庭岂能随便推断主权国家的外交声明有错误。这凸显了仲裁庭在中国外交照会只字未提“历史性权利”的情况下竟然判断中国主张的是“历史性权利”的荒谬性!

第三个例子是2012年的伏季休渔令。仲裁庭承认,在这个海域当中,伏季休渔的管辖权主张不足以证明中国行使管辖权的法律基础。理由有二:(1)伏季休渔之禁令仅适用于中华人民共和国管辖之海域。也就是指绝大部分的南中国海,包含黄岩岛周围的海域。(2)如果使用黄岩岛产生EEZ,那么北纬12度以北的海域,几乎都被中国在《公约》制度下可以主张的海域所涵盖了。然而,仲裁庭还是做出了“中国援引《公约》外的历史性权利作为主张对于石油及渔业资源的管辖权依据”的结论。

奇怪的是,仲裁庭解读的中国立场既然是在绝大多数的争议地点都被南沙群岛或黄岩岛产生的EEZ或大陆架所涵盖,中国则不必援引“历史性权利”或是“历史性所有权”作为抗议菲国作为的依据。在这样的情况下,仲裁庭却认为“中国使用历史性权利作为主张或是抗议的理由”,岂不自相矛盾?当中国真的援引“历史性所有权”来抗议时,仲裁庭却说这种主张是翻译的错误,或是文字用语的不正确。这些对本案重要事实的歪曲,已构成翻案的理由。回到前述第一个例子,中国有可能援引“历史性权利”,也有可能使用“历史性所有权”作为开放石油招标区的法律基础,为何裁决不予探讨?《公约》附件七第9条规定:仲裁法庭在作出裁决前,不但必须查明对该争端确有管辖权,还要查明原告之“诉求在事实上和法律上均确有根据”。仲裁庭处理中国主张的做法明显违反了这个条文。

(三)中国并未在断续线内海域主张“历史性所有权”吗?

仲裁庭做出“中国在断续线内主张历史性权利”的裁决后,接着认定中国主张的“历史性权利”并非“历史性所有权”。理由如下:(1)中国高级官员屡屡提到中国尊重并维护南海的航行及飞越自由。仲裁庭认为,这样的承诺证明了中国不把断续线内的海域当成内水或领海。(2)中国在海南岛及西沙群岛外围宣布领海基线。仲裁庭认为,若是中国通过“历史性所有权”的主张将那些岛礁周围12海里以内及以外的水域都视为中国的领海或内水,领海基线的宣布就没有必要。

以上论理有其漏洞。“习惯国际法缺乏针对所有历史性水域或历史性海湾一体适用的单一制度,具体存在并被承认的历史性水域或历史性海湾制度,仅系个案。”假若中国真的在断续线内海域依据跟《公约》并存的习惯国际法而主张“历史性所有权”,称其为“中国的历史性水域”,中国自然不会把这片海域当成《公约》之下的内水或是领海,既然“法源”不同,权利义务也不会相同。在这个海域之内,中国当然有权容许外国行使《公约》领海制度下外国的船舶及航空器“不具备”的权利。“历史性水域”制度下的权利义务内涵,个案情况随历史发展可能千差万别。退一步而言,即便在《公约》的领海制度下,在沿岸12海里内,《公约》也“并未禁止”沿海国赋予外国船舶及航空器航行与飞越的自由。领海制度是沿海国的主权,也是权利,可以因为尊重历史而对其他国家停止行使。《公约》下的制度尚且如此,习惯国际法中的“历史性所有权”制度下的“权利”当然也可以“不行使”。

“历史性所有权”既然是一种通过历史过程、基于习惯国际法而产生的有别于《公约》的权利。假设中国真的在断续线内海域主张“历史性所有权”,这种主张自然不影响中国基于《公约》享有的沿海国的平行权利。

二、被忽略的台湾当局证据

在1949年10月1日之后,代表中国的政府是中华人民共和国政府。以蒋介石为首的民国政府撤退至台湾,遂称台湾当局。南海仲裁案奇特的现象是,由台湾当局发表的针对1949年之前的法律文件的“解释性声明”,可以代表中国!换言之,台湾当局可以透过“解释”1949年之前的民国政府的南海主张,进而“代表”并“界定”中华人民共和国的南海主张的权利限度。台湾当局只要改变南海领土或海域主张,中国南海主张之内涵随之改变!中国台湾当局的特定声明曾经被仲裁庭断章取义,视为“中国并未主张过历史性权利”的证据。然而,仲裁庭忽略了中国台湾当局在过去70年间公开提出的一系列官方文件,主张断续线内的海域是“中国的”“历史性水域”,并在其中做出“主权”主张。不代表中国的政权能否抢夺代表中国的中华人民共和国政府的南海发言权?就是以下讨论的核心问题。

(一)1947年的“中华民国宪法”第4条

中国台湾当局,自视为1949年10月之前的“中华民国政府”的延续,基本大法为1947年12月25日生效的“中华民国宪法”(简称“1947年宪法”)。1947年“宪法”第4条规定中华民国的领土范围以及改变领土的程序:“中华民国领土依其固有之疆域,非经国民大会之决议,不得变更之。”重点是,本条的关键词“领土”与“固有疆域”在后续制定的官方文件中出现了,因而定义了1947年 “南海诸岛位置图”中断续线的法律性质。

(二)1947年的“南海诸岛位置图”

民国政府内政部于1947年12月1日公布“南海诸岛位置图”,南海断续线首次出现在中国政府的官方出版物上。断续线东北方最后一段将台湾岛囊括进来,但是台湾并不位于南中国海,值得深思。公布“南海诸岛位置图”是民国政府在1945年收复台湾岛,1946年收复南海诸岛的背景下制作的。这是当时代表中国的政府依据开罗宣言、波茨坦公告的约定,对于收复失土并重新行使领土主权的“宣示”,也是对于战后重新决定国际秩序的旧金山和会的准备工作之一。“南海诸岛位置图”以及其中的断续线,具备宣示二战后中国“领土主张”的法律性质。

(三)1991年的“国家统一纲领”

1991年2月23日,台湾当局的“国家统一委员会”(简称“国统会”)通过“国家统一纲领”(简称“国统纲领”)。“国统纲领”的第一项原则说:“大陆与台湾均是中国的领土,促成国家的统一,应是中国人共同的责任”。此为“一个中国原则”!因此,台湾当局在南海所作出的领土主权和海洋权利的主张及声明,都是为了“中国”这个国家所做,而不是为了“非国家、仅为中国一部分”的台湾所做。“一中原则”可用来解读以下台湾当局所公布的官方声明。“国统纲领”在2006年3月1日终止适用。在此之前由台湾当局制定公布的南海维权声明与主张都应适用“一中原则”。

“一中原则”不因终止适用“国统纲领”而作废。因为彰显“一中原则”的另一个台湾当局的法律,即“台湾地区与大陆地区人民关系条例(简称“两岸人民关系条例”)”第2条明示:“中华民国”等于“台湾地区”加上“大陆地区”。这个条文至今仍然有效。

(四)1993年的“南海政策纲领”

在1991年“国统纲领”的指导下,台湾当局的“行政院”在1993年4月13日公布了“南海政策纲领”,称断续线内的海域为“历史性水域”,视断续线为“历史性水域界线”。“南海政策纲领”适用了1947年“宪法”第4条,因为出现了第4条的关键文字“固有”及“领土”。此外,“南海政策纲领”的纲领七为“两岸关系”,以“国统纲领”为指导原则。换言之,“南海政策纲领”必须放在“国统纲领”的脉络下解读。“南海政策纲领”在2005年12月15日被“内政部”一纸公文停止适用。然而,在1993年到2005年由台湾当局公布的南海声明与政策都受这个纲领的指导。有一个问题没有答案,就是“南海政策纲领”里提到“南海历史性水域界线内之海域为我国管辖之海域”。“管辖”有何意涵?台湾当局到底在断续线内的水域主张行使哪种管辖权?答案在1999年揭晓。

(五)1999年的“中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线公告”

在1999年2月10日,也就是上述“国统纲领”以及“南海政策纲领”都还有效的时候,台湾当局的“内政部”公布了“中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线公告(简称1999年公告)”。公告第三页(最后一页)附有地图,右下角“图例”的最后一行将南海断续线称为“固有疆域界线”。换言之,台湾当局藉由1999年公告,将1947年“宪法”的第4条适用到南海断续线的内括水域。这一整片水域以及其中的海上地物均被宣示为中国的领土,断续线则具备了领土外部界限的“宪法意涵”。此外,1999年公告也展现了1947年“宪法”第4条所规定的中华民国领土(东南边)的位置。针对南海的部分,中国的“固有疆域”就位于断续线内。既然适用了“宪法”第4条,该条后半段,也就是变更领土的程序,也适用到南海断续线上。因此,未经过“宪法”规定的程序,不能合法变更或删除断续线这一条“固有疆域界线”。前文提到“南海政策纲领”规定我国在断续线内的历史性水域内享有“管辖权”,其法律性质现在揭晓:那就是“领土主权”及“所有权”。

其实,1999年公告给与南海断续线两个名称,即“固有疆域界线”与“我国传统U形线”。若是将1947年“宪法”第4条、“国统纲领”、“南海政策纲领”、以及“固有疆域界线”当成上下文,“我国传统U形线”就有三大意涵:(1)它指我国主张在断续线内享有的权利及管辖权,具备历史的内涵与基础。(2)这个权利主张,是台湾当局代表“全中国”而主张的。(3)出现在同一文件上的“我国传统U形线”与“固有疆域界线”,指涉同一个客体(南海U形线),必然具备相同法律内涵,可以互换使用。

(六)2009年的“修正中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线的公告”

台湾当局在2009年11月18日公布了修正版的“中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线公告(简称2009年公告)”。重点是,1999年公告的最后一页,也就是将南海断续线定性为“固有疆域界线”的那张地图,未出现在“行政院公报”中。因为,“行政院公报”是公布被修正的文件;未受修正的文件,无需公布。也就是说,2009年的修正公告,并未影响1999年公告最后一页的地图。描述南海断续线的两个名称(“固有疆域界线”及“我国传统U形线”),通过2009年公告持续存在于台湾当局的南海政策与法律文件当中,持续作为台湾当局的南海主张。

(七)2015年3月“立法委员”蔡正元对于“行政院长”的质询

2015年3月24日下午,在台北的“立法院”内,“立法委员”蔡正元质询“行政院院长”毛治国,以及“内政部部长”陈威仁。蔡正元指出,最近他浏览“内政部”的官网,找寻“2009年公告”,发现该公告的第三张,即称呼南海断续线为“固有疆域界线”的地图中,“固有疆域界线”的名称消失了,改为“传统U形线”。但是,1947年“宪法”第4条规定的程序未曾启动。蔡正元警告曰:变更国土而不经过“宪法”规定的程序,是很严重的法律问题。毛治国及陈威仁向蔡正元保证:“中华民国的南海领土及海域主张,没有改变。”蔡正元的质询时机敏感,再过四个月,南海仲裁案的第一阶段庭审会就要在荷兰海牙的和平宫举行。中国是否对断续线内水域有领土主权的主张,或是“历史性所有权”的主张,将决定是否仲裁庭对于菲国第1-2项诉求所反映的争端没有管辖权?就此,至少有四件事情是清楚的:

第一,1947年“宪法”第4条所述的程序,并未针对南海区域启动过。第二,在“立法院”被质询时,毛治国及陈威仁均向蔡正元保证:“中华民国”的南海领土及海洋权利主张,没有改变。第三,在质询后,无论“固有疆域界线”这个名称是否放回2009年公告,另一个断续线的名称,也就是“我国传统U形线”,存在于1999年公告及2009年公告当中。第四,到2019年11月底,包含“固有疆域界线”名称的2009年公告全文,仍然可以在台湾的网站上找到。被蔡正元指责的那一版缺乏“固有疆域界线”名称的“2009年公告”,在台湾当局“内政部”的官网找不着了。若是要主张“台湾当局已经变更了南海断续线内的领土主张”,则欠缺说服力。

三、台湾当局

在南海仲裁案中扮演的两种角色

(一)界定政府继承财产内涵的角色

前述台湾当局的南海政策与法律文件与南海仲裁案有关吗?这必须分析台湾当局在本案期间扮演何种角色,才能知道。“中国台湾当局(Taiwan Authority of China)”的名称,第一次出现在仲裁案当中,是2014年12月16日仲裁庭对于菲律宾提出的26个问题中的第15个。

仲裁庭注意到菲律宾第2项诉求,要求仲裁庭 作出下列裁决...

仲裁庭邀请菲律宾评论中国台湾当局的领导,马英九先生在2014年9月1日一项历史档案展览会的开幕讲话中对于南海九段线的解释与第2项诉求之间的相关性。

从仲裁庭描述台湾当局的名称(中国台湾当局)以及第15个问题的问法来看,中国台湾当局在本案不能代表中国表达意见。那么,为何仲裁庭要求菲国对于一个不代表中国的地方政府领导的讲话做出评论?跟本案又有何相关性?

其实,南海断续线是1947年民国政府公布的南海诸岛位置图中的图形,当时民国政府仍然在国际法上代表中国。也就是说,民国政府在1949年10月1日之前在南海的作为,归属于中国,构成中华人民共和国政府在1949年10月1日通过“政府继承”得到的财产或遗产。既然中华人民共和国政府拒绝对仲裁庭解释南海断续线的意涵,由始作俑者来解释,似乎理所当然。菲律宾对于中国台湾当局就这件事的“适格性”,跟仲裁庭看法一致。

因此,台湾当局在南海仲裁案扮演的角色就呼之欲出。第一,原则上,台湾当局在1949年10月之后不能代表中国。第二,在1949年10月之前,中华民国政府(即现在的台湾当局)是中国的合法代表。这个政府对于南海的作为及主张,包含1947年公布南海诸岛位置图,都归属于中国,变成中华人民共和国政府在1949年10月继承到的法律及政治遗产或财产。第三,例外的情况是,在1949年10月之后,中国台湾当局的作为在本案可以代表中国,只要该作为是对于民国政府在1949年10月之前的南海领土主权或海域权利的主张的解释。第四、即便在前述例外情况之下,台湾当局能够代表中国,还有一个前提:它必须是“中国的”台湾当局。它的自我定位是相同于或延续1949年10月之前的那个民国政府,它必须遵守1947年的“中华民国宪法”及其领土范围。

在满足以上条件的情况下,仲裁庭似乎认为,台湾当局领导马英九的“解释”对于南海仲裁案具有影响力。菲律宾在2015年3月15日针对仲裁庭提出的26个问题,提出书面解答。对于第5个问题,菲国认为马英九的讲话否认了中国在南海断续线内的海域主张“历史性权利”或“历史性所有权”的历史或事实基础。

马英九曰:当中国公布那张图(南海诸岛位置图)时,领海的概念是3海里寛,若是发生走私案件,中国官员会尝试在领海宽度两倍的海域中逮捕走私犯,最多在12海里内行使公权力。马英九说道:在当时,中国没有其他的海域主张。

对于马英九的上述讲话,英国经济学人杂志在2014年10月4日刊出报道与评论。一个月后,台湾当局驻英国代表刘志攻先生于11月1日在经济学人杂志刊出一份“澄清函”,目的在于更正该杂志于10月4日对于马英九讲话的错误报道。重点是,依据刘志攻的说法,中国政府在1947年通过“南海诸岛位置图”的断续线,其实做出“历史性所有权”的主张。这与前述被解读的马英九的讲话,有极大差距。

以上所述的马英九的讲话与两篇经济学人杂志的报道,全部发生在2014年12月16日之前,也就是仲裁庭对菲律宾提出26个问题之前。仲裁庭注意到马英九的讲话与经济学人对于马英九讲话的报道。同等重要的刘志攻澄清函,则未入仲裁庭的法眼,菲律宾也视而不见。可见台湾当局在仲裁案扮演的“政府继承财产内涵的界定者”角色,无挥洒空间。

(二)跟北京中国政府唱反调的角色

台湾当局在南海仲裁案扮演的角色是分裂的、相互矛盾的。在实体问题庭审会第二天,发生了令人惊讶的事情。台湾当局的主张,并非阐释民国政府在1949年之前的南海作为或主张,还跟中华人民共和国政府的立场大相径庭,居然被菲律宾援引而“代表”中国!在2015年11月25日的上午,菲国律师楼温斯坦先生回答仲裁员的问题,曰:

在1949年之后,台湾当局的作为就其本身而言,不能归属于中国。比如,中华人民共和国从未主张任一南沙群岛的海中地物能够维持人类居住或是经济生活,此点瑞克勒先生(Mr. Reichler)待会将陈述。因此,不能假定台湾当局的行为或看法是为了中国而做,或是能够归属于中国。

瑞克勒先生接着介绍台湾当局唱反调的主张:“只剩下台湾主张从南沙群岛的单个岛礁主张基于第121条的200海里EEZ及大陆架。在这方面,台湾的主张明显提到太平岛”。瑞克勒先生继续向仲裁庭介绍台湾当局在2015年7月7日以及10月31日针对太平岛(作为一个具备完全权利的岛屿)的状况公布的许多证据。这些证据并不在1949年10月之前发生,亦非阐释民国政府在1949年10月之前的作为。最严重的是,这些台湾当局的主张,跟中华人民共和国政府“使用南沙群岛整体产生海域权利”的主张不同。

倘若菲国在本案只让台湾当局扮演“界定政府继承财产内涵的角色”,如同楼温斯坦先生所陈述的。那么,菲国第3、4、6、7项诉求,就不能反映中国和菲国的真正争端 ,菲国法律团队应该放弃这四个诉求。但是,菲国却让台湾当局扮演“跟北京政府唱反调的角色”,并肆无忌惮地在实体审庭审会提出与管辖权阶段的论点自相矛盾的论点,足以自毁立场,菲国这种轻薄的态度却还得到仲裁庭的赏识!就仲裁庭而言,2016年的实体裁决充分考量了台湾当局提供的关于太平岛的事实材料,支撑了肢解“群岛整体论”的理论思路。

四、结论

中国台湾当局在南海仲裁案期间扮演不同角色,不管是“界定政府继承财产内涵”的角色,还是“跟北京政府唱反调”的角色,都显示一件事情:台湾当局的立场在本案是相关的!从最夸张的层面来说,并非阐述民国政府在1949年之前的南海作为,而且跟中华人民共和国政府背道而驰的台湾当局主张,仍被菲律宾采用作为呈堂证据,而能“代表中国的立场”。明显的例子就是菲律宾第3、4、6、7项诉求。菲律宾违反其对于中国政府庄严承诺的“一中原则“,利用诡辩技巧,竟获仲裁庭青睐;仲裁庭甚至加码,亲自动手“篡改”中国照会的文字来证明中国的主张跟台湾当局的主张并不冲突。

从“界定政府继承财产内涵”的层面来说,台湾当局扮演的角色较为正常。但,却被仲裁庭选择性地利用,不合乎其口味的,就被裁决书故意忽略。台湾当局的关键发言(刘志攻澄清函),批评菲律宾的法律主张,仲裁庭却视若无睹,尽管该项发言跟仲裁庭采纳的台湾当局“证据”(马英九讲话)直接密切相关。难怪仲裁庭完全忽略本文所提的台湾当局在南海断续线内主张“历史性所有权”的证据。但是,仲裁庭是否应该采纳这些证据?这些证据是否跟本案相关?答案应该是肯定的。

这些主张断续线内“历史性所有权”的证据,均依据1947年“宪法”,这部“宪法”是台湾当局的根本大法。遵守这部宪法,台湾当局就继续1949年前的民国政府的“法统”。这样的“历史性所有权”主张,构成1949年10月1日中华人民共和国政府成立时从民国政府手上继承的政治及法律遗产。就是基于同样的逻辑,仲裁庭才注意到马英九在2014年9月1日“否定断续线内历史性权利主张”的解释性讲话。基于同样的理由,仲裁庭岂能忽视台湾当局为全中国主张的“历史性所有权”的证据,包含刘志攻的“澄清函”?

另外,1999年第一批公告中的“固有疆域界线”主张,是否能够阻挡菲律宾在仲裁案第1-2项诉求?是否构成管辖权的障碍?答案也是肯定的。作为“固有疆域界线”的南海断续线,被1999年公告所规定。这个公告受几个纲领性法律文件所规范,得以充实其法律内涵。这样的主张,完全符合南海仲裁案中对于“历史性所有权”或“历史性水域”“主张”的条件。这是台湾当局“为了全中国”而主张的“历史性所有权”,若是仲裁庭严格遵守《公约》,这种主张应构成仲裁庭对于菲律宾第1-2项诉求所反映的争端的管辖权障碍。

台湾当局放弃了断续线作为“固有疆域界线”的领土主权主张吗?这是蔡正元在2015年3月“立法院”质询所关切的大事。答案是否定的。台湾当局“为了全中国而主张”的断续线内的领土主权,或是“历史性水域”,或是“历史性所有权”,皆满足仲裁庭设下的法律条件。这个关系重大的主权主张,至今仍然是台湾当局的南海法律主张。

最后,郑斌教授的巨作提供批驳南海仲裁裁决处理中国台湾当局的关键证据的灵感。郑斌教授说道:“当一个(裁决)出现明显的事实上的错误,或是裁决出自司法机关的权力滥用,可以作为推翻终局裁决的理由... 再者...在做出判决的时候,因为缺乏事实证据导致的错误(裁决),这个事实却足以对于裁决产生决定性的影响力,这样的错误可以被视为一种事实上的错误的特别形态。”明显地,南海仲裁案对于菲国第1-2项诉求的裁决,特别是“中国并未在断续线内主张过历史性所有权”这一部分,存在推翻其裁决的强有力的理由及证据!

END

编辑 | 韩茜

排版 | 李阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/