【边海研究】北极安全形势透析:动因、趋向与中国应对

点击上方“武大边海”直接订阅

俄罗斯不断增强的北极能力

图片来源:搜狐网

本文作者

姜胤安

中国国际问题研究院助理研究员

《国际问题研究》责任编辑

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第6期,

本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、北极安全形势的

新发展与动因分析

受国际地缘政治回潮影响,冷战后曾缓和的美俄北极对抗再次回温,两大阵营开始强化各自在北极地区的军事存在,北极呈现出“再军事化”的对抗态势。安全对抗的背后原因是利益诉求的冲突与美俄两大阵营在认知上对立的加剧。各方在利益诉求方面存在明显分歧,且当前北极地区的法律规则体系及国际治理机制无法解决相关分歧。此外,受地缘政治回潮影响,国际政治再次呈现大国竞争的基调是其长期动因,美国政府在多维度推行以对抗中俄竞争为核心的外交战略,某种意义上来说,美俄在北极的对立是美俄全球竞争对抗在北极地区的缩影。

与北极日益严峻的安全环境相对应的是北极地区的安全机制近乎缺失,北极理事会在建立之初就明确不涉及安全问题,当前仅有北极海岸警卫队论坛这一初级安全合作机制,而即便是对于北极国家的海警而言,近年来也有互相开启舰艇装备设施竞赛的趋势。

随着中国参与北极治理,西方逐渐形成新一轮敌视中国北极活动的“中国北极威胁论”。与“黄祸论”衍生出的传统“中国威胁论”强调中国巨大人口基数对资源、环境的“掠夺”有所不同,当前“中国北极威胁论”虚构了中国全方位、全领域的威胁,重点在于强调中国在安全、经济领域正在对北极现有秩序发出“挑战”,与近年来兴起的以“锐实力”为代表的新一轮“中国威胁论”不谋而合,两者在兴起时间、鼓动者、参与者方面都高度重合,都认为中国正有计划地“挑战”现有的国际、地区秩序。可以这样说,“中国北极威胁论”正是当前新一轮“中国威胁论”在北极的表现。

二、北极安全形势展望

北极安全形势日益恶化的现状在短期内不仅没有改善的迹象,反而由于美国北极政策的不确定性将使得地区安全治理机制发展也受到阻碍。尽管相比较于特朗普政府而言,拜登政府任下美国会更倾向于依靠、更加信任北极理事会等多边机制,积极参与北极治理合作,但其能否有意愿及美国是否有足够实力投入以及其北极政策实施效能仍存在很大不确定性。一是北极安全在拜登政府北极政策中的地位尚存在不确定性。二是北极问题作为美国内政外交中较为边缘的议题短期内很难获得其足够重视。三是当前反全球化及逆全球化潮流涌动,国际治理机制面临单边主义及保守主义的冲击,拜登政府倾向的北极多边合作在大的国际环境下面临一定困难。

此外,受当前全球政治形势变化及大国竞争加剧的影响,加之对俄立场更为强硬的民主党政府赢得美国总统选举,美国强调与中俄竞争的总体方向在相当长的时期内并不会有所变化,美俄在北极的对抗态势在未来一段时期内必然持续甚至加剧,并有可能外溢至国际局势,波及域外。一是可能外溢欧洲方向,北约成员国被动牵扯其中的风险日渐加大。二是可能外溢东北亚方向,美俄北极对抗可能引发美国亚太盟友被迫选边站队,使得日韩近年来与俄罗斯回温的关系面临外溢效应的冲击。三是可直接牵扯中国,如近年来美国部分官员和学者多次炒作的所谓“南海理事会”问题一样,在国际舆论中持续发酵,影响中国南海核心利益。

尽管现存北极安全治理机制存在一定不足,地区发展态势明显受大国主导,但多边主义在北极域内外仍存在广泛呼声,在安全形势恶化的趋势中不乏向好因素,即北欧五国。与美俄两国持续加大在安全领域的投入,并展开对抗态势所不同的是,以北欧五国为代表的其他北极国家将仍会长期坚持北极“非军事化”的方针,与大部分域外国家一同,是北极“再军事化”的强力反对者。北欧五国近年来积极发展与美、俄两方的合作,不仅在北约、欧盟框架内参与美欧发起的政治活动,并且也与俄罗斯展开能源合作,从而可以发挥一定的“桥梁作用”。因此尽管以美俄为首的大国在北极安全问题上日益对抗,但北欧五国会利用其在国际北极治理中的话语权,阻挡北极安全困境的恶化,尽管其无法起到决定性作用,但仍有积极意义。

三、新安全态势下

中国参与北极安全治理路径选择

北极因其地缘与经济价值凸显,必将牵扯更多非北极国家及域外力量进入。更多利益攸关方参与北极安全治理是一把双刃剑,对于中国而言既是挑战也是机遇。在此背景下,中国应继续践行“尊重、合作、共赢、可持续”的北极政策以及反对在北极推行地缘政治对抗,并在不同问题上有针对性的侧重。

立场上,中国应坚决反对任何形式的北极“再军事化”。反对将大国博弈及地缘政治带入北极,同时防止北极安全风险外溢。

政策上,中国应坚持多边主义,推进安全治理。中国作为维护多边主义和国际关系民主化的中流砥柱,不仅是北极治理多边主义的支持者,同时也是受益者。中国须坚持多边主义立场,坚持参与北极理事会等北极治理机制,积极推动以北极理事会为主导的北极治理机制改革,反对单边主义对北极和平稳定的威胁。中国在北极推动安全合作应注意由易到难,避免安全等获益低、敏感度高的领域,转而从强化非传统安全合作入手,争取先加大在北极气候问题、北极自然环境和动物保护等议题上的投入,积极推动包括动植物资源养护等相关多边协定的达成。这不仅符合中国和平参与北极治理的理念,而且也符合中国自身在北极的主要利益。

手段上,中国在北极合作中需要在维护好原有合作伙伴的同时进一步扩大合作范围,强化与其他北极利益攸关方之间的联系。作为中国北极合作的传统合作方,俄罗斯与中国有着良好的合作基础和政治互信,但另一方面当前俄罗斯在北极军备领域的心态复杂敏感,与俄罗斯的北极合作应避开军事安全等敏感议题,一方面避免参与俄罗斯与美西方潜在的军事对抗,另一方面也避免引发俄罗斯方面的焦虑。中国北欧合作有助于树立中国和平参与北极治理的形象。中国可通过推动二轨外交或一轨半外交,扩大中国北极“朋友圈”。在北极域外,中国、日本、韩国三国有着相近的地理位置以及相似的北极利益诉求,可寻求扩大中日、中韩双边合作乃至中日韩三边北极合作,共同扩大各自在北极治理问题上的伙伴。

理念上,讲好中国理念,削减共识赤字。长期来看,安全问题的延续将使得北极治理急需削减共识赤字,中国可以从发展理念入手,在讲好中国北极治理理念的同时,凝聚各方更多北极共识。以人类命运共同体与“新疆域”合作治理作为中国参与北极治理的理念。“新疆域”治理理念是人类命运共同体思想的有机组成部分,其内核源自人类命运共同体。对于人类命运共同体而言,其作为中国外交的推进目标,比“新疆域”治理更具有远期性、宏观性,因而其对于中国参与北极治理而言是长远目标,发挥的是旗帜的引领、指向意义。而“新疆域”治理作为针对当前极地等问题而提出的合作理念,其原则不仅对当下北极问题更有针对性,而且其国际接受难度相对较低,有短期内得到广泛宣传并形成一定共识的可能。因此,中国可通过以“新疆域”治理为近期指南,以人类命运共同体为远期目标,积极宣传这两大发展理念,引发更多北极合作方的共鸣,以增加国际北极治理共识。

END

编辑 |付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【塔斯社】俄驻华大使:美国遏制中国技术发展的政策将破坏生产部门的联系

据塔斯社29日报道,俄罗斯驻中国大使安德烈·杰尼索夫在周二举行的一次特别新闻发布会上表示,美国旨在拖慢中国科技发展的的政策可能会破坏世界上现有的工业联系。杰尼索夫称,“美国的敌对政策和极力想要拖慢中国技术发展的企图可能会导致非常不愉快的后果。世界可能会分裂为美国势力地带和中国势力地带。届时将整个世界联系在一起的生产供应链就会被破坏。这对任何人都没有好处。”俄罗斯大使还指出,“进步源于竞争,而非闭关自守和与世隔绝。”

https://tass.ru/politika/10378195

【俄通社】俄外交部副部长里亚布科夫称美国对购买俄罗斯和中国武器国家的制裁威胁构成不正当竞争

12月9日,俄罗斯副外长里亚布科夫在接受记者采访时表示,美国对购买俄罗斯武器的国家进行制裁威胁是不正当竞争的表现。一天前,美国助理国务卿库珀宣布,购买俄罗斯和中国武器的国家可能会受到美国制裁。利亚布科夫提出,“(美国)这种行为反复出现。将这一行为传遍世界各地的人,首先暴露了自己作为完全不正当竞争辩护人的身份。其次,这表明他们完全陷入了现代世界是一个大国竞争世界的想法。在这个世界中不需要谈判,也不解决普遍问题,而只是强加自己的意志,勒索、恐吓你周围的人。”他总结道“这些人的时代将会过去,我们将努力工作,以确保这一时间尽快到来”。

https://tass.ru/politika/10211089

【卫星通讯社】中国驻俄大使:抗疫背景下中俄保持了最紧密的高层沟通

12月24日,中国驻俄罗斯大使张汉晖在接受卫星通讯社专访时表示,全球抗疫背景下,中俄双边合作不可避免地受到疫情影响,合作内容、形式面临着新环境、新需求,但同时也带来了新机遇。两国合作的脚步不仅没有放缓,很多领域还取得新的进展,中俄在主要大国中保持了最紧密的高层沟通,中俄军事合作持续在高水平运行。张汉晖大使表示,2021年双方将共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年,积极推进“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作,全面开展中俄科技创新年活动,进一步密切在国际事务中的协调配合。两军关系也将继续保持高位运行,在高层交往、联演联训、国际军事比赛、军事技术、人员培训等领域开始密切合作,不断推动两军关系创新发展。

http://sputniknews.cn/politics/202012241032779538/

【印度经济时报】印度和中国同意尽快举行下一轮军事会谈

12月24日,印度外交部表示,印度和中国已经同意尽快举行下一轮军事会谈,根据现有双边协定,努力使双方军队沿着拉达克东部实际控制线尽快完全脱离接触。上周,印度和中国在印中边境事务磋商与协调工作机制框架下举行了新一轮的外交会谈。印度外交部发言人阿努拉格·斯里瓦斯塔瓦(Anurag Srivastava)表示,“印度和中国将继续通过外交和军事渠道保持沟通。这些讨论有助于双方加深对彼此立场的了解。” 当被问及印度是否取消了与中国为庆祝两国建交70周年而计划进行的所有外交活动时,斯里瓦斯塔瓦表示,已商定的活动尚未启动。

12月24日报道

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-china-agreed-that-next-round-of-military-talks-should-be-held-soon-mea/articleshow/79945119.cms

【印度经济时报】印越结束在南中国海为期两天的海军演习

12月27日,印越两国海军结束了在南中国海为期两天的海上通行演习。印度海军表示,“12月26日,印越海军间的PASSEX通行演习加强了两国海军的互操作性和联合性。”

12月27日报道

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-vietnam-concludes-two-day-naval-exercise-in-south-china-sea/articleshow/79978759.cms

【边海研究】北极海洋空间规划:现状、挑战与中国参与

点击上方“武大边海”直接订阅

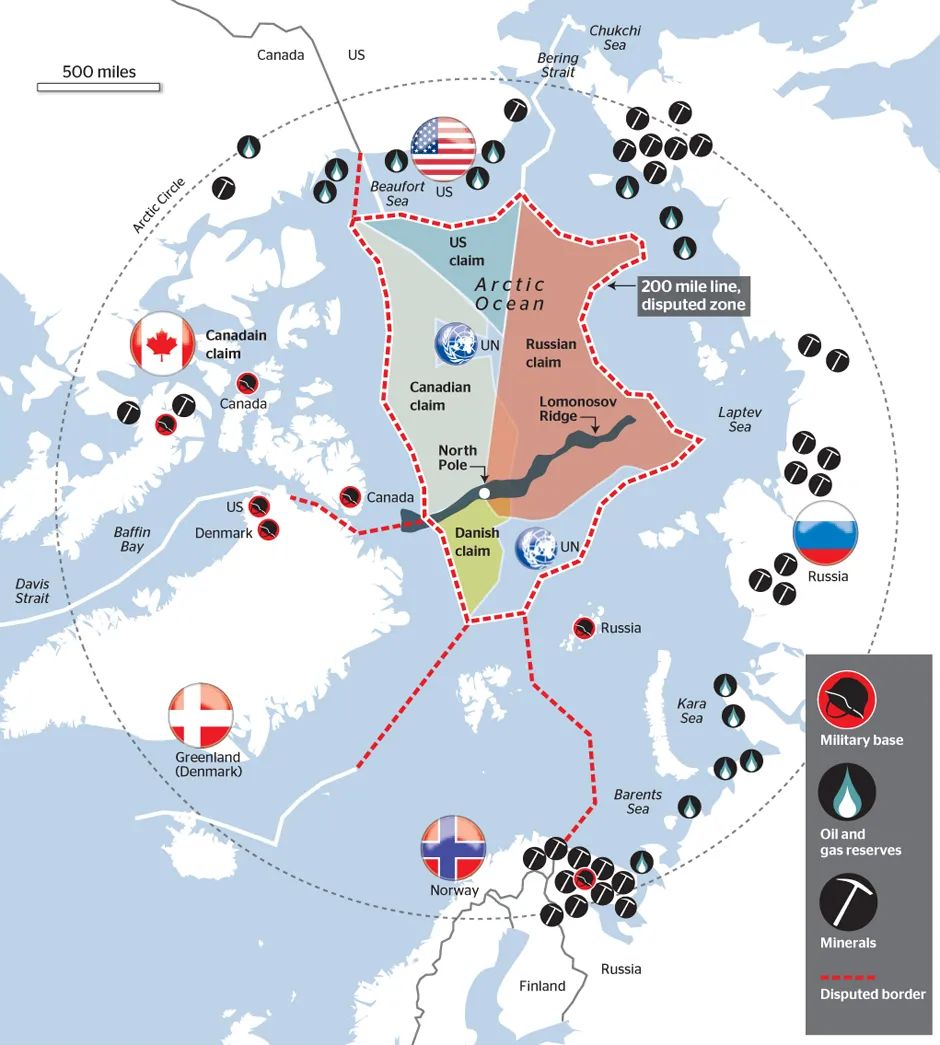

北极概述图

图片来源:百度百科

本文作者

韩琪

中国海洋大学国际事务与公共管理学院硕士研究生

杨振姣

中国海洋大学国际事务与公共管理学院教授

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第3期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、北极海洋空间规划现状

(一)国家层面的北极海洋空间规划

1. 俄罗斯北极海洋空间规划

俄罗斯的北极海洋空间规划十分注重对海域自然遗产的保护,其特点之一是设立海洋保护区,如将东西伯利亚海和楚科奇海之间的弗兰格尔岛及其周围水域指定为国家重点自然保护区。2008年,俄罗斯通过对管辖范围内北极海域的差异性分析,在北极确定了37个需要重点保护的海域。目前,俄罗斯北极海洋保护区主要由一个国家保护区网络和七个地区网络共同构成,总面积达14,260 km2。2011年俄罗斯发布了《北极地区海洋和沿海生物多样性地图集》,该地图集对北极自然地理和生物地理区划进行了详细展示,并针对各海域的不同情况提出了相关管理和利用的建议,为俄罗斯北极海洋空间规划的制定提供了初步方案。

2. 加拿大北极海洋空间规划

波弗特海是加拿大五大海洋管理区之一,属于典型的北极海洋区域。2008 年,加拿大发布了波弗特海“生态系统概况和评估报告”(EOAR),确定了波弗特海域内32个生态保护区。2009年加拿大又发布了《波弗特海洋综合管理计划》,该计划提出在未来通过海洋空间规划来管理波弗特海,以期促进海域内资源使用与管理工作的统筹规划。

3. 挪威北极海洋空间规划

挪威的北极海洋空间规划主要由《巴伦支海-罗弗敦地区综合管理计划》和《挪威综合管理计划》共同构成。为有效协调和管理人类用海活动,挪威政府于2006年颁布《巴伦支海-罗弗敦地区海洋环境综合管理计划》。2011年挪威政府对该规划边界重新做出调整,使其更加尊重自然生态系统间的完整性。2015年挪威政府对该计划进行了第二次更新,重点加强了对巴伦支海-罗弗敦北部边缘冰区的管理。2017年又发布了《挪威海综合管理计划的更新》白皮书,对相关内容做了补充和更新。

4. 其他相关国家北极海洋空间规划

除上述国家外,丹麦和冰岛分别通过立法和制定国家战略的方式,为北极海洋空间规划提供了法律框架和背景;美国正在实施全面、综合、基于生态系统的海洋空间规化与管理工作,但其规划进程尚未开始。此外,域外国家也积极参与到北极海洋空间的规划进程中来。

(二)国际层面的北极海洋空间规划

1. 北极大海洋生态系统的划定

大海洋生态系统(Large Marine Ecosystems ,LMEs) 是指200,000 km²以上的海洋空间区域,涵盖了河流盆地、河口、大陆架外缘的沿海地区,或主要沿海水流的向海范围。2006年北极海洋环境保护工作组(PAME)在综合考虑北极水文、生产力和营养联系等生态属性以及对人类活动评估的基础上,制定了北极及邻近海域17个大海洋生态系统工作图,该图在当年春季的PAME会议上得到批准。但在工作图的实际应用中,人们发现2006年所确立的某些生态系统边界会阻断临近自然生态系统间的联系。因此2012年的修订版划界方案为白令海地区增加了一个阿留申群岛LME,至此包括巴伦支大海洋生态系统、格陵兰海大海洋生态系统、挪威海大海洋生态系统、北冰洋中部大海洋生态系统在内的18个北极大海洋生态系统最终得以形成。

2. 北极海洋战略计划

《北极海洋战略计划》(Arctic Marine Strategic Plan,AMSP)由北极海洋环境工作组(PAME)与北极理事会成员及其附属机构和观察员合作制定,是针对北极治理问题的战略性多边规划政策。2004年北极理事会发布了第一个《北极海洋战略计划》,2015年4月,最新版的《2015-2025年北极海洋战略计划》在加拿大举行的第九届北极理事会部长级会议上被批准。AMSP在规范北极国家合作,保护北极海洋和沿海生态系统方面发挥了巨大作用。但该战略只是以北极国家为代表的利益相关者所共同签订的一项多边协定,具有明显的软法弊端,在规范北极海洋开发活动过程中缺乏强制力。

二、北极海洋空间规划面临的挑战

(一)北极海域划界争端频繁,增加了北极海洋空间规划的不确定性

北极是国家主权与利益的积聚与冲突之地,北极海域的划界争端可分为200海里之内的划界争端和200海里之外的划界争端。200海里以内的划界争端主要涉及北极国家间相邻海域划界问题。此类划界争端若不能得到有效解决,对内会直接影响到北极国家管辖范围内的海洋空间规划进程,对外会影响到北极国家拓展大陆架外部界限的整体进度,进而间接影响到国际海底区域的海洋空间规划。200海里以外的划界争端,对北极公海海域资源权属分配及区域制度安排具有重要的规范意义,因此是影响北极公海海洋空间规划的主要划界争端。北极外大陆架的划界结果是厘清北极公海区域海洋空间规划边界的重要依据,是平衡北极国家与非北极国家间北极利益的关键。空间规划本身属于管理类工具,同时又具有很强的政策性,受北极海域划界争端的影响,其规划主体及权责分配尚不明确,给北极海洋空间规划的制定及管理带很大的限制。

(二)基于生态系统的海洋空间规划的实施困境

在规划主体方面,基于生态系统的海洋空间规划将人看做生态系统的一部分,因此北极海洋空间规划主体在规划的制定与管理中需进一步克服对传统规划理念及路径的依赖,逐步实现由外部影响者到内在参与者的身份转变;在规划机构方面,强调部门间的整合以及规划机制的统筹协调,对北极海洋空间规划跨国别、跨部门的机制协调提出了新的挑战;在规划边界的确定方面,需进一步克服行政因素的限制,维护生态系统完整性。但从目前北极海洋空间规划划界情况来看,边界的确定更多的是受到行政区划与管理权限的影响,对生态系统因素考虑较少。

(三)泛北极尺度的治理需求与区域性治理机制之间的矛盾突出

泛北极理念是一种超越北极地区、民族、国家的北极认知,包含意识全球化、主体多元化、部门整合化、制度协调化、议题综合化等内涵。该理念可以看作是“人类命运共同体”理念在北极区域的适宜性发展。在经济全球化以及全球变暖趋势的推动下,北极逐渐进入“解冻”状态,其航道、能源、地缘战略价值显现,北极逐渐成为世界的北极。北极治理实践也开始展现出泛北极尺度下的国际合作,如2017年,中、俄、美、加等十国共同通过了《预防中北冰洋不管制公海渔业协定》;北极理事会建立区域极地数据集的尝试,以及“冰上丝绸之路”建设等,均充分体现了国际社会对泛北极理念的实践。但北极治理全球化的发展需求,在现实条件下也与当前的区域性北极治理机制存在较大冲突,北极治理的参与各方在治理目的和利益层次上不相统一。上述情况无疑对北极海洋空间规划的开放性与包容性提出了新的挑战。

(四)极地人文特色的保护需要对北极海洋空间规划提出了更高要求

在未来海洋空间规划的制定与执行过程中,一系列经济开发与规划活动不仅会对北极原生生态系统造成干扰,还会对极地传统文化造成不同程度的侵蚀与破坏。因此,充分考虑当前以及未来人类活动对北极生态和传统文化的累积影响,是北极海洋空间规划面临的又一挑战。北极海洋空间规划必须充分考虑传统文化及人文习俗在北极治理中的地位,在规划中注重对北极人文景观的保护,维护土著居民的权益,尊重其极地文化,并将之落实到具体规划中。

(五)实施北极海洋空间规划所面临的技术困境

首先,在北极海冰持续消融的背景下,北极海洋空间规划的首要目标是实现北极海域的可持续发展,但北极生态系统的脆弱性对海洋空间规划的开展提出了更高的技术要求;其次,海洋空间规划的制定及管理需要大量的基础数据以及完整的技术体系作为支撑。目前国际海洋空间规划已确立的指标体系难以适应于北极地区,北极海洋空间规划技术体系的构建面临较大空白,亟待完善;最后,由于北极地区特殊的战略价值,为保持本国在北极争夺中的科技优势,各国间关于极地数据的共享以及科技交流非常有限,国家间的这种技术壁垒极大地限制了北极海洋空间规划的总体技术水平。

三、推动北极海洋空间规划的中国参与

(一)宏观层面的战略举措

1. 推动“海洋命运共同体”理念的制度化转变

一直以来,以海权为核心的西方海洋治理观一直影响着国际社会的用海理念与行动,逐渐形成了以海洋权益争夺为核心的用海观。新的国际形势下,西方主导的用海观已然不能应对海洋治理领域的新挑战。在此背景下,“海洋命运共同体”理念应运而生。我国应抓住机遇,积极推动“海洋命运共同体”理念的国际化传播,充分发挥国际媒体的传播作用,在北极海洋治理中弘扬共同的利益观、责任观以及可持续发展观等价值理念,努力消除国际社会对于“中国威胁论”的恐慌。继而以“冰上丝绸之路”建设为契机,在实践中践行中国的海洋治理理念。制定和完善跨界海洋空间规划的相关法律条款、国家管辖范围外海域开发规程以及海洋生态环境保护制度、海洋划界争端解决制度,为全球海洋治理问题的解决以及北极海洋空间规划的有效实施奠定良好的国际海洋秩序。

2.构建北极海洋空间规划国际合作平台

国际合作是开展北极海洋空间规划的内在需求,国际合作平台的构建则是实现多元共治的现实支撑。我国受地缘因素限制,在北极地区没有主权诉求,对北极海洋空间规划的参与局限于北极公海区域。按照《联合国海洋法公约》的相关规定,公海对所有国家开放,各国均享有平等行使各种公海自由的权利。对海洋空间规划技术尚未成熟的中国来说,面对复杂的北极海洋空间规划工作,需要联合世界各国,整合全球性资金、信息、技术等资源,在政策协调、经济互补、科技合作的基础上,协力推进北极公海区域的海洋空间规划,推动北极的可持续发展。作为北极利益攸关国以及北极理事会的正式观察员国,我国应积极发挥身份优势,推动北极理事会框架下北极海洋空间规划国际合作平台的构建。同时,我国还应积极助力北极理事会与政府间海洋学委员会等联合国组织的交流合作,为北极海洋空间规划的开展获取更多的国际支持与技术援助。

3. 以“冰上丝绸之路”为切入点,完善北极海洋空间规划的参与路径

首先,“冰上丝绸之路”建设能够通过经贸合作的方式降低域外国家参与北极事务的敏感性,缓解北极地区复杂的地缘政治竞争态势,为中国参与北极地区的海洋空间规划创造良好的国际合作环境;其次,以“冰上丝绸之路”为契机,深化极地科考、加强国际间人才交流,可以为北极海洋空间规划提供技术支持与信息保障;再次,充分发挥“冰上丝绸之路”的开放性国际合作平台优势,有助于促进中国与沿线国家间的战略合作,增强域外国家参与北极治理的区域影响力;最后,随着“冰上丝绸之路”的深入推进,有助于带动沿线国家文化互融,并逐步加深中国对极地土著文化的了解,为北极治理的中国参与创造良好的“民意环境”。我国应在后续实践中,继续深化“冰上丝绸之路”作为我国参与北极事务的战略支点作用。

(二)微观层面的路径选择

1. 发展极地海洋科技

首先,海洋空间规划编制前期,需要充分了解规划海域的水文地质、资源分布及资源承载力等相关信息。因此,我国应加大对海洋卫星、航空遥感等技术的科学研究与资金投入,提高我国在北极地区的数据检测和采集能力,为北极海洋空间规划数据库的建造贡献中国力量;其次,应着重提高我国破冰船自主研发能力。在破冰船等极地技术存在严重壁垒的情况下,我国应认真研究国际海事组织颁布的《极地水域船舶作业国际规则》等极地船舶建造要求,本着低耗能、高环保的技术准则,提高我国破冰船的自主研发能力;最后,提高相关船舶设备及探测设备的耐低温作业能力,以保证相关设备在极寒环境下的精准运行,为北极海洋空间规划的实施提供坚实的技术支撑。

2. 推进我国海洋空间规划体系的发展与完善

首先,加快基于生态系统的管理理念与我国海洋生态文明建设的融合,可以不断完善我国海洋空间规划的理论体系;其次,优化我国的主体功能区布局,建立差别化、精细化的规划措施和用途管制规则。北极海洋空间规划可借鉴我国主体功能区划法,根据海域的自然属性及人类活动影响将海域划分为优先开发区、限制开发区、禁止开发区等不同类型,并针对不同分区的特点制定相应的管理规则;最后,完善我国海洋空间规划的协同治理机制,形成权责明确的规划合作关系。

四、结语

北极海洋空间规划对于协调海洋空间的发展需求,缓解用海冲突,推动北极治理的良性发展具有重要意义,是实现北极治理的共商、共建、共享的最佳路径。在具体实践中,还需切实将基于生态系统的规划理念、泛北极尺度下的多国参与践行到实处,通过充分发挥国际合作和倡导多元协同共治,来突破当前北极地区的治理壁垒。中国作为北极利益相关国,应积极承担大国责任,贡献中国智慧,助力北极海洋空间规划的未来发展。

END

编辑 | 韩茜

排版 | 李阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】中国南海的“历史性所有权”主张:被南海仲裁裁决忽略的证据

点击上方“武大边海”直接订阅

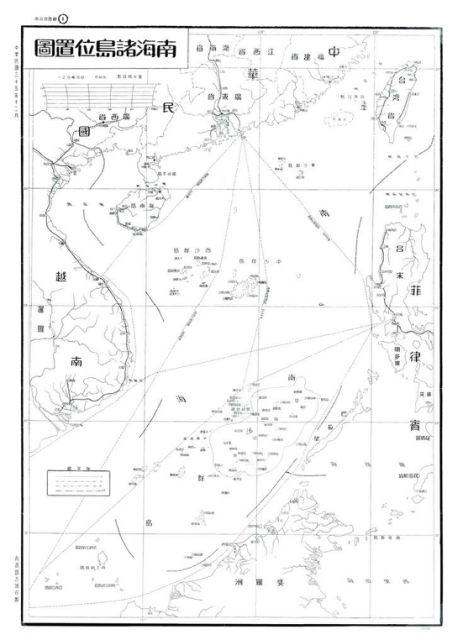

民国政府在 1948 年公布的南海诸岛位置图

本文作者

高圣惕

武汉大学国际法研究所教授、博士生导师

刘瑞阳

海南大学法学院博士生

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第3期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、仲裁庭如何做出

中国未曾主张“历史性所有权”的“裁决”

(一)菲律宾诉求中的“历史性权利”

中国在南海断续线内的“历史性权利”的主张,在仲裁案中被菲律宾的第1-2项诉求所挑战。两项诉求内容如下:

(1)与菲律宾一样,中国在南海区域的海域权利,不得超越《公约》规范及容许的范围;

(2)中国以所谓的“断续线”作为南海主权权利、管辖权及历史性权利主张的外部界线,其超越《公约》容许中国主张海域管辖权的法律及地理限度部分违反《公约》,无合法性;

“南海仲裁案”讨论中国可能主张的两种“历史性权利”,第一种是“次于主权”的“历史性权利(historic rights)”主张。菲律宾认为这是中国在断续线内唯一主张的“历史性权利”,而且迟至2009年才提出。仲裁庭同意:“中国在断续线内主张对于开发生物资源及非生物资源的管辖权。但是,除了在南海岛礁周围领海之外,中国并未将断续线内的海域视为内水或是领海。”第二种主权性的“历史性所有权(historic titles)”,是仲裁庭在管辖权裁决迅速推翻的第二类“历史性权利”。菲律宾否认中国在断续线内有此主张,仲裁庭同意菲国这种看法。

(二)仲裁庭审视中国的作为:三个例子

前述结论的基础,是仲裁庭对于中国在南海的权利主张的“性质”的错误判断。仲裁庭说:中国在断续线内没有特定的“历史性所有权”主张,只有提到“在南海,基于长远历史所形成的相关权利。”仲裁庭遂认为有必要通过“具体作为”来判断中国的权利主张是否构成“历史性所有权”。仲裁庭检视了三个例子:

第一个例子是中国海洋石油总公司在2012年6月公布的南海部分开放区块位置图。这些区块在越南领海基线以东200海里内,却在菲律宾群岛基线向西200海里之外。但是,超越菲国提交的在其群岛基线以西200海里内的争议海域之外,菲国无立场及适格(Standing)将第一个例子提请仲裁庭考量。实体裁决其实间接承认这个限制。

第二个例子牵涉到中国抗议菲律宾在断续线内授予外国开发油气资源的特许。这个例子如何证明中国在断续线内主张的是“历史性权利”呢?实体裁决第209段援引三个中国官方声明做证,结论是:“中国对外抗议的文字强烈地透露出中国考量其针对石油资源的权利源于历史性权利。”实体裁决第227段居然曰:中国2011年7月6日照会所指的“历史性所有权(historic titles)”是翻译错误,或是不精确的用语。因为中国在此主张“历史性所有权”,不符合中国在绝大多数其他场合的“历史性权利”主张!

本文认为仲裁庭此项结论背离事实。仲裁庭很清楚“历史性权利”跟“历史性所有权”概念不同。任何国家秉持诚信原则从事外交行为都会考量个案情况,审慎选择适合的外交用语表达主张各自立场,仲裁庭岂能随便推断主权国家的外交声明有错误。这凸显了仲裁庭在中国外交照会只字未提“历史性权利”的情况下竟然判断中国主张的是“历史性权利”的荒谬性!

第三个例子是2012年的伏季休渔令。仲裁庭承认,在这个海域当中,伏季休渔的管辖权主张不足以证明中国行使管辖权的法律基础。理由有二:(1)伏季休渔之禁令仅适用于中华人民共和国管辖之海域。也就是指绝大部分的南中国海,包含黄岩岛周围的海域。(2)如果使用黄岩岛产生EEZ,那么北纬12度以北的海域,几乎都被中国在《公约》制度下可以主张的海域所涵盖了。然而,仲裁庭还是做出了“中国援引《公约》外的历史性权利作为主张对于石油及渔业资源的管辖权依据”的结论。

奇怪的是,仲裁庭解读的中国立场既然是在绝大多数的争议地点都被南沙群岛或黄岩岛产生的EEZ或大陆架所涵盖,中国则不必援引“历史性权利”或是“历史性所有权”作为抗议菲国作为的依据。在这样的情况下,仲裁庭却认为“中国使用历史性权利作为主张或是抗议的理由”,岂不自相矛盾?当中国真的援引“历史性所有权”来抗议时,仲裁庭却说这种主张是翻译的错误,或是文字用语的不正确。这些对本案重要事实的歪曲,已构成翻案的理由。回到前述第一个例子,中国有可能援引“历史性权利”,也有可能使用“历史性所有权”作为开放石油招标区的法律基础,为何裁决不予探讨?《公约》附件七第9条规定:仲裁法庭在作出裁决前,不但必须查明对该争端确有管辖权,还要查明原告之“诉求在事实上和法律上均确有根据”。仲裁庭处理中国主张的做法明显违反了这个条文。

(三)中国并未在断续线内海域主张“历史性所有权”吗?

仲裁庭做出“中国在断续线内主张历史性权利”的裁决后,接着认定中国主张的“历史性权利”并非“历史性所有权”。理由如下:(1)中国高级官员屡屡提到中国尊重并维护南海的航行及飞越自由。仲裁庭认为,这样的承诺证明了中国不把断续线内的海域当成内水或领海。(2)中国在海南岛及西沙群岛外围宣布领海基线。仲裁庭认为,若是中国通过“历史性所有权”的主张将那些岛礁周围12海里以内及以外的水域都视为中国的领海或内水,领海基线的宣布就没有必要。

以上论理有其漏洞。“习惯国际法缺乏针对所有历史性水域或历史性海湾一体适用的单一制度,具体存在并被承认的历史性水域或历史性海湾制度,仅系个案。”假若中国真的在断续线内海域依据跟《公约》并存的习惯国际法而主张“历史性所有权”,称其为“中国的历史性水域”,中国自然不会把这片海域当成《公约》之下的内水或是领海,既然“法源”不同,权利义务也不会相同。在这个海域之内,中国当然有权容许外国行使《公约》领海制度下外国的船舶及航空器“不具备”的权利。“历史性水域”制度下的权利义务内涵,个案情况随历史发展可能千差万别。退一步而言,即便在《公约》的领海制度下,在沿岸12海里内,《公约》也“并未禁止”沿海国赋予外国船舶及航空器航行与飞越的自由。领海制度是沿海国的主权,也是权利,可以因为尊重历史而对其他国家停止行使。《公约》下的制度尚且如此,习惯国际法中的“历史性所有权”制度下的“权利”当然也可以“不行使”。

“历史性所有权”既然是一种通过历史过程、基于习惯国际法而产生的有别于《公约》的权利。假设中国真的在断续线内海域主张“历史性所有权”,这种主张自然不影响中国基于《公约》享有的沿海国的平行权利。

二、被忽略的台湾当局证据

在1949年10月1日之后,代表中国的政府是中华人民共和国政府。以蒋介石为首的民国政府撤退至台湾,遂称台湾当局。南海仲裁案奇特的现象是,由台湾当局发表的针对1949年之前的法律文件的“解释性声明”,可以代表中国!换言之,台湾当局可以透过“解释”1949年之前的民国政府的南海主张,进而“代表”并“界定”中华人民共和国的南海主张的权利限度。台湾当局只要改变南海领土或海域主张,中国南海主张之内涵随之改变!中国台湾当局的特定声明曾经被仲裁庭断章取义,视为“中国并未主张过历史性权利”的证据。然而,仲裁庭忽略了中国台湾当局在过去70年间公开提出的一系列官方文件,主张断续线内的海域是“中国的”“历史性水域”,并在其中做出“主权”主张。不代表中国的政权能否抢夺代表中国的中华人民共和国政府的南海发言权?就是以下讨论的核心问题。

(一)1947年的“中华民国宪法”第4条

中国台湾当局,自视为1949年10月之前的“中华民国政府”的延续,基本大法为1947年12月25日生效的“中华民国宪法”(简称“1947年宪法”)。1947年“宪法”第4条规定中华民国的领土范围以及改变领土的程序:“中华民国领土依其固有之疆域,非经国民大会之决议,不得变更之。”重点是,本条的关键词“领土”与“固有疆域”在后续制定的官方文件中出现了,因而定义了1947年 “南海诸岛位置图”中断续线的法律性质。

(二)1947年的“南海诸岛位置图”

民国政府内政部于1947年12月1日公布“南海诸岛位置图”,南海断续线首次出现在中国政府的官方出版物上。断续线东北方最后一段将台湾岛囊括进来,但是台湾并不位于南中国海,值得深思。公布“南海诸岛位置图”是民国政府在1945年收复台湾岛,1946年收复南海诸岛的背景下制作的。这是当时代表中国的政府依据开罗宣言、波茨坦公告的约定,对于收复失土并重新行使领土主权的“宣示”,也是对于战后重新决定国际秩序的旧金山和会的准备工作之一。“南海诸岛位置图”以及其中的断续线,具备宣示二战后中国“领土主张”的法律性质。

(三)1991年的“国家统一纲领”

1991年2月23日,台湾当局的“国家统一委员会”(简称“国统会”)通过“国家统一纲领”(简称“国统纲领”)。“国统纲领”的第一项原则说:“大陆与台湾均是中国的领土,促成国家的统一,应是中国人共同的责任”。此为“一个中国原则”!因此,台湾当局在南海所作出的领土主权和海洋权利的主张及声明,都是为了“中国”这个国家所做,而不是为了“非国家、仅为中国一部分”的台湾所做。“一中原则”可用来解读以下台湾当局所公布的官方声明。“国统纲领”在2006年3月1日终止适用。在此之前由台湾当局制定公布的南海维权声明与主张都应适用“一中原则”。

“一中原则”不因终止适用“国统纲领”而作废。因为彰显“一中原则”的另一个台湾当局的法律,即“台湾地区与大陆地区人民关系条例(简称“两岸人民关系条例”)”第2条明示:“中华民国”等于“台湾地区”加上“大陆地区”。这个条文至今仍然有效。

(四)1993年的“南海政策纲领”

在1991年“国统纲领”的指导下,台湾当局的“行政院”在1993年4月13日公布了“南海政策纲领”,称断续线内的海域为“历史性水域”,视断续线为“历史性水域界线”。“南海政策纲领”适用了1947年“宪法”第4条,因为出现了第4条的关键文字“固有”及“领土”。此外,“南海政策纲领”的纲领七为“两岸关系”,以“国统纲领”为指导原则。换言之,“南海政策纲领”必须放在“国统纲领”的脉络下解读。“南海政策纲领”在2005年12月15日被“内政部”一纸公文停止适用。然而,在1993年到2005年由台湾当局公布的南海声明与政策都受这个纲领的指导。有一个问题没有答案,就是“南海政策纲领”里提到“南海历史性水域界线内之海域为我国管辖之海域”。“管辖”有何意涵?台湾当局到底在断续线内的水域主张行使哪种管辖权?答案在1999年揭晓。

(五)1999年的“中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线公告”

在1999年2月10日,也就是上述“国统纲领”以及“南海政策纲领”都还有效的时候,台湾当局的“内政部”公布了“中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线公告(简称1999年公告)”。公告第三页(最后一页)附有地图,右下角“图例”的最后一行将南海断续线称为“固有疆域界线”。换言之,台湾当局藉由1999年公告,将1947年“宪法”的第4条适用到南海断续线的内括水域。这一整片水域以及其中的海上地物均被宣示为中国的领土,断续线则具备了领土外部界限的“宪法意涵”。此外,1999年公告也展现了1947年“宪法”第4条所规定的中华民国领土(东南边)的位置。针对南海的部分,中国的“固有疆域”就位于断续线内。既然适用了“宪法”第4条,该条后半段,也就是变更领土的程序,也适用到南海断续线上。因此,未经过“宪法”规定的程序,不能合法变更或删除断续线这一条“固有疆域界线”。前文提到“南海政策纲领”规定我国在断续线内的历史性水域内享有“管辖权”,其法律性质现在揭晓:那就是“领土主权”及“所有权”。

其实,1999年公告给与南海断续线两个名称,即“固有疆域界线”与“我国传统U形线”。若是将1947年“宪法”第4条、“国统纲领”、“南海政策纲领”、以及“固有疆域界线”当成上下文,“我国传统U形线”就有三大意涵:(1)它指我国主张在断续线内享有的权利及管辖权,具备历史的内涵与基础。(2)这个权利主张,是台湾当局代表“全中国”而主张的。(3)出现在同一文件上的“我国传统U形线”与“固有疆域界线”,指涉同一个客体(南海U形线),必然具备相同法律内涵,可以互换使用。

(六)2009年的“修正中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线的公告”

台湾当局在2009年11月18日公布了修正版的“中华民国第一批领海基线、领海及邻接区外界线公告(简称2009年公告)”。重点是,1999年公告的最后一页,也就是将南海断续线定性为“固有疆域界线”的那张地图,未出现在“行政院公报”中。因为,“行政院公报”是公布被修正的文件;未受修正的文件,无需公布。也就是说,2009年的修正公告,并未影响1999年公告最后一页的地图。描述南海断续线的两个名称(“固有疆域界线”及“我国传统U形线”),通过2009年公告持续存在于台湾当局的南海政策与法律文件当中,持续作为台湾当局的南海主张。

(七)2015年3月“立法委员”蔡正元对于“行政院长”的质询

2015年3月24日下午,在台北的“立法院”内,“立法委员”蔡正元质询“行政院院长”毛治国,以及“内政部部长”陈威仁。蔡正元指出,最近他浏览“内政部”的官网,找寻“2009年公告”,发现该公告的第三张,即称呼南海断续线为“固有疆域界线”的地图中,“固有疆域界线”的名称消失了,改为“传统U形线”。但是,1947年“宪法”第4条规定的程序未曾启动。蔡正元警告曰:变更国土而不经过“宪法”规定的程序,是很严重的法律问题。毛治国及陈威仁向蔡正元保证:“中华民国的南海领土及海域主张,没有改变。”蔡正元的质询时机敏感,再过四个月,南海仲裁案的第一阶段庭审会就要在荷兰海牙的和平宫举行。中国是否对断续线内水域有领土主权的主张,或是“历史性所有权”的主张,将决定是否仲裁庭对于菲国第1-2项诉求所反映的争端没有管辖权?就此,至少有四件事情是清楚的:

第一,1947年“宪法”第4条所述的程序,并未针对南海区域启动过。第二,在“立法院”被质询时,毛治国及陈威仁均向蔡正元保证:“中华民国”的南海领土及海洋权利主张,没有改变。第三,在质询后,无论“固有疆域界线”这个名称是否放回2009年公告,另一个断续线的名称,也就是“我国传统U形线”,存在于1999年公告及2009年公告当中。第四,到2019年11月底,包含“固有疆域界线”名称的2009年公告全文,仍然可以在台湾的网站上找到。被蔡正元指责的那一版缺乏“固有疆域界线”名称的“2009年公告”,在台湾当局“内政部”的官网找不着了。若是要主张“台湾当局已经变更了南海断续线内的领土主张”,则欠缺说服力。

三、台湾当局

在南海仲裁案中扮演的两种角色

(一)界定政府继承财产内涵的角色

前述台湾当局的南海政策与法律文件与南海仲裁案有关吗?这必须分析台湾当局在本案期间扮演何种角色,才能知道。“中国台湾当局(Taiwan Authority of China)”的名称,第一次出现在仲裁案当中,是2014年12月16日仲裁庭对于菲律宾提出的26个问题中的第15个。

仲裁庭注意到菲律宾第2项诉求,要求仲裁庭 作出下列裁决...

仲裁庭邀请菲律宾评论中国台湾当局的领导,马英九先生在2014年9月1日一项历史档案展览会的开幕讲话中对于南海九段线的解释与第2项诉求之间的相关性。

从仲裁庭描述台湾当局的名称(中国台湾当局)以及第15个问题的问法来看,中国台湾当局在本案不能代表中国表达意见。那么,为何仲裁庭要求菲国对于一个不代表中国的地方政府领导的讲话做出评论?跟本案又有何相关性?

其实,南海断续线是1947年民国政府公布的南海诸岛位置图中的图形,当时民国政府仍然在国际法上代表中国。也就是说,民国政府在1949年10月1日之前在南海的作为,归属于中国,构成中华人民共和国政府在1949年10月1日通过“政府继承”得到的财产或遗产。既然中华人民共和国政府拒绝对仲裁庭解释南海断续线的意涵,由始作俑者来解释,似乎理所当然。菲律宾对于中国台湾当局就这件事的“适格性”,跟仲裁庭看法一致。

因此,台湾当局在南海仲裁案扮演的角色就呼之欲出。第一,原则上,台湾当局在1949年10月之后不能代表中国。第二,在1949年10月之前,中华民国政府(即现在的台湾当局)是中国的合法代表。这个政府对于南海的作为及主张,包含1947年公布南海诸岛位置图,都归属于中国,变成中华人民共和国政府在1949年10月继承到的法律及政治遗产或财产。第三,例外的情况是,在1949年10月之后,中国台湾当局的作为在本案可以代表中国,只要该作为是对于民国政府在1949年10月之前的南海领土主权或海域权利的主张的解释。第四、即便在前述例外情况之下,台湾当局能够代表中国,还有一个前提:它必须是“中国的”台湾当局。它的自我定位是相同于或延续1949年10月之前的那个民国政府,它必须遵守1947年的“中华民国宪法”及其领土范围。

在满足以上条件的情况下,仲裁庭似乎认为,台湾当局领导马英九的“解释”对于南海仲裁案具有影响力。菲律宾在2015年3月15日针对仲裁庭提出的26个问题,提出书面解答。对于第5个问题,菲国认为马英九的讲话否认了中国在南海断续线内的海域主张“历史性权利”或“历史性所有权”的历史或事实基础。

马英九曰:当中国公布那张图(南海诸岛位置图)时,领海的概念是3海里寛,若是发生走私案件,中国官员会尝试在领海宽度两倍的海域中逮捕走私犯,最多在12海里内行使公权力。马英九说道:在当时,中国没有其他的海域主张。

对于马英九的上述讲话,英国经济学人杂志在2014年10月4日刊出报道与评论。一个月后,台湾当局驻英国代表刘志攻先生于11月1日在经济学人杂志刊出一份“澄清函”,目的在于更正该杂志于10月4日对于马英九讲话的错误报道。重点是,依据刘志攻的说法,中国政府在1947年通过“南海诸岛位置图”的断续线,其实做出“历史性所有权”的主张。这与前述被解读的马英九的讲话,有极大差距。

以上所述的马英九的讲话与两篇经济学人杂志的报道,全部发生在2014年12月16日之前,也就是仲裁庭对菲律宾提出26个问题之前。仲裁庭注意到马英九的讲话与经济学人对于马英九讲话的报道。同等重要的刘志攻澄清函,则未入仲裁庭的法眼,菲律宾也视而不见。可见台湾当局在仲裁案扮演的“政府继承财产内涵的界定者”角色,无挥洒空间。

(二)跟北京中国政府唱反调的角色

台湾当局在南海仲裁案扮演的角色是分裂的、相互矛盾的。在实体问题庭审会第二天,发生了令人惊讶的事情。台湾当局的主张,并非阐释民国政府在1949年之前的南海作为或主张,还跟中华人民共和国政府的立场大相径庭,居然被菲律宾援引而“代表”中国!在2015年11月25日的上午,菲国律师楼温斯坦先生回答仲裁员的问题,曰:

在1949年之后,台湾当局的作为就其本身而言,不能归属于中国。比如,中华人民共和国从未主张任一南沙群岛的海中地物能够维持人类居住或是经济生活,此点瑞克勒先生(Mr. Reichler)待会将陈述。因此,不能假定台湾当局的行为或看法是为了中国而做,或是能够归属于中国。

瑞克勒先生接着介绍台湾当局唱反调的主张:“只剩下台湾主张从南沙群岛的单个岛礁主张基于第121条的200海里EEZ及大陆架。在这方面,台湾的主张明显提到太平岛”。瑞克勒先生继续向仲裁庭介绍台湾当局在2015年7月7日以及10月31日针对太平岛(作为一个具备完全权利的岛屿)的状况公布的许多证据。这些证据并不在1949年10月之前发生,亦非阐释民国政府在1949年10月之前的作为。最严重的是,这些台湾当局的主张,跟中华人民共和国政府“使用南沙群岛整体产生海域权利”的主张不同。

倘若菲国在本案只让台湾当局扮演“界定政府继承财产内涵的角色”,如同楼温斯坦先生所陈述的。那么,菲国第3、4、6、7项诉求,就不能反映中国和菲国的真正争端 ,菲国法律团队应该放弃这四个诉求。但是,菲国却让台湾当局扮演“跟北京政府唱反调的角色”,并肆无忌惮地在实体审庭审会提出与管辖权阶段的论点自相矛盾的论点,足以自毁立场,菲国这种轻薄的态度却还得到仲裁庭的赏识!就仲裁庭而言,2016年的实体裁决充分考量了台湾当局提供的关于太平岛的事实材料,支撑了肢解“群岛整体论”的理论思路。

四、结论

中国台湾当局在南海仲裁案期间扮演不同角色,不管是“界定政府继承财产内涵”的角色,还是“跟北京政府唱反调”的角色,都显示一件事情:台湾当局的立场在本案是相关的!从最夸张的层面来说,并非阐述民国政府在1949年之前的南海作为,而且跟中华人民共和国政府背道而驰的台湾当局主张,仍被菲律宾采用作为呈堂证据,而能“代表中国的立场”。明显的例子就是菲律宾第3、4、6、7项诉求。菲律宾违反其对于中国政府庄严承诺的“一中原则“,利用诡辩技巧,竟获仲裁庭青睐;仲裁庭甚至加码,亲自动手“篡改”中国照会的文字来证明中国的主张跟台湾当局的主张并不冲突。

从“界定政府继承财产内涵”的层面来说,台湾当局扮演的角色较为正常。但,却被仲裁庭选择性地利用,不合乎其口味的,就被裁决书故意忽略。台湾当局的关键发言(刘志攻澄清函),批评菲律宾的法律主张,仲裁庭却视若无睹,尽管该项发言跟仲裁庭采纳的台湾当局“证据”(马英九讲话)直接密切相关。难怪仲裁庭完全忽略本文所提的台湾当局在南海断续线内主张“历史性所有权”的证据。但是,仲裁庭是否应该采纳这些证据?这些证据是否跟本案相关?答案应该是肯定的。

这些主张断续线内“历史性所有权”的证据,均依据1947年“宪法”,这部“宪法”是台湾当局的根本大法。遵守这部宪法,台湾当局就继续1949年前的民国政府的“法统”。这样的“历史性所有权”主张,构成1949年10月1日中华人民共和国政府成立时从民国政府手上继承的政治及法律遗产。就是基于同样的逻辑,仲裁庭才注意到马英九在2014年9月1日“否定断续线内历史性权利主张”的解释性讲话。基于同样的理由,仲裁庭岂能忽视台湾当局为全中国主张的“历史性所有权”的证据,包含刘志攻的“澄清函”?

另外,1999年第一批公告中的“固有疆域界线”主张,是否能够阻挡菲律宾在仲裁案第1-2项诉求?是否构成管辖权的障碍?答案也是肯定的。作为“固有疆域界线”的南海断续线,被1999年公告所规定。这个公告受几个纲领性法律文件所规范,得以充实其法律内涵。这样的主张,完全符合南海仲裁案中对于“历史性所有权”或“历史性水域”“主张”的条件。这是台湾当局“为了全中国”而主张的“历史性所有权”,若是仲裁庭严格遵守《公约》,这种主张应构成仲裁庭对于菲律宾第1-2项诉求所反映的争端的管辖权障碍。

台湾当局放弃了断续线作为“固有疆域界线”的领土主权主张吗?这是蔡正元在2015年3月“立法院”质询所关切的大事。答案是否定的。台湾当局“为了全中国而主张”的断续线内的领土主权,或是“历史性水域”,或是“历史性所有权”,皆满足仲裁庭设下的法律条件。这个关系重大的主权主张,至今仍然是台湾当局的南海法律主张。

最后,郑斌教授的巨作提供批驳南海仲裁裁决处理中国台湾当局的关键证据的灵感。郑斌教授说道:“当一个(裁决)出现明显的事实上的错误,或是裁决出自司法机关的权力滥用,可以作为推翻终局裁决的理由... 再者...在做出判决的时候,因为缺乏事实证据导致的错误(裁决),这个事实却足以对于裁决产生决定性的影响力,这样的错误可以被视为一种事实上的错误的特别形态。”明显地,南海仲裁案对于菲国第1-2项诉求的裁决,特别是“中国并未在断续线内主张过历史性所有权”这一部分,存在推翻其裁决的强有力的理由及证据!

END

编辑 | 韩茜

排版 | 李阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【印度观察家研究基金会】中国是否会拖延撤军进程?这对印度意味着什么?

中国媒体《环球时报》11月12日称,印度媒体关于印度和中国之间就班公湖-楚舒尔地区达成“详细的边境脱离接触计划”的报道是“不准确的”。

11月12日,印度有报道称,印度和中国在一些热点地区,包括最具争议的班公湖地区,就脱离接触计划达成了进一步协议。然而,《环球时报》的报道却称,“一直以来印度对中印实控线抱有不切实际的想法,单方面认为“第四到第八指区域是印度一线部队巡逻地域”,不承认历史事实,希望在中印争议地区谋取利益为中印谈判捞得筹码。” 该报纸在一篇引述中方消息人士说法的报道中说:“印度媒体有关中印军方正在讨论和敲定脱离接触详细安排的报道不准确,也不利于双方实现既定目标。”

此前,印度和中国先后在6月和7月同意从加勒万河谷、戈格拉(Gogra Post)、温泉地区(Hot Springs)和班公湖撤退,但最终双方只在加勒万河谷撤退了一部分士兵。

11月12日报道

https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/121120/chinas-global-times-calls-media-reports-of-border-disengagement-plan.html

【德干纪事报】中国《环球时报》称印媒报道的“边境脱离接触计划”不准确

11月12日,俄罗斯驻印度副大使罗曼·巴布什金(Roman Babushkin)表示,印度和俄罗斯正计划向菲律宾和其他几个国家出口“布拉莫斯”(BrahMos)超音速巡航导弹。据消息,印度与菲律宾已就导弹供应进行了初步谈判,两国很可能于明年年初签署相关协议。而包括海湾地区在内的许多国家都表示有兴趣购买该型号导弹。

11月12日报道

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/brahmos-to-be-exported-to-third-countries-starting-with-philippines-russian-dcm/articleshow/79190596.cms

【今日印度】印度和中国计划拆除在边境对峙中修筑的设施

中国媒体《环球时报》11月12日称,印度媒体关于印度和中国之间就班公湖-楚舒尔地区达成“详细的边境脱离接触计划”的报道是“不准确的”。

11月12日,印度有报道称,印度和中国在一些热点地区,包括最具争议的班公湖地区,就脱离接触计划达成了进一步协议。然而,《环球时报》的报道却称,“一直以来印度对中印实控线抱有不切实际的想法,单方面认为“第四到第八指区域是印度一线部队巡逻地域”,不承认历史事实,希望在中印争议地区谋取利益为中印谈判捞得筹码。” 该报纸在一篇引述中方消息人士说法的报道中说:“印度媒体有关中印军方正在讨论和敲定脱离接触详细安排的报道不准确,也不利于双方实现既定目标。”

此前,印度和中国先后在6月和7月同意从加勒万河谷、戈格拉(Gogra Post)、温泉地区(Hot Springs)和班公湖撤退,但最终双方只在加勒万河谷撤退了一部分士兵。

11月12日报道

https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/121120/chinas-global-times-calls-media-reports-of-border-disengagement-plan.html

【和平与冲突研究所】为什么中国和巴基斯坦都觊觎吉尔吉特-巴尔蒂斯坦

2020年10月,美国副国务卿斯蒂芬·比根访问孟加拉国时表示,美国正将孟加拉国视为其印太战略的重要合作伙伴。访问期间,双方讨论了美孟长期经济与发展伙伴关系、罗兴亚难民危机以及合作应对新冠疫情等问题。在所有谈话中,比根的重点都在于印太战略,美国希望在这一战略上获得孟加拉国的支持。

作为中国“一带一路”倡议的成员之一,孟加拉国在回应美国时非常谨慎,因为它担心任何轻举妄动都可能损害本国利益。之所以会有这样的担忧,是因为主流观点认为印太战略与中国“一带一路”倡议是对立的。孟加拉国认为,加入“印太倡议”(Indo-pacific Initiative)可能让自身陷入国际冲突之中。不过,美国对孟加拉国的关注为该国发展提供了机遇,孟加拉国需要反思如何利用美国的关注来将自己的利益最大化。

孟加拉国的地理位置是其受到美国关注的主要原因。该国位于孟加拉湾沿岸,与印度洋相连,是主要海上贸易路线的沿岸国。孟加拉国可以根据其促进经济与贸易发展的外交政策基本目标,从印太战略中大幅获益。在印太战略下,孟加拉国可能成为企业理想的投资目的地,因为该战略的重点就在于加强美国与印太国家的商业关系。

在孟加拉国害怕加入印太战略会破坏孟中关系的同时,也不能忽视孟美关系。美国是孟加拉成衣产品的最大出口国,还是该国的第二大投资者。孟加拉国面临的挑战在于,如何在不损害自身利益的情况下平衡与中美两国的关系。迄今为止,该国与全球所有大国都保持了良好关系。随着全球性大国在区域层面不断施加影响力,孟加拉国如何应对未来的战略挑战将值得关注。

【作者:Joyeeta Bhattacharjee,印度观察家研究基金会周边区域研究项目的高级研究员,主要研究印度邻国政策、孟加拉国政治与外交、边境管理等。】

11月10日报道

https://www.orfonline.org/expert-speak/bangladesh-the-dilemma-over-the-indo-pacific-strategy/

【梵门阁】美国大选:中国秩序与印度的立场

2020年美国大选即将落幕,拜登已经获得了赢得大选所需的选票。随着新的民主党政府上台,前任总统特朗普的影响力会开始消退吗?美国政府更迭对其外交政策意味着什么?其对华政策是否会发生改变?这些问题对地缘政治空间不断缩小的印度而言至关重要。

相比国内治理而言,拜登执政后,美国的外交政策在形式和内容上可能会发生更重大的变化。特朗普在任期间,曾在一个半世纪前引发美国内战的种族、意识形态与经济问题再度浮出水面,并导致全美各地爆发暴力对抗,至今仍未完全平息。面对极具挑战性的国内现状,拜登政府必然在受到国会和法院较少限制的外交事务上更加积极主动。拜登拥有丰富的外交经验,将在国际舞台上采取更务实的举措。美国可能重返巴黎气候协议,在日益紧迫的全球问题上发挥更大的主导作用。它也可能会暂缓退出世界卫生组织,但很可能不会恢复对世卫组织的资助。美中对抗可能继续,但会有所缓和。美国政府甚至可能在重组结束后恢复中美高层接触,并在某些重要的全球问题(如气候变化)上寻求相互妥协与更好的平衡。

在美印共同战略利益的基础上,印度与拜登政府的合作将更加稳定。在共同对华竞争以及应对气候变化、网络安全、空间安全和国际恐怖主义等一系列全球挑战方面,印度将继续发挥重要作用。国会两党将继续支持印度,但也可能在人权、克什米尔问题等方面对印度的行为进行更严格的审查。总的来说,共同利益与共同政治价值观对更强大的印美伙伴关系而言更为有利,也是两国伙伴关系可持续发展的基础。印度必须尽早与白宫新任总统接触,并与拜登的过渡团队保持密切联系,以确保美印这一目前对印度最重要的双边关系不会出现意外。

【作者:Shyam Saran 萨仁山,印度前外交秘书兼印度政策研究中心高级研究员。文章首发于印度媒体《商业标准日报(Business Standard)》。】

11月8日报道

https://cprindia.org/sites/default/files/BS-Shyam%20Saran.pdf

1【印度经济时报】印度和中国即将就解决中印边界西段僵局达成协议

11月11日,权威消息人士表示,印度和中国可能会在中印边境对峙谈判中取得突破性进展。双方大体上同意分三步进行撤军,在一定时间内将武器撤出所有主要摩擦点。

消息人士称,在第一阶段,双方将在签署协议后的三天内,将实控线沿线摩擦点的坦克、火炮、装甲车和大型装备转移到各自的后方基地。在第二阶段,中国军队将从目前位于班公湖北岸的第四手指区撤回到第八手指区,而印度军队将在靠近Dhan Singh Thapa哨所的地方驻扎。知情人士指出,双方大致同意在三天内每天撤出大约30%的军队。在第三阶段,双方同意在班公湖南岸地区,如Rezang La、Mukhpari和Magar(即八月末印度军队占领的战略高地),完成脱离接触的进程。消息人士说,在脱离接触过程的最后阶段,双方会进行详细的核查,之后将恢复正常的巡逻。这意味着,在完全脱离接触之前,第四到第八手指区之间将不会有巡逻,而印度过去一直巡逻到第八手指区。

11月11日报道

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-china-agree-on-three-step-disengagement-plan-from-pangong-lake-area/articleshow/79167126.cms