【专家评论】Angshuman Choudhury:莫迪的疫苗出口政策是代价巨大的形象工程

点击上方“武大边海”直接订阅

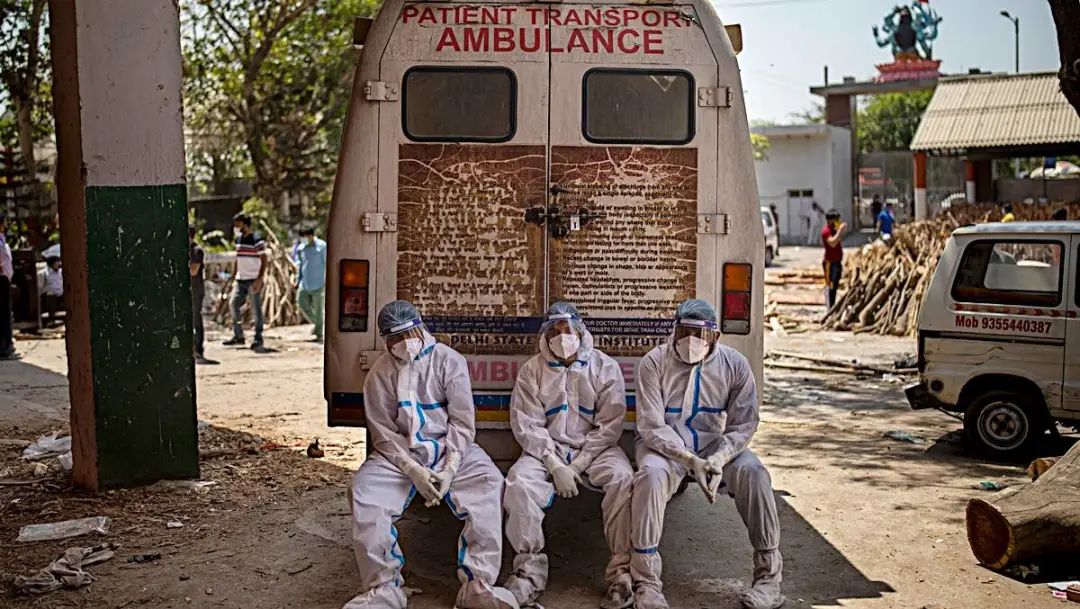

疲惫的医护人员靠在救护车上休息

图片来源:《印度快报》

本文作者

Angshuman Choudhury

和平与冲突研究所高级研究员

文章于5月1日发表在Scoll.in

无论如何,莫迪政府低估了新冠疫情,使自己沉溺于塑造形象的迷梦中,并且在疫情结束之前急于实现抽象的外交目标。如今,整个国家面临着自独立以来最严重的紧急医疗危机,我们必须要问:当它甚至无法找到足够的空间将死者火化时,这家著名的“世界药房”该怎么办?

痴迷于建构自己及国家的完美形象是右翼民粹主义领导人的共同特点,印度总理莫迪也不例外。自莫迪在2014年当选印度总理以后,为了确保他在国内外都被看做是救世主般的传奇人物,他所领导的政府已经走进了“死胡同”。

如今,这种国家领导人对形象建设的承诺像诅咒一样降临在了印度身上。随着凶猛的第二波新冠疫情到来,整个国家陷入了一场前所未有的危机。我们正缓慢但正确地认识到,国家领导人像帝王一样全神贯注于其形象塑造会对普通老百姓造成多大的伤害。

在有关这场疫情的统计细节和应对政策中,我们可以很清楚地看到中央政府为了提升莫迪在国内的形象和印度的世界形象,在疫情远未结束的情况下过早放松了警惕。有两件事情最能说明这一点,首先是印度大规模的疫苗出口政策,其次是印度最近几个月的氧气出口量高于同期数倍。

1月20日,莫迪政府向全世界发布了疫苗慈善计划(Vaccine Maitri)——一份雄心勃勃的印度疫苗出口计划。而正是在那一天,印度新增确诊病例达11412例。尽管远低于第一波疫情最高峰时期的单日确诊数(93198例),但这仍然是一个相当高的数字。

根据外交部公布的数据,自此以后,莫迪政府打着疫苗慈善的旗号为95个外国实体送去了将近6600万剂疫苗。其中1060万剂疫苗被免费赠送给了贫穷的南方国家,剩下的部分,有的是以商业交易的形式出口,有的则是在新冠肺炎疫苗实施计划和全球疫苗免疫联盟框架下出口。显而易见地是,印度的疫苗出口计划过于激进。根据政府上个月提交给议会的材料,截至3月中旬,印度出口的新冠疫苗比留给国内使用的疫苗还多。值得注意的是,这一时间段确诊病例数已经回升。3月15日当天,印度确诊了超过23000个病例。

尽管在印度政府宣布疫苗慈善计划仅仅三周后,印度新冠确诊的病例数就开始回升,但莫迪政府没有采取任何措施阻止疫苗出口,也没有提供任何警示。相反,它继续吹嘘颁布疫苗慈善计划后印度的国际地位和声望在不断上升。不仅如此,政府还颇有自信地继续宣称“(印度国内疫情控制)一切都很好,没什么可担心的”。例如,3月17日,苏杰生外长在联邦院发表演讲时表示,“印度国内留有充足的疫苗,这是(我们)向海外出口疫苗的前提。”他还表示,印度疫苗出口过程“受到了持续的监控,并考虑了国内对疫苗的阶段性需求”。不过,接下来发生的事情使这种说法不攻自破,同时表明了疫苗出口计划已经彻底失败。随着4月的临近,印度国内确诊病例开始以可怕的速度攀升。苏杰生发表演讲的3月17日,确诊病例量达27006。到4月1日,单日确诊量已经达到了惊人的65211人。印度政府似乎突然开始不合时宜地慌乱起来,决定采取措施控制疫情。

印度外交部出版的疫苗慈善计划分发登记册(the Vaccine Maitri despatch register)显示,在4月的前两个星期,疫苗出口量降低到微乎其微的水平,印度在这段时间仅出口了176.8万剂(17.68 lakh doses)疫苗,较3月份同期的2190万剂(2.19 crore doses)疫苗相比,下降了170%。实际上,登记册显示,自4月16日开始,印度再未出口过任何疫苗,但莫迪政府仍然表示,不存在任何官方出口禁令。

据报道,印度政府已经要求印度血清研究所停止出口疫苗。该公司现在面临严重的生产困境,其首席执行官指责美国禁止出口生产新冠疫苗的关键原材料。尽管拜登政府已经同意废除这项禁令,但印度血清研究所的产能仍然有限。该公司已经推进了从5月到6月底的月度产量增长计划,生产Covaxin的巴拉特生物技术公司也在推进这一计划。

5月1日,印度向全国所有成年人开放疫苗接种,符合接种资格的人数比之前多了一倍,产能不足将导致疫苗出现严重短缺。为了应对这场迫在眉睫的灾难,莫迪政府正在快速推进从国外进口疫苗,包括曾被印度政府拒绝的辉瑞公司。除了疫苗出口倡议以外,莫迪政府还做了任何谨慎的政府都不会做的事情——身处于致命的呼吸道传染病疫情却大量出口氧气。事实上,印度的氧气出口量远高于疫情发生之前。根据官方数据,在第一波疫情的高峰期,即2020年4月至2021年1月间,印度出口了近9294吨氧气,几乎是上一年出口量的两倍(4502吨)。如今,印度氧气的匮乏程度已经达到前所未有的水平,全国至少有69名危重病人因与氧气有关的问题而死。突然之间,印度从液氧出口国变成了巨量的制氧设备和氧气集散系统进口国。

在印度国内疫情仍然严重且接种者不足3%的情况下,莫迪为何如此热衷于出口疫苗和氧气?

一方面,就疫苗慈善计划而言,如果从国家形象的角度来考虑政府的行为,国际团结和友谊显然是最重要的因素。按照苏杰生外长的说法,印度政府之所以提出这项倡议,完全是因为深植于印度文化的慷慨和国际主义。“我们强化了作为世界药房的声誉”,苏杰生这样告诉议会,“世界上那些脆弱的、倍感压力的国家会发现,至少还有一个大国值得信任。疫苗不仅应当向那些处于困境中的人开放,而且应当让他们负担得起”。但是,正如巴克内尔大学政治学教授朱智群在最近的一篇关于疫苗外交的评论中所言,“宣称一个国家的外交行为完全出于无私的考量是不诚实的”。正是在苏杰生的讲话中,人们可以发现莫迪政府危险地痴迷于印度形象的既得利益,从很多方面来说,这是莫迪长期迷恋于其国内形象建构所衍生出的外部行为。这里的重点并不是现代民族国家不应该寻求塑造其全球形象,而是,在不寻常的危机时期,推行全球战略以实现中长期目标的短期成本可能非常高。在这一点上,政府应该沉着谨慎,莫迪政府没能做到这一点。

另一方面,印度政府之所以迫不及待的推出雄心勃勃的疫苗出口战略,不仅是为了树立国家形象,还旨在超越中国推行疫苗外交的速度,并恢复印度在其南亚“后院”的声誉。过去十年,中国通过“一带一路”倡议扩大了它在全球南方(global south)的影响力。中国还借助范围广阔的贷款和发展项目,深化了对印度周边地区的参与。因此,印度认为新冠疫情是一个重要的机会,可以借此对抗中国的经济外交并“收复失地”,尤其是在中印发生边境冲突之后收复南亚这个更加紧迫的目标。毫不奇怪,在所有收到印度赠送疫苗的国家中,五个南亚邻国和三个“大周边”国家(extended neighbourhood)所获最多,加起来差不多有700万剂。值得注意的是,从2020年4月到2021年1月,孟加拉国从印度进口的液氧占印度液氧出口量的95%。此外,印度还计划将疫苗慈善这一倡议与四方安全对话联系起来,以扩大它在东南亚的影响力。

简而言之,当致命病毒在印度肆虐时,莫迪政府却选择了投资于复杂的大国政治。

很明显,印度一直在帮助全球南方的低收入国家推进疫苗接种计划,这是值得尊敬的行为,但莫迪政府是用欺诈的手段把这个故事兜售给了印度和整个世界。莫迪政府曾经与其它国家一道反对疫苗民族主义。与此同时,即使印度本土研发的Covaxin疫苗还未完成第三阶段临床试验,它仍选择全力保护该疫苗,而不是选择其它国家的疫苗,这不是疫苗民族主义又是什么?一些专家曾把印度对本国疫苗的过度依赖和对他国疫苗的抵制视作短视行为,事实确实如此。如今,随着确诊病例迅速增加,政府正慌忙的批准紧急使用外国疫苗。

因此,尽管我们的外交部长可能会认为那些批评家“短视”和“不负责任”,但这不能改变事实。无论如何,莫迪政府低估了新冠疫情,使自己沉溺于塑造形象的迷梦中,并且在疫情结束之前急于实现抽象的外交目标。如今,整个国家面临着自独立以来最严重的紧急医疗危机,我们必须要问:当它甚至无法找到足够的空间将死者火化时,这家著名的“世界药房”该怎么办?

https://scroll.in/article/993293/modi-government-exported-vaccines-to-boost-its-global-image-amidst-covid-19-but-at-what-cost

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 刘 迁

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】拉贾·莫汉:首脑会晤能否改善不稳定的印英关系?

点击上方“武大边海”直接订阅

莫迪与约翰逊举行视屏会议

图片来源《印度快报》

本文作者

C. Raja Mohan,拉贾·莫汉

印度著名战略家

新加坡国立大学南亚研究所所长

曾担任观察家基金会杰出研究员

卡内基印度中心主任

南洋理工大学和尼赫鲁大学教授等职

文章于5月4日发表在《印度快报》

莫迪和约翰逊都面临着各自国家的一系列全新情况,并认识到印度和英国都需要彼此来实现他们愈发宏伟的目标。

5月4日,印度总理莫迪与英国首相约翰逊在线上进行了计划已久的会晤,打破了新冠疫情带来的厄运,也使抗击疫情不可避免地成为了印英合作的当务之急。像今天的印度一样,英国在几个月前也经历了一场可怕的新冠疫情危机,两位领导人有很多可以谈论的话题。

除了供应治疗新冠患者所需的氧气和其他医疗设备等紧急救援物资之外,印度和英国还必须发掘双边卫生部门战略合作的巨大潜力,并为全球的抗疫斗争做出贡献。

弹性医疗供应链话题不仅将出现在莫迪和约翰逊的双边对话中,也会出现在本周在伦敦举行的七国集团(G7)部长级会议上。印度、日本和澳大利亚的外长也将参加此次会议,为下月由英国首相主持的“7+3”七国集团峰会拉开序幕。

在过去几周里,人们强烈地感受到了印度公共卫生系统的缺陷。印度很可能扩大疫苗生产,并建立强大的公共卫生系统。目前的大规模疫情既不是第一次发生,也不会是最后一次。

即使印度阻止了当前的疫情蔓延浪潮,它也必须抓住机遇,与国际伙伴合作来克服印度在过去几周中暴露出的缺陷。英国和七国集团完全有能力帮助印度提高内部能力,并因此在未来的全球流行病治理中获益。

莫迪和约翰逊的会谈必然会围绕卫生问题,但两国还有其他长期悬而未决的双边事务。很少有西方大国像英国那样与印度有着深厚的联系,却一直难以建立可持续的伙伴关系。近年来,印度与美国、法国等不同国家的关系大幅改善,印英关系却始终滞后。

印英关系进展缓慢的原因之一在于殖民视角扭曲了对彼此的看法。如果说印度官僚阶层对英国的反殖民怨恨长期存在,那么英国也发现自己很难摆脱对印度的偏见。

长期以来,印度所经历的分治留下的痛苦后遗症和英国对巴基斯坦的偏向,使印英交往日益复杂化。更糟糕的是,大量散居在英国的南亚人还将南亚次大陆内部和地区间冲突传递到了英国内政中。

南亚政治和英国内政无法完全分离,由于英国工党对印度日益增长的政治消极情绪,印度对英国的看法问题更加突出。数十年以来,印度精英们在认为工党对印度更有同情心和憎恨保守党傲慢态度的观念下成长。

在过去的三十年里,我们发现了一个重要转机。保守党已经成为印度的天然伙伴,而工党却开始更加乐于干涉印度国内政治。这里有一个悖论:抓住一切时机谴责帝国的工党及其知识分子,似乎是在无法自控地贬低印度。保守党对帝国时代的看法虽然更加感性,却更愿意就印度本身、也更愿意以共同利益视角来看待印度。

1997年,英国伊丽莎白女王与工党外交大臣罗宾·库克(Robin Cook)一起前往南亚次大陆,纪念印度独立50周年。库克以外交政策价值观的名义发表讲话,阐述了克什米尔人的自决问题。

向来语气温和的印度总理因德尔·库马尔·古杰拉尔(Inder Kumar Gujral)在访问开罗时听说了库克在克什米尔问题上的言论,他的反应是将英国斥为“三流大国”。古杰拉尔还指责英国一开始就制造了克什米尔问题,并抨击英国试图指导印度如何解决克什米尔问题的鲁莽行为。双方很快都采取了减损措施,但女王的访问本应表明善意,最终却适得其反。

工党首相托尼·布莱尔(Tony Blair)和戈登·布朗(Gordon Brown)当然试图做出弥补,但该党与印度的关系还是逐渐疏远。在前工党领袖杰里米·科尔宾(Jeremy Corbyn)的领导下,该党在克什米尔问题等印度内部事务上的立场变得相当敌对。最近,工党也迅速开启了对农民骚动的讨论。

相比之下,保守党对印度的态度持续升温。保守党首相约翰·梅杰(John Major)支持了印度在20世纪90年代的经济改革。2010年从工党手中夺取政权的戴维·卡梅伦(David Cameron)及其继任者特里沙·梅(Theresa May)也试图恢复并推动英印关系。但印英在将新的善意转化为战略成果方面还仍需努力。

两国关系的新特点是莫迪和约翰逊希望为双边关系找到新基础的强烈政治意愿。两位领导人预计将宣布一项为期10年的计划,以在各领域转变双边关系。

莫迪和约翰逊都面临着各自国家的一系列全新情况,并认识到印度和英国都需要彼此来实现他们愈发宏伟的目标。例如,在贸易方面,两国都在各自的地区集团中遭遇了挫折。英国已经退出欧盟,印度也拒绝加入以中国为中心的区域全面经济伙伴关系(RCEP)。尽管两国将继续与地区伙伴进行贸易,但它们都渴望建立新的全球经济伙伴关系。

在保持欧洲安全维护者身份的同时,英国正向印太地区靠拢,而印度是英国在该地区的天然盟友。中国崛起改变了印度的周边环境,他需要一个尽可能广泛的联盟,以恢复表面上的地区平衡。英国还可以为加强印度国内国防工业基础做出贡献。双方还可以通过共享物流设施来扩大印度的地区影响力。

据悉,印英正在讨论一项关于“移民和流动性”的协议,以促进印度人合法进入英国。双方致力于在气候变化问题上寻找共同点。随着两国深化双边伙伴关系,扩大地区和全球合作,印英可能会发现控制对巴基斯坦的愤怒以及管理英国南亚侨民政治将变得更加容易。如果莫迪和约翰逊成功地制定了互惠互利的友好条款,未来的工党政府破坏这种伙伴关系的意愿可能会大大降低。

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/narendra-modi-boris-johnson-digital-conversation-covid-crisis-india-uk-relations-7300826/lite/?__twitter_impression=true

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】阿南什·克里希南:恢复印中关系需要两国降低期待值

点击上方“武大边海”直接订阅

2月印军坦克撤出班公湖地区

图片来源:《印度快报》

本文作者

阿南什·克里希南,Ananth Krishnan

印度布鲁金斯学会客座研究员

曾任今日印度集团(India Today Group)

中国分社社长兼副主编

文章于4月15日发表在《印度教徒报》

在2020年印中关系破裂后,双方都在规划未来关系的发展道路。两国可能会发现,与奢求太多相比,由针锋相对的会谈和各自利益支配推动的对话也许会带来更可观的回报。太急于让印中关系达到一个新高度往往会适得其反。

“降低期望”似乎并不是解决印中关系近期问题的良方,但却有可能为其指引正确的前进方向。在2020年的边境危机后,印中关系严重破裂,双方都在寻求新的平衡。两国在4月初举行的“二轨对话”中也达成了以上共识。在印度安纳塔·阿斯彭中心(Ananta Aspen Centre)和隶属于中央党校(Central Party School)的中国改革论坛(China Innovation Forum)的组织下,印中前大使和军方官员进行了会晤,这可能是两国自边境危机后第一次举行此类对话。

【受制于期望】

错误的期望往往只会导致反复的失望,印中关系的曲折历史中充斥着错误期望给两国关系带来负担的例子。上世纪50年代,两国曾有过致力于恢复某种泛亚洲文明伙伴关系的理念(事实上,这种伙伴关系在几个世纪的历史交流中从未真正存在过),但最终转变为1962年的对抗和战争。

近年来也是如此。2018年以来在武汉和金奈举行的两次“非正式会晤”为印中领导人提供了直接接触的机会,这本是维持印中边境和平不受干扰的重要对话,甚至被视为两国关系“再出发”的标志,结果却又是一场黄粱美梦。

与其再次从高期望转向熟悉的失望,或许寻求新的印中平衡应该在针锋相对的会谈和各自利益支配的对话主导下确定适度的目标,而非基于伙伴关系的远大目标。

【核心问题】

在近期对话中,印中在实现新的、更现实的双边关系方面达成了共识,并认为关键在于处理好三个问题——边界问题、贸易问题以及第三方问题。在这些方面,着眼于有限的目标可能将带来丰厚的回报。

在边界争端方面,1967年以来边境最严重的暴力事件——即加勒万河谷冲突发生十个月后,局势还远远称不上完全降级。印中边界西段班公湖地区脱离接触后,大家普遍认为边境危机将迅速解决的乐观情绪已经在明显的僵局下荡然无存。印中于4月9日举行的第十一轮军长级会谈也证明了这一点。自2020年9月的第六轮军长级会谈以来,此次会谈第一次没有发表联合声明,中方也未提及脱离接触事项。

在“二轨对话”中,中方发言人也意料之中地没有澄清2020年夏天在实控线地区进行大规模部署的原因。这到底是试图在实控线上暗中击败印度的战术部署,还是一种战略信息,我们仍一无所知。此次边境危机实际上表明,目前中国肯定没有兴趣完全解决边界问题。这也是大多数中国专家的看法,他们认为边界问题将留给下一代解决,这也意味着边境地区的不确定性将持续很长时间。

然而,没有实现永久和平,也不意味着两国一定会发生冲突。在印中双方看来,他们真正需要的是恢复信任的具体措施。如果中国明确表示,已经停滞19年的实控线确认进程几乎无法完成,那至少要确认最敏感地区的实控线并达成谅解,比如按时间或地区协调巡逻。这些都是过去曾帮助边境局势降温的具体举措。

【贸易问题】

印度在贸易方面的观点已经发生了显著变化。在莫迪执政的头几年,印度政府曾竭力讨好中国公司。尽管现在很难想象,但从阿里巴巴的马云到万达的王健林,中国亿万富翁访问印度时都曾被莫迪总理接见。如今印度谈论的重点却是“经济脱钩”。

考虑到许多悬而未决的政治问题,将中国作为主要经济合作伙伴与印度捆绑在一起的想法似乎为时过早,但两国完全脱离贸易接触的言论也是如此。人们只需要看看2020年印中两国的贸易数据。尽管这一年两国爆发了数十年来的最大边境危机,但中国仍成为了印度最大的贸易伙伴,印中贸易额达到了876亿美元。印度从中国进口了价值667亿美元的机械和医疗设备等商品,并创下了向中国出口200亿美元的记录,其中大部分是矿石,以满足中国经济恢复发展的需要。不仅如此,边境危机远未解决的当下,中国手机公司Vivo在2020年停约后又迅速恢复了印度最大板球锦标赛的赞助商地位。

放弃所有的印中合作项目既不现实,也不谨慎。相反,印度需要一套由政府主导的理性方法,来决定双方可以在哪些方面进行合作。印中可以在不会对安全造成影响的基础设施领域达成合作,考虑到中国的太阳能与风能技术,清洁能源方面的合作显然也是可行的。而像5G这样的关键领域,印度则需要谨慎对待。同样,5G问题往往被简化为中国问题,但印度需要的是一个保护印度利益、不把关键领域交给任何外部参与者的政策框架,而不能仅仅针对一个特定国家。

最后,关于第三国及外部接触日益增长的影响问题,印中需要进行开诚布公的讨论。此次“二轨对话”清楚地表明了中国是如何从印美关系角度来看待中印关系的,这也是中国长期优先考虑的问题。中国对“小圈子”组织的抨击越来越严厉,习近平主席在达沃斯论坛上的讲话也强调了这一点。现在,“小圈子”组织已经成为包括“四方安全对话”在内的涉美组织的代名词。同样,印度也对中国在南亚发展“小团体”,并采取多边行动将印度排除在阿富汗问题以外感到不满。

【聚焦共同平台】

在“二轨对话”中,印中双方都认为,与其将所有这类接触都视为威胁,不如先讨论各自的底线。此外,随着两国关系走向稳定,印中可能开始更加关注金砖国家集团(BRICS)等共同参与的国际多边机制。例如,金砖国家集团可能会像“四方安全对话”一样提出自己的疫苗倡议。印中还可能恢复武汉会晤中提出的联合培训阿富汗外交官的项目,以及更加远大却从未启动的基础设施项目。

在2020年印中关系破裂后,双方都在规划未来关系的发展道路。两国可能会发现,与奢求太多相比,由针锋相对的会谈和各自利益支配(哪怕是最微小的共同利益)推动的对话也许会带来更可观的回报。太急于让印中关系达到一个新高度往往会适得其反。

https://www.thehindu.com/opinion/lead/why-less-may-be-more-for-india-and-china/article34320595.ece

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】赛义德·哈斯南: 中俄印三国在阿富汗问题上仍有合作空间

点击上方“武大边海”直接订阅

今年3月,美国防长奥斯汀访问阿富汗首都喀布尔

图片来源:凤凰网

本文作者

赛义德·哈斯南,Syed Ata Hasnain

印度和平与冲突研究所理事会成员

知名时事评论家

前印度陆军中将

第15军团(驻斯里那加)指挥官

曾担任印度陆军军事秘书

文章于4月19日发表在《新印度快报》

印度政府必须拒绝一切试图使其军队前往阿富汗执行维和任务的企图。为了更好地维持平衡,我们必须尽最大努力加快与塔利班建立联系。我们将不得不面对一个更有活力和不可预测的巴基斯坦。在处理共同关心的阿富汗问题上,中俄印三国仍有合作空间。显而易见,印度的战略重要性正处于前所未有的水平。

在理解美国的利益、能力和权力限度方面,美国总统拜登比其大多数前任都更加果断。他在上任之初就决定从阿富汗那场无法胜利的战争中撤军,这一决定让很多人大吃一惊。不能否定9·11事件后发动这场战争的必要性,然而在过去20年中,美国领导层一直搞不清楚究竟能否在这场战争中取得决定性胜利。尽管美国战略界和军方对本国利益有着清晰的认识,但他们无法将其想法统一起来。

乔治·布什为美国留下了两场痛苦的海外战争和前所未有的经济形势。奥巴马不听军队领导人的劝说,即在增兵之前提前公布撤军时间只会增强对手的信心。在2011年击毙本·拉登后,奥巴马的政策就开始乱套了,他不知道美国在阿富汗继续驻军的目的是什么,势力不断扩大的泛伊斯兰极端主义是当时对美国的最大威胁。尽管在拜登做出决定之前,特朗普已对全面撤军做出了规划,但伊斯兰国(ISIS)在中东的崛起及其向中亚地区的扩张也使特朗普政府一时不知所措。

在美国有两种思想流派,第一种流派将伊斯兰极端主义看作是美国的首要安全威胁,并认为打击伊斯兰极端主义的战斗才刚刚开始。这是美国国防部的观点,他们将长期的反伊斯兰极端主义战争理论化,并认为阿富汗-巴基斯坦地区是意识形态上的中心地带,美国长期保持军事存在的目的是控制这一地区并通过社会经济和政治手段影响最终的结果。但美国没有为实现其目标构建一套深思熟虑的战略,而是走一步看一步,它终结冲突的努力在多数情况下都可谓软弱无力且无的放矢。塔利班一直遵循自己的斗争计划并等待着美国最终无可奈何而又不可避免的撤军。巴基斯坦在很大程度上也是如此。

第二种思想流派认为,中东地区的相对稳定、伊斯兰国的式微、沙特阿拉伯意识形态的变化以及也门战争结束的可能性都足以表明重塑美国优先事项的必要性。这一流派似乎已经说服了拜登,即与中国对美国在印太地区利益的威胁相比,阿富汗、中东以及伊斯兰极端主义都是次要的。

继续担任世界警察,并且把军队送到混乱不堪和显然无法取胜的战争中已经不再是美国的战略,它希望重塑秩序以应对新的威胁——中国。在过去一年多,这一威胁变得愈发明显。尽管在理想情况下,美国希望有一个使阿富汗保持一定程度稳定的安排,但面对中国,它愿意冒险撤军。阿富汗问题给国际政治带来的复杂性可以通过下述事实来衡量,即与该问题有关的事项已经导致国际社会出现了意见分歧,即使是像中巴这种自称其友谊“比山高、比海深”的国家也是如此。巴基斯坦认为美国撤军是它的胜利,使它得以用过去的方式与塔利班合作,因此,巴基斯坦全力支持美国撤军。然而,由于两点原因,中国持相反的态度。

首先,塔利班的回归意味着伊斯兰极端主义有可能向周围地区扩散,由于阿富汗与新疆相邻,中国对此颇为担忧。其次,中国一直乐于看到美国在全世界不同地区履行安全承诺。从中东地区到俄罗斯再到阿富汗,美国对这些地区的安全承诺使中国得以在其崛起过程中避免被美国过多干涉。中国不会过早追求成为世界警察,这也帮助它大大节省了资源,并使之得以将精力投放在与它切身利益相关的区域。

就其战略重要性而言,拜登决定撤军的首要影响似乎是给巴基斯坦注入了一针强心剂。美国现在可能依赖巴基斯坦控制塔利班,并期望巴基斯坦在经历四年的内部动乱后,会更倾向于防止极端伊斯兰意识形态在该地区再卷土重来。

中国对巴基斯坦也有类似的期待。

印度政府必须拒绝一切试图使其军队前往阿富汗执行维和任务的企图。为了更好地维持平衡,我们必须尽最大努力加快与塔利班建立联系。我们将不得不面对一个更有活力和不可预测的巴基斯坦。在处理共同关心的阿富汗问题上,中俄印三国仍有合作空间。显而易见,印度的战略重要性正处于前所未有的水平。

https://www.newindianexpress.com/opinions/2021/apr/19/understanding-bidens-decision-on-afghanistan-2291762.html

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 刘 迁

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

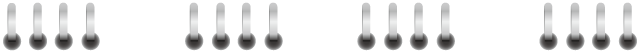

【边海研究】2021年度《边界与海洋研究》第2期目录

点击上方“武大边海”直接订阅

《边界与海洋研究》2021年度

第2期目录

END

排版 | 李阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】爱丽达·纳里卡:德国需要加强印德合作的原因

点击上方“武大边海”直接订阅

图片来源于印度观察家研究基金会

本文作者

汉堡大学教授

印度观察家研究基金会名誉非常驻高级研究员

德国全球与区域研究院(GIGA)院长

文章于4月8日发表在《印度观察研究基金会》

为了重振印德关系,德国必须在全球民主受到威权外交威胁的情况下与印度保持一致。

印德关系本应是天作之合。印度是最早给予德意志联邦共和国外交承认的国家之一。2020年3月,两国还一同庆祝印德建交70周年。印德也长期保持着战略伙伴关系。自2011年以来,两国一直在举行内阁级别的双边磋商。2020年9月,对于印度占据关键角色的印太地区,德国制定的印太方针阐明了它在该地区的利益与承诺。然而,印德合作中仍存在缺陷。

为什么印德关系没有达到预期?两国政府对此也毫无头绪。2020年,我们再次看到了理想与现实的差距:在德国担任欧盟理事会轮值主席国期间,欧盟与中国签署了《全面投资协定》(CAI)。如今,加强与印度的合作及对话已经成为欧盟的优先事项之一,但印度是在葡萄牙接替德国成为欧盟轮值主席国后才被提升至这一地位的。

在这篇文章中,我认为德国需要当机立断,抓住时机重新调整其优先事项,并为印德关系注入强心剂。

【印度对德国的重要性】

几十年来,印德关系一直在不温不火地缓慢发展,双方既没有重大损失,也没有重大收获。但近年来,国际体系受到了两大冲击:中国崛起以及“相互依存的武器化”。

中国崛起在世纪之交时大受世界各国追捧。德国当时也是率先支持与中国交好的国家之一,它认为与中国贸易额的不断增加不仅会给各国带来经济增长与繁荣,还将使中国逐步接受民主原则和西方生活方式。然而,“以商促变(Wandel durch Handel)”的希望并未实现。如今的中国不仅权力更加集中,其影响力也在不断上升。中国崛起的影响并不局限于周边地区,“一带一路”倡议就是其全球影响力的示例。

少数大国全球价值链“武器化”的能力日益增强,提升了某些国家伤害西方国家的可能性。尽管各国已尽力通过控制急需的医疗设备、药品和疫苗来获得地缘战略优势,但这种生产模式带来的生存危险已在疫情各阶段得到了证实。

以上趋势的发展要求德国(乃至欧洲)从范式层面转变其外交政策。仅由,或主要由商业利益驱动的政策可能容易让公民在食品安全等关键领域受到供应链中断的影响。各国政府可能会被敌对国家挟持,这些国家控制着地缘战略重要领域的网络枢纽(如数字技术,或者是进行国际贸易的自由安全的海上通道)。在保持经济繁荣的情况下,要从以上威胁中保护自身,就必须与志同道合的合作伙伴建立可靠的价值链。印度作为世界上最大的民主国家,能够与德国达成这种亲密的合作伙伴关系。

【印德紧密合作的阻碍】

印德关系之所以尚未发挥其真正潜力,至少有以下三个原因:

首先,尽管中印存在种种差异,各国仍存在将二者相提并论的倾向。即使这两个国家完全不同,但由于都地处亚洲,并同时为企业提供了巨大的市场,这自然而然地吸引了众多西方行为体对中印进行比较,而且它们往往认为印度民主存在缺陷。与印度相比,和中国进行经济合作相对简单。尽管莫迪执政期间印度在提供商业便利性方面有所突破,但与印度进行商业洽谈及业务合作仍比较复杂。

其次,认为印度民主存在缺陷,就进一步认定印度不是值得合作的伙伴,这种观点在德国司空见惯,至少在共同价值观方面如此。

最后,在第二点基础上,德国将贸易和投资作为深化印德关系的主要渠道。然而,这一坚持牺牲了自由主义的宏观价值理念,导致德国(与欧盟)走进了劳工和环境标准的死胡同。以上问题都是可以克服的。

【提升印德关系的措施】

第一,对于亚洲的密切观察者而言,“中印大同(Ch-India)”的理念是存在问题的。在当今时代中国的远大抱负与中印的根本差异中,两国“大同”的观念似乎已经过时。但如果必须对中印进行比较,德国需要提醒自己,与民主国家合作也许会更慢、更混乱,但将更可靠,并可能得到更多回报。

第二,印度民主确实不够完美,但中国更甚。而且,不论是美国还是欧盟成员国,所有民主国家都存在一定的缺陷。近年来,民粹主义在世界各地掀起高潮,一次又一次证明民主治理存在争议,民主水平也有波动起伏,必须不断捍卫、更新和改造。从这个意义上说,印度的民主是丰富多彩的,并始终秉持着对自由价值观(如多元主义和法治)的坚定承诺。

第三,否认印德的共同价值观,转而单纯关注与贸易相关的社会和环境标准,这一观念是短视的。这两个不断自我反省、努力复兴的民主国家如果能够达成一致,那么德国将找到一个合意的、且重视贸易相关标准的商业合作伙伴。促进两个民主国家以各自的方式发展,也将使得其他有价值的目标更容易实现。

要应对民主在全球范围内受到的威权外交威胁,关键在于形成志同道合的全球联盟。拜登政府似乎已经理解了这一逻辑,它也正在主张建立(仍处于萌芽状态的)全球民主峰会。

非西方(南方)国家的阐释也丰富了“自由民主保护伞”的理念。具体而言,德国与印度需要就实际问题制定相关议程。

印太地区是印德可能达成合作的区域之一。长期以来,该地区的重要性对印度而言是毋庸置疑的,德国也认识到了这一点。德国在2020年9月提出了印太方针,并决定在今年派遣一艘护卫舰。这说明德国朝着正确的方向迈出了重要一步。随着德国战略的完善,在印太地区发展背景下保持与印度的流畅沟通是有利可图的。与有关四方安全对话“将像海里的泡沫一样”消失的预测相反,它在这几个月发展强劲,也是值得关注的重要机制。在其他国家对四方安全对话的兴趣日益浓厚之时,德国(或整个欧盟,这取决于欧洲印太战略的演变趋势)也可以考虑加入这一倡议,成为致力于维护该地区稳定、和平和自由的重要力量。

印德两国急于寻求合作的另一个层面可能在基础设施建设领域。印度是少数几个主动拒绝“一带一路”倡议的国家之一。德国和印度可以共同寻求更紧密的欧盟-印度互联互通路线,并通过双方都感兴趣的清洁能源项目来实现这一点。德国国内对于供应链脆弱性(尤其在5G和制药等关键领域)的担忧引发了印度国内的巨大共鸣,这意味着两国拥有极大的合作潜力。

虽然我在上文指出,固守狭义的贸易相关标准会适得其反,但这不应被理解为贸易本身不重要。受中国占据主导地位等多种因素影响,印度一直没有加入区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。如果德国和欧洲不希望印度发展转向国内,与印度达成自由贸易协定(FTA)极其重要。这样的协议将是向印度和该地区其他国家发出的一个重要信号,并可能有助于消除《中欧全面投资协定》引发的信任缺失(区域各行为体乃至美国对中国崛起的担忧)。德国可以在欧洲带头做出这样的努力。

西方民主国家与印度建立富有意义的合作的时机已经成熟。欧盟与拜登政府似乎都已经认识到了这一点,现在轮到德国了。

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】阿伦·普拉卡什:美国需要威慑对手,而不是疏远印太地区的朋友

点击上方“武大边海”直接订阅

美国约翰·保罗·琼斯号驱逐舰

图片来源于德干纪事报

本文作者

阿伦·普拉卡什,Arun Prakash

前印度海军参谋长

文章于4月12日发表在《印度快报》

在这样一个令人忧虑的环境中,美国决策者需要对其在全球范围内不断扩大的航行自由行动的有效性进行仔细评估,以威慑对手而不是疏远朋友。

任何一位浏览美国第七舰队官网的印度访问者都会对以下声明感到迷惑不解:“2021年4月7日,美国海军约翰·保罗·琼斯号驱逐舰在没有得到印度事先同意的情况下,在印度专属经济区内维护了自由航行的权利。”声明还称:“印度要求其它国家海军在其专属经济区内进行军事演习需先征得它的同意,……,这一主张违反国际法,……,通过挑战印度过度的海洋权利主张,此次自由航海行动维护了国际法的地位。”

众所周知,四方安全对话领导人线上会议仅仅过去几周,美印联合海上军事演习也才刚刚结束。在美印关系迅速升温的背景下,这一无谓的公开声明只能被看做是令人惊讶的愚蠢言论。考虑到第七舰队司令部所引用的“国际法”来自于《联合国海洋法公约》(United Nations Convention on the Law of the Sea,以下简称《公约》),美国海军行为的不正当性就更加显而易见了。

印度已经批准了这份在1994年生效的公约,但极为讽刺的是,在168个签署1982年《公约》的国家中,美国因其尚未批准公约而引人关注。联合国秘书处没有责成任何国家监督《公约》的执行,因此,美国在公约的执行问题上如此傲慢地自视为“全球警察”实在是令人迷惑不解。由于“基于规则的海洋秩序”已经成为一个被广泛使用的流行术语,我们有必要研究一下这些规则的出处以及到目前为止美国所扮演的角色。

尽管这听起来有点教条,但必须说,为制定《公约》而进行长达九年的谈判实质上是“富人”(欧洲和北美的海上强国)和“穷人”(正在浮现的第三世界)之间的斗争。这些“穷人”已经开始主张其对海洋范围和权利的合法要求。对旧秩序的第一个重大挑战来自美国,1945年杜鲁门总统单方面宣布美国对该国大陆架上的所有自然资源拥有管辖权。此举引发了激烈争论,由此一些国家开始把它们的主权范围扩大到200海里,而另一些国家则随心所欲的宣布领海界限。

为了使局势恢复稳定,联合国召开海洋法会议。经过漫长的谈判之后,会议终于就形成以下一系列国际海洋法律达成协议:(a)12海里领海;(b)24海里毗连区;(c)新构想的200海里专属经济区。国家对以上区域内的自然资源拥有唯一权利,专属经济区的独特之处在于——它既非公海也非领海。各国普遍都接受了国家管辖范围以外的海底不受任何主权管辖,而是“人类的共同遗产”,这似乎是美国反对《公约》的根源。据报道,里根总统认为这种乌托邦式的概念有利于欠发达国家,从而否定了美国的技术优势。因此,美国参议院拒绝批准《公约》。

《公约》的签字国选择对涉及军事和安全问题的争议保持沉默,同时《公约》也没有规定任何解决争议的途径,这是其重大缺陷。当各国发生海洋权利争端时,诉诸国际海洋法法庭或仲裁庭(Court of Arbitration)是可供选择的办法之一,但许多国家表示更倾向于“基于诚意的谈判”。

在解释规则方面存在重大争议或分歧的领域包括:专属经济区概念对岩礁和岛屿的适用性、外国军舰在领海的无害通过权、在专属经济区进行海军活动以及在领海和专属经济区进行海洋科学研究。印度对以上问题持保留意见,并在批准《公约》时就此作出了某些“声明”。也许,《公约》的签字国是时候召集另一次会议以审视法律条款并解决相关争议了。

与此同时,在中国不断塑造既成事实的情况下,美国海军通过恐吓性的航行自由行动和挑衅性的声明来吓唬马尔代夫或友好的印度似乎毫无意义。中国正在不断发展“反介入/区域拒止能力”(A2AD)以对企图接近的美军构成多层次威慑,从而抵御美国的干预。通过这一方式,中国正在加速实现其对南中国海的控制。2013年,中国开始使用挖泥船在南中国海建设人工岛屿,总面积达3000-4000英亩。今天,三个中国的前哨基地——永暑礁(Fiery Cross)、美济礁(Mischief Reef)、渚碧礁(Subi Reef)都建有机场和港口,并配备了导弹和雷达。2016年,中国不屑地拒绝了争议仲裁庭对其与菲律宾争端的裁决。

到目前为止,无论是奥巴马政府的亚太再平衡战略,还是特朗普政府的印太战略和《亚洲再保证倡议法案》(Asia Reassurance Initiative Act),看起来都没能阻止中国的进取意图和正在实施的大战略。“四方安全对话”也被中国描述为海洋泡沫(sea foam)。但拜登总统召集的四方安全对话第一次领导人峰会似乎为该倡议注入了新的活力。在这样一个令人忧虑的环境中,美国决策者需要对其在全球范围内不断扩大的航行自由行动的有效性进行仔细评估,以威慑对手而不是疏远朋友。

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/us-navy-warship-india-eez-area-freedom-of-navigation-lakshadweet-7269343/

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 刘 迁

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】高·帕塔萨拉蒂:印度不能回避缅甸难民问题

点击上方“武大边海”直接订阅

缅甸军人在街头站岗

图片来源:凤凰网

本文作者

G Parthasarathy 高·帕塔萨拉蒂

印度政策研究中心客座教授

印度前外交官,曾任印度驻缅甸大使

印度驻澳大利亚、巴基斯坦和塞浦路斯高级专员等职。

文章于4月5日发表在《The Hindu Businessline》

拒绝缅甸难民入境不仅会遭到曼尼普尔和米佐拉姆人民的抗议,还将有损印度的国际形象。

尽管缅甸是印度的邻国,两国有着1640公里的陆地边界与跨越孟加拉湾的漫长海上边界,但印度媒体对缅甸的关注相对较少。印缅的陆地和海洋边界都已经完全划定,两国间不存在任何领土问题。

印缅的海洋边界延伸到了泰国,与泰国领海边界形成了一个三国海洋边界交汇点。更重要的是,虔诚的缅甸佛教徒始终对印度的佛教圣地心怀敬畏。前往菩提伽耶(Bodh Gaya)朝圣是绝大多数缅甸人的毕生心愿。缅甸看似和平的国内环境中仍存在着紧张因素,种族多样性让这个国家不断陷入冲突之中。

自独立以来,缅甸军队和约30个装备精良的少数民族民兵之间的长期内战使这个国家四分五裂。而这种持续的内乱也跨越了中缅、印缅和泰缅陆地边界。

自1948年缅甸独立以来,除了短暂的民主治理时期,缅甸一直由占多数的缅族军队统治。该国的民族叛乱已经蔓延到境外,延伸到中国、泰国和印度东北部。缅甸第一位统治者昂山将军(昂山素季的父亲)就是一名军人。缅甸最后一段短暂的民主统治还没有坚持十年,就在2021年2月1日军方拒绝接受全国选举结果,并再次接管政权后结束了。

然而,人们对此次军队接管政权的反对比过去强烈得多。坦克开上了缅甸的城市道路,估计有550名抗议者死于枪伤。也有迹象表明,许多少数民族武装团体将联手以应对与日益加剧的动乱。

中国拒绝干预缅甸的军事统治,并限制少数民族武装组织跨越中缅边境的活动。印度在联合国安理会敦促缅甸恢复文官统治。但因中俄两国的否决,对缅甸军政府采取国际行动的提案势必难以得到国际支持。

在过去的三十年里,印度与缅甸的关系一直在稳步发展。印度承建了孟加拉湾实兑(Sittwe)港等重大项目。这个港口将成为印度内陆的东北部货物过境和出口的门户。印度为数百名来自缅甸各个领域的学生、学者和专家提供了奖学金,并促进了该国IT技术的发展。印度石油天然气公司(ONGC)在缅甸近海的海上天然气勘探也进展顺利。

长期以来,印缅军队关系都十分融洽,印度最近为缅甸提供了一艘潜艇以保障其海上安全。两国军队还在打击跨境分离主义组织方面进行了密切合作。如今,缅甸军队对持不同政见者的暴力镇压已经导致550多人丧生。印度一直在努力寻求就结束暴力达成相关协议,但都无济于事。鉴于中国、俄罗斯和缅甸的大多数东盟邻国反对任何干涉缅甸内政的行为,缅甸国内的冲突似乎短期内难以解决。

印度还面临着包括警察在内的缅甸国民靠近边境的问题,这些难民越境前往米佐拉姆和曼尼普尔等邦寻求庇护。印度内政部犯下了严重错误,他们坚持要求将所有寻求庇护的人都送返边境,而没有意识到这些难民与米佐拉姆和曼尼普尔等邦人民的亲缘关系。

拒绝缅甸难民入境不仅会遭到曼尼普尔和米佐拉姆人民的抗议,还将损害印度的国际形象。缅甸的东盟邻国们在如何处理缅甸局势的问题上存在难以和解的分歧,而中国则坚持认为应该避免任何形式的干预。

只有印度和日本在不断努力,以形成结束暴力的国际政治共识。鉴于缅甸存在长期种族暴力的历史,任何早期解决方案似乎都前景黯淡。但如果印度把寻求庇护的缅甸难民拒之门外,就将破坏自己的国际形象。印度内政部官员需要尽早意识到这一点。

美国和欧洲对这场危机的反应是显而易见的,西方大国本能地倾向于实施强制性的联合国制裁。不出所料,中国、俄罗斯以及印度、日本和缅甸的部分东盟邻国将强烈反对此种举措。

与过去大多数地区危机一样,东盟的效率低下使其缺乏应对危机的有效行动。东盟主席2月1日和3月2日的声明对西方批评人士而言过于软弱。在谴责对和平抗议者使用武力的东盟成员国中,印度尼西亚、马来西亚和新加坡的反响最为强烈。

不过,东盟各成员国的领导人都认为有必要与缅甸将军们进行接触,以制止他们过度使用武力的行为。印尼总统佐科(Joko Widodo)一直是这一方案的主要支持者。总的来说,尽管东盟优柔寡断,它仍然是寻求解决缅甸危机的最佳论坛。印度和日本也会支持该方案,以恢复缅甸的和平与和谐。

https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g-parthasarathy/india-must-not-turn-back-myanmar-refugees/article34246663.ece

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】沙拉特·萨巴瓦尔:为什么印度必须谨慎对待巴基斯坦提出的和平倡议

点击上方“武大边海”直接订阅

图片来源于网络

本文作者

沙拉特·萨巴瓦尔,Sharat Sabharwal

前印度驻巴基斯坦高级专员

文章于4月6日发表在《印度快报》

这种情况下,如果巴基斯坦放弃其对宪法第370条的要求并把资金投入到本国经济发展当中,我们能做的最好的事情就是敞开外交接触的大门,并配合巴基斯坦从地缘安全议程向建设性的经济议程转变。

自巴基斯坦陆军参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦(Qamar Javed Bajwa)提出和平倡议以来,其国内不断有要求和平的声音出现。我们应当如何看待这一状况?

一方面,巴基斯坦的和平倡议并不具有建设性。巴杰瓦所说的每一件事情,包括有必要使巴基斯坦成为地缘经济中心,都只不过是重复巴基斯坦历任当权者的陈词滥调。在我担任驻巴高级专员期间(2009-2013年),巴基斯坦官员就曾多次强调经济安全以及它作为贸易和经济枢纽的重要角色。尽管没有得到预期的成果,印巴贸易议程仍在2011-2012年间取得了重大进展。然而,这些建设性的意见随后就成为了巴基斯坦国家安全模式和印巴关系急剧下滑的牺牲品。如今巴基斯坦再次提出“地缘经济中心”这一概念,可能是因为巴基斯坦经济状况急需改善以及巴政府急于在拜登政府面前展现更积极的形象。巴杰瓦也不是第一个提出和平倡议的陆军参谋长。当年因为巴基斯坦与阿富汗的边境局势紧张,时任陆军参谋长的齐亚·哈克曾向印度发动“魅力攻势”(charm offensive)。后来穆沙拉夫执政时期,印巴两国也曾就克什米尔问题进行过富有成效的讨论。

另一方面,在策略层面上使双边关系变得更加稳定是当前印巴两国的共同需要,而实现这一状态的关键在于最近对2003年停火协议的重申。与印度的对抗很大程度上导致了巴基斯坦常年处于经济困境,尤其是在新冠疫情发生之后,其经济进一步陷入困窘。巴基斯坦政府十分希望被移出金融行动特别工作组灰名单,但遭到了印度的强烈反对。由于巴阿边境的紧张局势以及印度更加关注中印边境的动向,保持印巴边境稳定也符合两国的利益。更重要的是,正如印度陆军第15军(Indian army’s XV Corps)司令所说,实现印巴停火有助于印度军队检查边境的渗透情况,而这一点将反过来帮助我们保持克什米尔地区的和平。

除了上述策略上的必要性以外,印巴和平进程的每件事项都和从前一样模糊且复杂。两国关系的上一次破裂始于2013年,尽管之后签署了新的停火协议,但双边关系没能恢复到破裂之前的水平。印巴两国要想提升双边关系,必须采取更多措施,包括将外交使团恢复到高级专员级别,以及在废除克什米尔特殊地位和放宽旅行限制以后恢复被巴基斯坦中断的双边贸易。巴基斯坦最近决定进口印度的糖和棉花,但这一决定很快就被撤回了。这种情况与巴基斯坦早先的非最惠国待遇(non-MFN)政策(即有选择性的从印度进口商品)是一致的。因此,这一决定的废除并不重要,相反,它表明了两国在此前的和平倡议问题上缺乏共识。更何况,巴方这一进口决定还伴随着要求印度撤回宪法370条修正案这一不现实的要求。

此外,在1997年至2012年期间断断续续举行的综合对话基于这样一个前提,即在贸易和人员往来问题上的进步不应当被看做是解决两国棘手问题的“筹码”。然而,巴基斯坦最近的和平倡议将克什米尔问题置于两国未来接触的核心,它为推动和平进程所提出的最新条件完全适得其反。印度政府在克什米尔问题上采取的任何措施都被视为对巴基斯坦要求的回应,这些措施几乎不可能取得成功。就印度而言,它仍将通过打击恐怖主义以创造有利环境的责任交给巴基斯坦。由于很难发生毁灭性战争,任何解决克什米尔问题的方法都必须是非领土性的。据说,前总理英迪拉·甘地在1972年缔结《西姆拉协定》(Simla agreement)时曾尝试过这样的解决方案,这也是后来与穆沙拉夫政府谈判的基本理念。巴基斯坦当权者愿意接受这样的方案而不寻求干涉印度在其宪法框架下管理克什米尔吗?

最后,印巴能否走向和平还有其它无法预计的因素。印度对巴外交的政治空间非常狭窄,它是否有能力采取那些扩大和平的必要步骤?更重要的是,巴基斯坦军队一直通过维持印度的恶魔形象证明其在国内政治中的首要地位,这已经构成了巴军的既得利益。巴杰瓦将军能否放弃这一利益?他最近表示,如果克什米尔问题不解决,南亚次大陆的和解仍将极易被出于政治动机的好战情绪所影响。

以上所有的考虑都要求我们谨慎回应这份由巴方主动提出的和平倡议。和解的言辞和对巴基斯坦恐怖主义的限制在过去被认为是策略性的和可逆的。现在巴基斯坦不仅需要采取以上措施,还要有更进一步的行动。例如在克什米尔问题上务实工作并采取前瞻性方案而不诉诸恐怖主义、与印度建立正常的最惠国贸易关系、允许印度通过巴基斯坦连接阿富汗和其它地区以及不阻碍南盟的倡议(尤其是关于地区内互联互通的倡议)等。这些措施将标志着巴基斯坦政府态度的战略性转变。当下我们距离实现以上目标还非常遥远。巴基斯坦在进口糖和棉花问题上的转折似乎意味着,那些推动停火与恢复双边关系的温和措施都不太可能成功。这种情况下,如果巴基斯坦放弃其对宪法第370条的要求并把资金投入到本国经济发展当中,我们能做的最好的事情就是敞开外交接触的大门,并配合巴基斯坦从地缘安全议程向建设性的经济议程转变。与此同时,由于过去几年局势极为动荡,我们应该尽可能维持停火并控制两国国内的极端言论,以更好地管理复杂的双边关系。

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-pakistan-relations-border-ceasefire-qamar-javed-bajwa-7260445/

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 刘 迁

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】独立50年后,孟加拉国的地缘政治意义开始凸显

点击上方“武大边海”直接订阅

莫迪与哈西娜会面

图片来源:德干纪事报

本文作者

C. Raja Mohan,拉贾·莫汉

印度著名战略家

新加坡国立大学南亚研究所(ISAS)所长

曾担任观察家基金会杰出研究员

卡内基印度中心主任

南洋理工大学和尼赫鲁大学教授等职

文章于3月25日发表在《外交政策杂志》

孟加拉国认识到,加强孟美、孟日的关系或将减少其对印度或中国的过度依赖,并扩大其选择范围。孟加拉国在地缘政治棋盘上发挥着越来越大的作用,并显露出了外部环境的优势。

孟加拉国从巴基斯坦独立以来,在经济发展和社会转型方面取得了令人瞩目的成就。但人们很少关注孟加拉国经济崛起所带来的深远地缘政治意义,即南亚经济重心东移以及一度因敌意和边界问题而分裂的南亚东部的重新融合。如今,孟加拉国正处于第二次解放的风口浪尖——这将结束其相对孤立的局面,让孟加拉国在南亚乃至其他地区发挥更强大的作用,并帮助其寻求在印太地区海上发展的新可能。

1971年,当孟加拉国从与巴基斯坦的独立战争中走向世界时,几乎没有生存的机会,更不用说蓬勃发展了。几十年来,它一直是世界上最贫穷的国家之一,是饥荒、贫困和疾病的代名词。但过去几年的持续高增长加速了孟加拉国的经济发展。预计到2026年,孟加拉国将退出最不发达国家名单,并可能在2030年跻身全球25大经济体行列。国际发展机构也赞扬了孟加拉国在减少贫困、提高预期寿命、提高识字率和赋予妇女权力方面取得的成功。

然而,各国在承认孟加拉国经济转型的同时,并没有意识到其经济日益增长的地缘政治意义。很长一段时间以来,人们分析南亚地缘政治的焦点一直集中在印度和巴基斯坦身上。印巴学术机构、媒体评论员和智库专注于印巴在克什米尔、核武器、恐怖主义和阿富汗问题等领域的争斗,这将人们的注意力从南亚其他地区移开了。

但即使匆匆一瞥,也可以看出南亚次大陆其他国家的战略重要性都在增强。这其中较小的国家也是印度、中国、日本和美国等主要海洋大国非常感兴趣的目标,如:横跨印度洋中心海上航道的斯里兰卡和马尔代夫、坐落在喜马拉雅山脉的尼泊尔和不丹——它们既是中印间一条长长的警戒线,也是两国地缘政治竞争日益加剧的舞台。

孟加拉国的地缘政治优势不仅在于其人口与经济规模。它的人口数量接近1.7亿,是世界第八大人口大国。散居国外的孟加拉人也在增加,目前约有800万人。除海湾国家的孟加拉人社区外,英语世界的孟加拉国散居人口也在增长。

孟加拉国北部毗邻尼泊尔和不丹,东北部毗邻中国,东南部毗邻缅甸,对这些国家来说,孟加拉国一直是一个有吸引力的合作伙伴。对印度来说,孟加拉国近年来已成为其在南亚次大陆最重要的邻国——双方加强了战略、政治和经济联系。在南亚之外,孟加拉国也为国际维和部队做出了重要贡献。

得益于其在2019年创造了300亿美元出口额的纺织业,孟加拉国已经成为了仅次于中国的第二大成衣生产国,其产品出口到了150多个国家。

孟加拉国在诞生之时就具有重要的地缘政治意义。仅在巴基斯坦以宗教的名义建国25年后,孟加拉国就脱离了巴基斯坦,成为了“一个国家不能依靠宗教和平统一”这一永恒真理的最大证明。尽管伊斯兰教继续在孟加拉国内政中发挥重要作用,但在一系列备受瞩目的恐怖袭击事件后,孟加拉国成功控制了本土的伊斯兰运动。在非西方世界,该国温和的宗教意识形态仍然是一项重要的政治美德。

如果孟加拉国没有取得经济上的成功,其特殊的地理位置和政治特征也不会有多大的意义。为了了解与巴基斯坦和印度相比之下的孟加拉国经济规模,我们需要考虑两个重要事实。

首先,孟加拉国在2019年超过巴基斯坦,成为南亚次大陆第二大经济体,其年度GDP达到了2790亿至3030亿美元。孟加拉国在新冠肺炎疫情期间维持其增长势头之时,巴基斯坦则在努力结束其经济萎靡不振的局面,两者之间的差距可能会继续扩大。

其次,国际货币基金组织(IMF)2020年宣布,孟加拉国的人均GDP将在2020年小幅度超过印度。虽然这一统计数据是印度经济在疫情期间急剧收缩的结果,但它让人们对孟加拉国的经济增长有了一个正确的认识。这也表明孟加拉国不再是南亚次大陆上一个微不足道的国家。

人们普遍认为,印巴竞争使南亚地区的合作与地缘政治意义黯然失色。但是,印度和巴基斯坦停止对话和贸易往来,或是南亚区域合作联盟(SAARC)的功能失调,并不意味着该地区的其他国家就不能继续发展。

随着孟加拉国的经济增速超过巴基斯坦,其国民教育水平也有所提高,曾快速增长的人口数量也得到了控制,南亚经济重心已经开始向东方倾斜。巴基斯坦不愿在经济上与印度接触及南盟的功能失调也加速了经济重心的东移。南亚地区的重心转向了印度、孟加拉国、不丹和尼泊尔之间的次区域经济合作,以及缅甸和泰国的跨区域合作。

1947年南亚次大陆的分裂使如今的巴基斯坦和孟加拉国成为连接南亚内部和毗邻地区的天然桥梁。孟加拉国同时也是南亚次大陆内部连接印度的心脏地带和偏远东北部省份的一座桥梁,这两个地区仅通过印度领土上一条狭窄而脆弱的“鸡颈”走廊连接。在分治后关闭的旧铁路、公路和水路现在也逐渐恢复。

孟加拉国与巴基斯坦利用其地理遗产的不同方式也很有启发意义。巴基斯坦的战略集团倾向于关注其在地缘政治方面的独特位置;孟加拉国则专注于利用其地理优势来促进经济增长。巴基斯坦选择放弃与印度巨大的市场进行经济合作。哪怕对自己不利,巴基斯坦仍坚持认为,印巴贸易往来必须等到克什米尔问题解决后才能进行。另一方面,孟加拉国已经将其与印度的漫长边境变成了经济机遇。与此同时,他在解决与印度有争议的双边问题上也取得了进展。

此前,孟加拉国还对被印度包围而感到不满,因为孟加拉国94%的陆地边界都与印度接壤。过去十年中,在谢赫·哈西娜总理的领导下,孟加拉国已将印孟的紧张关系转变为富有成效的伙伴关系。她与印度历任总理合作,促成了一系列重大协议:合作打击恐怖主义,扩大印度市场准入,解决河流水资源共享和陆地边界争端,并恢复自分治以来中断的跨境交流。在这些问题上取得的进展为双边关系带来了前所未有的深入发展。如今,孟加拉国已不再认为自己是一个“被包围”的国家,而是与印度和南亚其他国家水陆相连。印度和孟加拉国不断深化的合作至少有助于南亚东部地区摆脱分治的负面影响。

当然,并非所有的印孟分歧都被抛在脑后。印度和孟加拉国的国内政治仍考验着两国关系,跨境人口流动和宗教少数群体的权利也加剧了两国的政治焦虑。但日益改善的双边关系使印孟得以从这些紧张局势中脱身,也解放了孟加拉国,使其能够将目光投向南亚以外的地区,特别是在海洋领域。

坐落在孟加拉湾沿岸的孟加拉国,已经开始对海洋事务产生更大的兴趣。孟加拉国在过去十年中推动了印缅海上边界争端的解决。如果孟加拉国择善而行,它可以利用印太地区的快速发展来加强其海上能力。孟加拉湾正在重新崛起,成为中国、印度、日本和美国之间进行大国角逐的焦点,孟加拉国的印太目标必须由此开始。

印度已经在寻求扩大孟加拉国和缅甸的安全合作。中国一边推动云南昆明到孟加拉湾和缅甸皎漂县(Kyaukpyu)的铁路建设,一边派遣海军进军印度洋东北地区的“双管齐下”举措已经警醒了印度。

中孟互为安全合作伙伴,孟加拉国也购买了中国的潜艇和护卫舰,印度希望孟加拉国能够减少对中国军事装备的依赖。尽管印度的经济投资规模无法与中国相匹敌,但它正在积极提高与孟加拉国的商业往来水平。“四方安全对话”的成员国日本也渴望在孟加拉国发展基础设施建设。

就连美国也开始结束传统战略上对孟加拉国的忽视。2020年10月,美国副国务卿比根(Stephen Biegun)罕见地访问了孟加拉国首都达卡。他宣称,美国“将孟加拉国视为印太地区的关键合作伙伴”。随着美国总统拜登将与中国展开“极为激烈的竞争”,“四方安全对话”成员国都会努力争取孟加拉国的支持。

孟加拉国认识到,加强孟美、孟日的关系或将减少其对印度或中国的过度依赖,并扩大其选择范围。与亚洲其他国家不同的是,孟加拉国并未盲目接受中国的“一带一路”倡议,而选择与多个合作伙伴接触。如今,面对中国与“四方安全对话”的海上竞争,孟加拉国可以从两者中获取相同的合作机会。

https://foreignpolicy.com/2021/03/25/bangladesh-independence-anniversary-geopolitics-india-china-pakistan-indo-pacific-quad/

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】美印在国防工业领域的合作

点击上方“武大边海”直接订阅

奥斯汀与辛格会面

图片来源:新浪新闻

本文作者

Chandrajit Banerjee,昌德拉吉·班纳吉

印度工业联合会总干事

曾获温家宝总理颁发“中印友好贡献奖”

文章于3月26日发表在《新印度快报》

奥斯汀的访问恢复了印度工业界与拜登政府的接触。为实现地区和全球的稳定,印度工业联合会期待着进一步挖掘印美伙伴关系的潜力,并促进这一关系的发展。我们不仅希望看到两国不断加深的合作对各自经济的影响,而且热切希望看到这种合作对两国作为世界民主灯塔的影响。

本月,美国国防部长劳埃德·奥斯汀访问印度,这是拜登政府的高级官员第一次访问印度。奥斯汀对印度的访问,证明了拜登-哈里斯政府对美印关系的重视。印美两国防长就地区安全、两军之间的交流以及国防贸易等问题进行了广泛的讨论。这不仅是为了提升美印主要防务伙伴关系,也反映了两国战略利益的汇合。

在印美关系的合作领域中,工业界的参与是一个重要的优先事项,为了发掘美印全面全球战略伙伴关系的全部潜力,两国有必要高度支持国防和高技术领域的双边商业合作。最近几年,美国承认印度为拥有一级战略贸易授权地位(STA-1)的主要防务伙伴,两国签署了一系列授权协议,包括2018年签署的《通讯兼容与安全协议》、2019年签署的《工业安全附件》(Industrial Security Annex)、2020年签署的《地理空间基本交流与合作协议》。这些协议不仅成功地将双边国防贸易总额提升至180亿美元,同时也是“2+2”对话所体现出的深思熟虑和远见卓识。这些讨论直接推动美国将“太平洋司令部”改为“印太司令部”,并促使双方进行越来越多的双边演习,如“马拉巴尔” “红旗” “环太平洋军事演习”(RIMPAC)等。

国防贸易和投资是印美两国后疫情时期经济复苏的关键因素,两国工业合作的规模非常之大。奥斯汀访问结束后,印度工业联合会( Confederation of Indian Industry)确定了私营部门整合和合作的四个关键领域,以深化两国在国防工业领域的合作。

1. 体制机制

双方将扩大包括两国私营部门在内的正式国防对话,此举可以为两国国防和航空航天公司提供定期参与的渠道。如果要实现合作生产和研发,印美两国的私营部门必须有机会建立联系,熟悉对方的系统和流程,并解决阻碍合作的问题。例如,关键和敏感材料的可用性、供应的安全性等,从而快速解决困难并推动双边关系的全面发展。

2. 研究和创新

双方将迅速启动国防贸易和技术倡议(Defence Technology and Trade Initiative)并妥善利用国防创新单位(Defence Innovation Units),同时要扩大它们的适用范围以促进研究和创新领域的工业合作,例如,国防贸易和技术倡议目前主要包括无人机系统(unmanned aerial systems)的开发以及用于飞机维护、火炮和迫击炮系统的虚拟增强混合现实(virtual augmented mixed reality)技术。这些项目的范围应该扩大至网络安全和空间领域,美印在这两个领域拥有技术主导地位。一个专注于国防和航空航天的印美初创企业和创新论坛可被视为这一倡议下的成果。

3. 国防制造

考虑到有竞争力的价格和相对于亚洲及其它地区的战略出口位置,美国公司必须把印度视作下一个国防制造中心。作为这一转变的先锋,美国企业不仅要利用印度的能力和人才,还将从印度采购数十亿美元的制成品。为了与工业相协调,双方需要确定美国技术和专业知识与印度的制造能力可以在哪些关键产品上结合,而且价格还要在印度的承受范围内。美国和印度有机会在诸多领域进行更密切的合作。例如,整合技术、促进中小企业参与以及在标准方面提供支持和培训以建设更具弹性和可依赖的全球国防供应链。

4. 关键投资领域

从印度的角度看,为了提供工业制造领域的售后服务,需要在航空航天和国防部门的维护(maintenance)和检修(overhaul)领域进行投资,尤其是在小型武器、弹药以及无人航空器(unmanned aerial vehicles)等方面。

印度的国防预算排名世界第五,其国内国防产品总价值接近120亿美元,随着2020年国防生产和出口促进政策(Defence Production and Export Promotion Policy)的实施以及美国的持续投资,印度工业有望在2024年前将其国防产品和服务总价值提升至250亿美元。

奥斯汀的访问恢复了印度工业界与拜登政府的接触。为实现地区和全球的稳定,印度工业联合会期待着进一步挖掘印美伙伴关系的潜力,并促进这一关系的发展。我们不仅希望看到两国不断加深的合作对各自经济的影响,而且热切希望看到这种合作对两国作为世界民主灯塔的影响。

https://www.newindianexpress.com/opinions/2021/mar/26/indo-us-defence-cooperation-the-industry-agenda-2281681.html

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 刘 迁

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】“竹帘”不可能成为“铁幕”:中美寻求新平衡

点击上方“武大边海”直接订阅

杰拉德·阿劳(Gérard Araud)

本文作者

杰拉德·阿劳(Gérard Araud)

1953年2月20日生于马赛

2014年至2019年4月

先后担任法国驻联合国代表和法国驻美大使

原文在法国时间3月28日7时首发于法国《观点周刊》官网

欧洲急需在诡谲多变的中美竞争格局中表明立场,这关乎切身利益。当然美国会谋求欧洲的支持,而一部分欧洲人也会以价值观相同和所谓的“中国威胁”呼应美国。但我们的考量逻辑既不能不偏不倚也不能完全一边倒。

中美阿拉斯加会谈似乎并没有看起来那样僵持。两个超级大国都在寻求新的平衡。

美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文于3月19日在阿拉斯加的安克雷奇与中国外交部长王毅和国务委员杨洁篪举行会晤。这是自拜登上任以来中美第一次高级别官员会晤,因此外界普遍认为此次会晤将决定中美两个世界大国之间未来的关系走向。

此次会晤背景并不和谐。实际上,新任美国政府已经宣布要继承特朗普对中国进口商品征收惩罚性关税的做法。此外,尽管拜登没有像特朗普直接把新冠病毒称作“中国病毒”那般激进,但拜登刚一上台就立即宣称中国是需要保持警惕和遏制的战略竞争对手。同时美国还在新疆和香港的人权问题上频频做文章乃至制裁了一些中国官员。最后值得注意的是,布林肯和沙利文在安克雷奇会议之前还到访日韩,这标志着美国在逐步统一与该地区主要盟国的对华立场并逐步形成反华同盟。

因此中美在阿拉斯加可谓是针锋相对。他们火力全开,甚至在新闻记者面前也毫不掩饰此间交锋。你来我往间不可谓不激烈,因为布林肯必须向美国公众证明,拜登不像共和党人所说的那样软弱,在对华关系上继承了特朗普的强硬态度,而杨洁篪也不甘心在国际记者的镜头面前吃亏。由此,中方的表态充分证明,中国在谋求一种与美国的平等关系。但要认识到,并非所有美国人都能接受这一点,尽管他们必须要逐步适应这种现实。

记者们离开后的安克雷奇会议发生的事情也很值得玩味。值得肯定的是,在这三轮总时长八小时的会谈中,中美双方进行了“认真直接而又有实质价值”的对话。随着美国加强与盟友们的关系、中国实力不断上升,二者间的实力对比和相处模式一定会有大的变化,但这终究不会发展成新冷战。竹帘不会也不可能成为铁幕。诚然,一方面两国间的经贸关系持续紧张僵持;另一方面,大多数亚洲国家不希望被迫站队。因此,当下局势极为复杂,对于美国人而言,对华战略必须在强硬遏制和外交对话间找到某种平衡。

此外,人权问题也对民主国家的战略思路提出了挑战,这使得我们不能对新疆及香港局势作壁上观,但毫无疑问,这样一来对华关系就会极为紧张。从经济、财政和战略的重要性看,美国不能靠着人权这种影响力微小的要素而全盘抹杀中美关系。

因此在未来几个月内,中美间将会围绕外交展开多场交锋。对此我们并不需要特别警惕因为中美间的博弈本质是两国在新的实力对比的基础上建立起来的权力平衡。中国稳扎稳打,美国也不肯过分妥协,这自古以来便是外交工作的目的所在。中美两国都无意让彼此的竞争进一步激化敌对化。众所周知,中国在财政、社会问题和人口老龄化方面有明显短板,未来中国或将在这几个问题上遭遇重大挑战,正如同冷战时期的美苏格局一样。

欧洲急需在诡谲多变的中美竞争格局中表明立场,这关乎切身利益。当然美国会谋求欧洲的支持,而一部分欧洲人也会以价值观相同和所谓的“中国威胁”呼应美国。但我们的考量逻辑既不能不偏不倚也不能完全一边倒。显然相比于美国,我们与中国更亲近些。尽管美欧价值观和战略利益有诸多融合,但并不代表二者立场完全一致。欧洲需要与美国建立一种平衡的伙伴关系,既不能唯他马首是瞻也不能事不关己高高挂起。

3月28日报道

https://www.lepoint.fr/monde/gerard-araud-la-guerre-chine-etats-unis-n-aura-pas-lieu-28-03-2021-2419697_24.php

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 孙小涵

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】印巴持久和平的一小步

点击上方“武大边海”直接订阅

印度与巴基斯坦边境升旗仪式

图片来源于网络

本文作者

Khurshid Kasuri,胡尔希德·卡苏里

2002年11月至2007年11月担任巴基斯坦外交部长

Neither A Hawk Nor A Dove 一书作者

Radha Kumar,拉达·库玛尔

曾担任德里政策小组总干事

(director-general of the Delhi Policy Group)

印度政府任命的查谟和克什米尔对话者(interlocutor)

著有《战争天堂:克什米尔政治史》(Paradise at War: A Political History of Kashmir)一书

文章于3月24日发表在《印度快报》

印巴两国已经打开了一扇小小的机会之窗,两国政府都需要国内公众和国际伙伴的鼓励,从而将窗口变成真正的机遇。

2019年8月,印度宣布取消查谟和克什米尔的特殊地位并将该地区封锁,印巴关系随之跌入谷底。自此以后,双方在实控线附近发生了近7000次交火,两国政府也在国际场合相互进行攻击。2021年2月,印巴两国签订了新的停火协议,该协议受到了一定程度的欢迎,但也遭到了大量的质疑。印巴两国大部分的分析人士都将该协议看做是追求短期利益的战术行为——印度借此在与中国谈判时稳定其西部边境;巴基斯坦则可以在其与阿富汗政府谈判获得积极进展的情况下,稳定东部边境。

即使是纯粹的战术行动,该协议也必须受到欢迎,特别是在双方都认为该协议有利于自身利益的情况下。况且,依我们看,在缔造和平方面没有纯粹的战术行动,更经常的情况是,最初的一小步行动会产生一连串的进展,为实现持久和平的最终措施奠定基础。印巴两国已经开始采取措施为双边关系破冰,两国政府同意在南盟框架内采取行动促进医疗卫生领域的合作。另外,有消息指出,今年将有巴基斯坦板球运动员前往印度参加比赛,两国政府也正在恢复关于宗教朝圣的谈判。

尽管协议可能只是跨出了一小步,但很难想象除此以外,两国还能做什么。印巴两国相互间的敌意在过去五年里成倍增加,这需要大量的时间和毅力予以克服。过去的经验表明,即使是在敌意相对较低的环境中,印巴两国领导人提出的长远倡议也会遭到失败,因为公开表示的不信任为破坏者提供了介入的机会。

为印巴和谈进程所做出的最持久的努力发生在1998-2007年,瓦杰帕伊总理在当时率先提出了有关印巴和平的倡议。在最初的五年多时间里面,这一进程历经坎坷,由于在巴基斯坦军事政变和卡吉尔战争后仍坚持倡议,瓦杰帕伊总理在国内饱受指责。穆沙拉夫总统在其国内也经历了类似的攻击,因为右翼的批评者认为向印度寻求和平是软弱的表现(有人多次企图杀害他)。然而,两位领导人都坚持自己的主张,最终两国在2003年达成停火协议并于2004年发表伊斯兰堡联合声明,这直接推动了印巴两国的和平友好进程,并减少了克什米尔地区的暴力事件。

2003-2007年,在曼·辛格总理和穆沙拉夫总统领导下,印巴和平进友好进程开展迅速。两国开启了里程碑式的建立信任措施(CBMs)的进程,例如在巴控克什米尔和印控克什米尔之间建立贸易和旅游通道,签订了一项为克什米尔冲突提供最终解决方案的框架协议等。十分荣幸地是,我们两人分别以官方和学者的身份参与了这一进程。在接下来的数年里,尽管在框架协议方面没有取得任何进展,但建立信任措施的范围得到了扩大。然而,在过去七年中,随着印巴冲突升级,建立信任措施也被叫停了。

尽管印巴领导人有明显的政治谈判迹象(两国军队代表“同意解决彼此的核心关切”,这句话曾出现在印巴总理的声明中),两国政府非常明智的把停火主导权交给了军队。巴基斯坦总理伊姆兰·汗和陆军参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦都重申了他们对和平友好进程的兴趣,这表明巴基斯坦文官政府和军队之间有着良好协作,可以彼此配合。而在印度,让军队牵头与巴基斯坦的和平进程可以帮助莫迪政府保全颜面。值得注意的是,在印度正在进行的竞选活动中,巴基斯坦并没有像以前一样成为被攻击的对象。

如果说近期两国的举动开启了两国的和平进友好程就太夸张了。然而,这些小措施的确开启了机会之窗。通过将外交关系恢复到大使级、恢复贸易和允许宗教朝圣等缓和行为,机会之窗可能得到进一步的扩大。为了抓住这一机遇,两国领导人可能不得不做出一些对他们而言十分艰难的决定——印度要恢复查谟和克什米尔地区的人权,这种做法不会危害印度的安全;巴基斯坦必须遵守2004年联合声明中的承诺,即“不允许巴基斯坦控制下的任何领土以任何方式被用来支持恐怖主义”。

在这一情况下,如果公众支持和平友好进程,两国政府都将从中受益。我们合作撰写的这篇文章也是向这一方向迈出的一小步。印巴两国媒体很少理解这一事实,即只有通过持续不断的推动,有效的和平进程才能最终取得成功。印巴两国在2003-2007年的和平友好进程中成果丰硕的重要原因之一,就在于当时存在大量持积极态度的国际、国内舆论。尽管印度过度怀疑国际社会对印巴和平友好进程的支持,巴基斯坦有时也过度渴望国际社会的参与,但我们这些参与过印巴和平友好进程的人认识到“美国通过提供便利为和平进程作出了重大贡献”。

理想的情况是,印巴两国应该重启2007年中止的和平谈判,该谈判所达成的框架草案不仅考虑了查谟和克什米尔人民的愿望,也考虑到了印巴两国的需求,是一份双赢的方案。该方案意味着这个前君主国的所有地区实现实质性的非军事化,并确保其人民享有可持续解决方案所必需的权利、自由和自治。

虽然这一框架草案已经不再符合今天的现实,但历史已经证明,每一项持久的和平协议都需要经年累月的筹划,在成为最终解决方案之前,草案可能被否定无数次。印巴两国已经打开了一扇小小的机会之窗,两国政府都需要国内公众和国际伙伴的鼓励,从而将窗口变成真正的机遇。

3月24日报道https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-pakistan-relation-loc-ceasefire-indo-pak-peace-7241954/

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 刘 迁

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】美中安克雷奇对话是一场赤裸裸的表演

点击上方“武大边海”直接订阅

中美“2+2”高层战略对话

图片来源:凤凰网

本文作者

Gautam Chikermane

印度观察家研究基金会副主席

研究领域是国际与印度经济政策

著有《印度2030:一个古老国家的崛起》

(India 2030: The Rise of a Rajasic Nation)

文章于3月19日发表在《印度观察家基金会》

在这场公开的口水战中,美国和中国都没有多少回旋余地——双方都需要展示其实力。但这只是美中剧目表演的第一幕,也是唯一公开的部分。

美国总统拜登上任后的第一次美中接触,在阿拉斯加安克雷奇举行的美中会晤凸显了三个问题。此次会晤不仅体现了两个国家试图影响未来多极世界新秩序的理想,也朝权力均衡迈出了新的一步——一方寻求更多利益,一方试图减少损失;一方想要巩固成果,一方旨在“收复失地”。美中会晤甚至将影响全球国际关系,欧盟、东盟和印度必须在贸易、投资、民主价值观乃至人权等一系列问题上重新考量其共同利益。

首先,这些有抱负的大国都已经不再伪装。尽管中国外交逐渐强势,但会晤中美国国务卿布林肯“获得了第一次交锋的胜利”。布林肯提出了以规则为基础的国际秩序,称:“如果国际秩序不以规则为基础,全球将成为一个强权制造正义、赢者通吃的世界。这对所有人而言都意味着一种更加暴力且不稳定的国际秩序。”布林肯进一步描绘了美中关系的轮廓,即:“在应该竞争的领域进行竞争,在可以合作的领域采取合作,在必须对抗的领域选择对抗。此次讨论可能涉及以上所有问题。”

中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪来到阿拉斯加,遇到了布林肯这个霸凌者。杨洁篪转守为攻,像此前中俄所做的那样公开叫停美国。杨洁篪说:“我们不主张动武侵略,不主张通过各种手段推翻别国政权,不主张屠杀别国人民,因为所有这些都只会造成世界的动荡和不稳定。”他还指出:“归根结底,这些行为都不会让美国变得更好。”并驳斥美国主张的是“所谓的”以规则为基础的国际秩序。

其次,不管是美国还是中国,都不惧于越过彼此的红线。布林肯对新疆、香港和台湾问题提出了“美国关切”,还谈到了“对我们盟友的经济胁迫”——暗指中国在欧洲的经济行为以及“对美国的网络攻击”。考虑到中国坚持的不干涉内政原则,布林肯先发制人称这些事件都不是“内部事务”。

杨洁篪对此早有准备。面对布林肯的指控,杨洁篪指出美国一直试图说服一些国家攻击中国。他说:“我们希望美国能在人权方面做得更好”,“美国在人权方面面临的挑战是根深蒂固的,像‘黑人的命也是命’(Black Lives Matter)这种活动并不是在过去的四年里才出现的”。

第三,撇开面对面的言辞不谈,美中都在寻求修复两国之间断裂的桥梁,唇枪舌剑的背后隐藏着共同利益。杨两次重复了“双赢”论调,这一表述实际上意味着中国取得了两次胜利。他说:“合作对双方都有利。”布林肯也放低姿态称:“[在安克雷奇会晤上]我们有机会从根本上解释我们的原则、优先事项与长期战略。”

关键在于,这次会议上的针锋相对不过是一次定性的演习。尽管美中仍互为对手,尽管两国分别处于意识形态光谱的两个极端,尽管他们都想按照各自的理想塑造世界新秩序,双方还是共同认识到了美中需要合作。在这种情况下,无论制度是否完善,美国作为一个民主国家都在谈判中处于弱势。美国的大量选民拥有自由表达观点的权力,公民社会和媒体正通过数字平台产生巨大影响,甚至会攻击拜登政府。

在美中会晤上,中国试图建立一种新的说法,可能会被“左倾媒体”视为民主观念。杨洁篪说,“我们的价值观与人类的共同价值观是一样的,就是:和平、发展、公平、正义、自由和民主。美国有它的风格——美国式的民主,而中国有中国式的民主。”这就像其“铁哥们”巴基斯坦向印度发射寻求和平的导弹一样可信。

同样,中国寻求放弃冷战思维与零和博弈方式的言辞是合理的,但其行动恰恰相反。杨洁篪指出:“中国的人均GDP只有美国的五分之一,但我们已经成功地结束了中国人民的绝对贫困。”这其实是中国希望得到美国的尊重,但他们却不愿尊重有着类似国情的印度。

美国所称的以规则为基础的国际秩序,通常都会得到贯彻。布林肯辩护说,美国的民主是对一个更完美的联邦的不懈追求:“从定义上讲,这种追求承认我们的不完美,承认我们会犯错也会后退。但我们在整个历史上所做的就是公开、透明地面对这些挑战,而不是试图忽视它们、假装它们不存在,也不是试图掩盖它们。”某些过去可能已经从中国的记忆中抹去的事情,其他国家却会将它们重新提起。

在这场公开的口水战中,美国和中国都没有多少回旋余地——双方都需要展示其实力。但这只是美中剧目表演的第一幕,也是唯一公开的部分。第二幕是关起门来的,那才是真正的谈判。美中谈判的高潮需要很长时间才能到来,这将是重置地缘政治的开始,双方都将互相妥协。目前,这项工作仍在进行之中。

3月19日报道

https://www.orfonline.org/expert-speak/us-china-anchorage-teeth-baring-showmanship

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【专家评论】四国峰会对印度战略自主的重要性

点击上方“武大边海”直接订阅

印美日澳四方领导人首次峰会现场

图片来源:德干纪事报

本文作者

C. Raja Mohan,拉贾·莫汉

印度著名战略家

新加坡国立大学南亚研究所(ISAS)所长

曾担任观察家基金会杰出研究员、

卡内基印度中心主任、

南洋理工大学和尼赫鲁大学教授等职

文章于3月16日首次发表在《印度快报》纸质版

题为《四方对话与战略更新》

如今,中国是印度面临的最大挑战,而美国正日益成为印度应对这一威胁的重要伙伴。印度加入四国峰会正是对这一地缘政治现实的回应。

上周,以对世界事务发表争议性评论而闻名的中国媒体《环球时报》发表了一篇文章,探寻历史性的四国峰会举行对印度战略自主的象征——金砖国家集团(BRICS)的影响。

在金砖国家集团中,印度与中国、俄罗斯、巴西和南非共同合作。《环球时报》认为,印度既参加金砖国家峰会,又加入由美、印、日、澳组成的四国峰会,这存在一定的矛盾之处,让印度成为了金砖国家集团中的“负面资产”(negative asset)。《环球时报》指出,“近年来印度在向以美国为首的四方对话靠拢的过程中”,疏远了“印中、印俄关系”,并阻碍了“金砖国家与上海合作组织”的发展。而上合组织是中俄在2001年共同创立的欧亚地区论坛。

许多人认为,印度政策多年来在金砖国家集团与四方对话之间的摇摆,反映了印度在东方与西方、欧亚大陆与印太地区之间的战略混乱。但《环球时报》从印度的行为中看到了另一种战略模式。从中国的角度而言,印度在恐怖主义等问题上利用了金砖国家集团,并获得了参与中亚地区合作的机会。与此同时,中国认为印度加入并推进四方对话发展是在制衡甚至“敲诈”中国。印度的部分现实主义者可能会认为这是来自中国“超现实主义者(hyper-realists)”的赞扬。

《环球时报》警告称,如果印度继续向美国靠拢,印度“终将失去其战略自主权”,成为美国“对付中国的打手”。然而,如果按照文中提及的现实政治逻辑分析,印度向美国靠拢正源于其对战略自主的追求。

这里的关键问题在于如何理解印度的战略自主。战略自主是自冷战结束以来印度外交政策的指导框架。为了维持印度的生存空间,20世纪90年代初的战略自主指的是对抗苏联解体后的强大美国力量。然而,意识形态上的因循守旧使得印度外交决策者难以发觉三十年来印度外部环境的根本变化。为什么印度会在冷战后强调针对美国的战略自主?在过去三十年中,印度又为何会将矛头转向中国?当时,美国总统比尔·克林顿在第一任期(1993-1997)内质疑查谟-克什米尔加入印度的合法性,并坚持认为美国外交政策主要目标的一部分在于阻碍印度的核计划与导弹计划。克林顿认为,一旦巴基斯坦在克什米尔地区煽动叛乱,查谟-克什米尔将成为世界上最危险的、核战争一触即发的地区。

三十年来,在克林顿的继任者小布什、奥巴马与特朗普的领导下,美国已经放弃了对克什米尔问题进行调解的想法,并加深了美印间经济、政治合作,美国逐渐成为了印度最重要的战略伙伴。

相比之下,如今印度面临的最大挑战变成了正在崛起的中国,而美国正日益成为印度应对中国的重要伙伴。首先,随着中国军事实力的增强,中国军队在边境争议中表现得更加自信。面对紧张的边界局势,美国及其亚洲盟友对印度的支持显得尤为宝贵。其次,中国在联合国安理会上提出了克什米尔问题。相较中方的含糊态度,美国则站在了印度这一边。第三,美国在跨境恐怖主义问题上向巴基斯坦施加了压力,中国却支持巴方的做法。第四,美国为印度融入全球核秩序提供了便利,而中国阻止印度加入核供应国集团。第五,美国支持印度成为联合国安理会常任理事国,而中国反对。第六,印度认为中印贸易不利于印度制造业发展,提出实现经济多元化,不再依赖中国。这一目标得到了四国合作伙伴的认同。第七,印度认为“一带一路”倡议损害了印度领土主权及其地区主导地位,正在与四国集团的合作伙伴一同寻求“一带一路”的替代方案。最后,印度认为中国在南亚与印度洋日益上升的军事存在对印度不利,并期待与美国合作打破周边地区的不平衡力量。

印度热衷于实现四方对话的发展,是为了防止中国成为“主导亚洲的单极力量”,这并不意味着印度将退出金砖国家峰会。印度将在战略与外交层面持续重视金砖国家峰会这样的论坛,毕竟在中印双边关系紧张的时刻,该峰会为两国提供了有效的沟通渠道。金砖国家集团还关乎印度与俄罗斯、巴西和南非的长期伙伴关系。印度也重视与上海合作组织内中亚国家的关系。

当中印关系中的分歧缓和时,金砖国家峰会终会成为一个富有成效的论坛。但四方对话合作正在发展阶段,未来还可能出现各种问题。正如《环球时报》所言,与金砖国家相比,印度将更加重视其在四国峰会中的作用。

分析人士都在为四国峰会发表了联合声明而感到振奋。此前,四方对话成员国都是在每次磋商结束后分别发布各自的新闻稿。但人们很容易高估联合声明的价值,归根结底,各方利益的趋同更为重要。例如,金砖国家宣言中的每一个字眼都无法掩盖中印之间日益尖锐的矛盾,而哪怕四方对话此前没有发表联合声明,其成员国间不断增长的战略一致性也极为突出。

四国峰会的联合声明与情况说明共增加了约1600字,四国领导人为了加强各方对新议程的理解,还在华盛顿邮报上发表了一篇800字的简短评论文章。这800字带来的影响可能比2020年11月金砖国家峰会联合声明中的11600字都要大得多。

原文链接

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/quad-summit-india-china-relations-brics-nations-7229861/

本文观点不代表本公众号观点

若需转载请注明出处

END

编译 | 侯 盈

校对 | 万 佳

排版 | 巴春颖

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】中欧投资协定的缘起、意义和未来展望

点击上方“武大边海”直接订阅

中欧投资协定谈判进展顺利

图片来源:百度百科

本文作者

魏 伟

华中师范大学经济与工商管理学院副教授,硕士生导师

张欣欣

华中师范大学经济与工商管理学院研究生

赵 丽

华中师范大学经济与工商管理学院研究生

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第1期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

2020年12月30日,中国和欧盟如期完成中欧全面投资协定谈判(以下简称“中欧投资协定”),中欧两大市场、两大文明未来必将更紧密地联系在一起。下文对中欧投资协定谈判的背景和历程进行梳理和回顾,探寻协定背后的博弈和诉求,从不同维度评估本协定的积极意义,并对协定签署的前景进行展望,提出进一步加强中欧投资合作的对策建议。

一、中欧投资协定的缘起和谈判历程

(一)协定谈判背景

1.中欧双边投资水平低

中欧贸易近年呈良好发展态势,但双边投资水平较低,与双方贸易量和经济体量极不对等。虽然中国已陆续和欧盟26个成员国签订了25个双边投资协定,但在涵盖范围、合作深度上有许多不足且较为分散,现有诸多协定并未有效提升双边投资水平。

2.双方均存在经济发展的需求

对中国而言,引入更多欧洲的先进技术、标准和管理经验,可以成为中国调结构、促转型的催化剂。对欧盟而言,中国作为拥有巨大国内市场和大量资本的世界第二大经济体,加强与中国在投资领域的合作能够为欧盟逆转经济颓势提供新引擎。

3. 以WTO为代表的多边体系受挫

随着多边贸易规则创新减慢、多边贸易谈判停滞、争端解决机构屡遭危机等问题的出现,WTO功能遭受压缩,难以满足成员国的利益诉求。中欧双方正是在此背景下,适时启动中欧投资协定谈判,以推动投资便利化和自由化,强化双边经贸合作。

(二)协定谈判历程

1.谈判历程

2013年11月,中欧双方在第十六次中国-欧盟峰会上宣布启动中欧投资协定谈判。2014年1月,双方在北京进行首轮谈判,于2015年11月第8轮谈判中取得重大阶段性成果,在协定议题范围问题上取得进展,并就制作合并文本做出安排。此后保持每年3—5次的谈判频率,在2018年7月谈判双方交换了市场准入清单出价,标志着中欧投资协定谈判进入新阶段。2020年,中欧双方克服疫情影响,在对文本和清单剩余问题进行磋商后,最终于 2020年12月30日宣布如期完成谈判。

2.谈判的阻碍因素

从中欧内部来看,市场准入和公平竞争一直是历次谈判的焦点和难点。首先,中国对于外资进入部分行业有较严格的限制,欧盟近年来也加强了对国外投资的审查工作。其次,中国国有企业在市场准入、融资便利等方面一直占据优势地位,而欧盟要求中国给予国有企业的政策必须透明,并建立公平竞争的市场环境。从外部看,美国的背后施压也一定程度上阻碍了谈判进程。

3.谈判的促成因素

第一,中国期待与欧盟携手共创合作共赢新局面。加强与欧盟经济利益的绑定是化解美国贸易围堵、分化欧美构建“制华同盟”的重要抓手。虽然双方在投资协定谈判上存在一定分歧,但中国仍从全局、战略角度审视中欧投资协定,在具体细节上做出一定让步。

第二,欧盟与美国经贸合作出现倒退,希望搭乘中国发展快车。特朗普执政以来,欧盟与美国经贸关系乃至战略关系产生裂痕,比如欧盟与美国近年来屡次陷入数字税纠纷。同时在中美贸易摩擦愈演愈烈的背景下,欧盟看到了进一步进军中国市场的机遇。

第三,RCEP协议签订激发欧盟危机感。2020年11月15日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的正式签署让欧盟产生严重危机感,尤其是日本的汽车零部件可借此更易进入中国市场,对欧盟特别是德国汽车产业对华出口产生冲击。

第四,美国权力交接的过渡期降低谈判干扰。中欧投资协定谈判进程屡次受到美国政府干扰,欧盟希望摆脱美国阻挠,与中国建立更为稳定的经贸合作关系,双方抓住美国权力交接的空窗期,加紧完成中欧投资协定谈判。

第五,欧盟需要对冲英国脱欧影响。英国脱欧对欧盟整体实力产生较大的影响,欧盟迫切需要与其他国家深化经贸合作关系以对冲英国脱欧所带来的负面影响。

第六,新冠肺炎疫情见证中国经济韧性。2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延,重创世界经济,而中国抗疫成功率先复产复工,成为全球唯一实现经济正增长的经济体。欧盟审时度势,认识到与中国深化经贸关系的重要性。

二、中欧投资协定的主要内容

(一)市场准入承诺

采取准入前国民待遇加负面清单模式扩大市场开放程度。在欧洲层面,欧盟将在更大程度上开放服务业和制造业行业,一些较为敏感的能源、农业、渔业、采矿业以及公共服务等领域也有望开放。在中国层面,中国首次在所有行业中,以负面清单形式做出开放承诺,将大幅度取消制造业的外商投资限制,使中国市场的对外开放水平与欧盟市场的对外开放水平整体持平。

(二)公平竞争规则

立足于营造法制化的竞争环境,双方就国企补贴透明度、技术转让、标准制定、行政执法、金融监管等与企业运营密切相关的议题达成共识。在国有企业方面,中欧投资协定要求国有企业根据商业规范行事,在购买和销售商品或服务时不得歧视。在强制技术转让方面,也制定了非常明确的规则。通过对服务部门的补贴施加透明度义务,以补充现行多边规则中对透明度要求的重要空白部分。

(三)可持续发展

双方就可持续发展达成共识,承诺不以降低劳工和环境保护标准吸引投资。双方承诺执行包括《联合国气候变化框架公约》、《巴黎气候协定》在内的多边环境协定。执行已批准的劳工组织公约,努力争取批准尚未批准的国际劳工组织基本公约,并承诺继续努力争取批准国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约。

(四)争端解决机制

建立一个有效、透明的争端解决机制,以避免和解决双方之间的争端。协定将规定解决争端的执法实体以及争端解决依据的法律等,以解决投资领域的两类主要争端:一是缔约双方针对双边投资协定中条款的解释与适用而产生的争议,二是投资者与东道国直接的投资争端。

三、中欧投资协定的意义

(一)加强中欧投资合作,实现“贸易”+“投资”双轮驱动

中国和欧盟统一的投资协定的达成,使双方拥有了一个平衡、高水平且互利共赢的投资合作框架体系,必将极大促进中欧间双向投资的增长,并通过双向投资进一步带动双边贸易额的提升,从而形成“贸易”+“投资”双轮驱动的经贸发展新模式,为双方合作深入发展提供更加充沛的动力源。

(二)契合中国经济发展战略的需要

谈判如期完成表明中国要构建的“双循环”绝不是“闭循环”,而是要在更大开放基础上推进统筹国内国际两个市场,具有积极象征意义。协定将为中国企业收购欧洲优质资产以及欧盟资本进入中国市场提供更多机遇,为我国带来更先进的技术和经验。同时协定将推进国内相关领域改革,改善国内营商环境。协定也将吸引更多欧盟国家加入到“一带一路”倡议,促使我国加快形成陆海内外联动、东西双向互济的对外开放新格局。

(三)有助于欧盟经济增长和实现“战略自主”

欧盟一直存在内部发展不平衡、一体化收益分配不均衡等问题,亟需寻找新的经济增长点,在全球主要经济体中都深受新冠疫情影响而陷入负增长的情况下,作为唯一实现经济正增长的中国,则成为最佳选择对象。协定也有助于增强欧盟内部的团结,自二战以来美国一直在欧洲事务中扮演着重要角色并施加各种影响,此次欧盟不顾美国警告先与中国敲定投资协定,显示欧盟一体化程度和战略自主意识的进一步提升,将助力欧洲实现“战略自主”。

(四)促进世界经济格局多极化,推动全球化健康持续发展

中欧投资协定进一步强化中国、欧盟在世界经济格局中的地位,使得中美欧“大三角”关系走向平衡,有利于形成多极化世界经济格局。协定具有很强的示范效应,表明不同经济体制、不同意识形态、不同发展阶段并不天然构成双方开展深入合作的障碍,在充分考虑双方述求、进行适当妥协的前提下,可以达成更具深度与广度的经贸合作安排,有助于全球化持续发展。

四、未来展望和深化中欧投资合作

的政策建议

(一)中欧投资协定的未来展望

第一,中欧投资协定的最终签署生效存在不确定性因素。一方面,美国对中欧投资协定一直持负面态度,美国有可能继续向欧盟施压。另一方面,协定的最终生效需要双方立法机构批准,一部分欧盟议会议员可能就协定中的部分内容表达反对意见。

第二,中欧投资协定的落地为今后达成为中欧自贸区协定提供可能。欧盟对缔结双边自贸协定一直持保守态度,而此次中欧投资协定的内容涵盖了市场准入、公平竞争、可持续发展和争端解决等同样涉及贸易领域的多方面议题,为今后双方商签自贸区协定提供了可行路径。

第三,应注意该协定生效后对我国经济社会可能造成的冲击。一方面,中国此次承诺开放的领域较以往双边投资协定更广,特别是大量外商投资企业进入服务业可能对我国服务业产业安全造成威胁。另一方面,欧盟将在中高端制造业领域对我国企业形成更大压力,如何在激烈竞争中实现我国制造业的转型升级是一个值得思考的问题。

(二)推动中欧深化投资合作的政策建议

第一,加强中欧企业间的合作。推动中国企业与欧盟企业在高端制造业以及新型领域的交流合作,不仅可以实现中国与欧盟的优势互补,巩固既有中欧经贸合作的成果,还有利于中国产业结构以及经济结构的转型升级。

第二,推动“一带一路”倡议对接中欧投资协定。中欧投资协定带来的投资便利化对“一带一路”建设的顺利推进具有重要的战略意义。推动“一带一路”倡议与中欧投资协定有效对接,将为双方在“一带一路”沿线国家开展产业合作提供更加便利的条件,创造更为丰富的机会。

第三,加大对协定的宣传,助力企业走出去。中欧投资协定为中国企业海外投资创造良好且稳定的制度环境,在中欧投资协定生效后,政府应通过新闻媒体、官方网站以及培训会等方式及时向企业解读该协定的条款,为企业提供法律帮助,扩大我国企业走出去的步伐。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

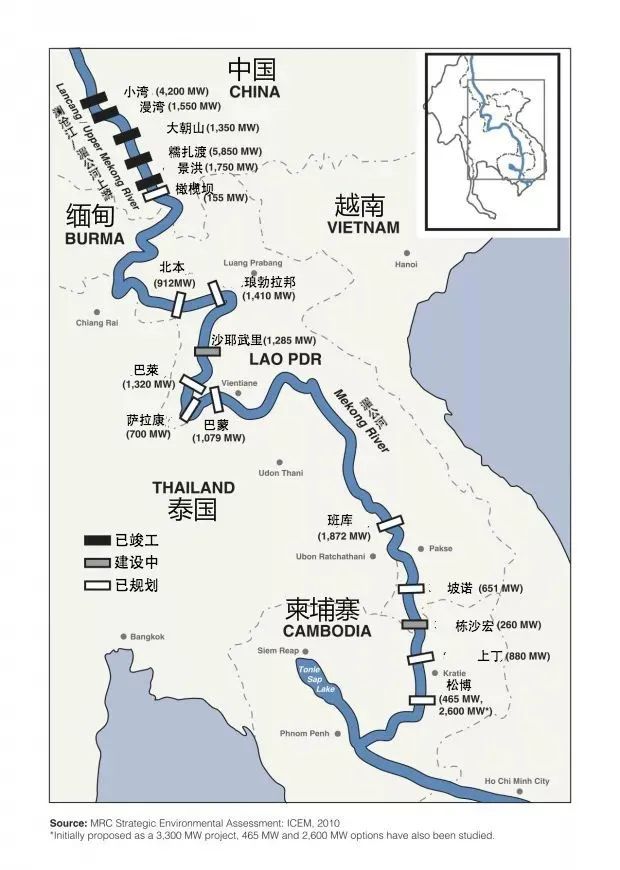

【边海研究】湄公河水资源利用问题再认识

点击上方“武大边海”直接订阅

澜沧江—湄公河

图片来源:百度百科

本文作者

吕 星

云南大学国际关系研究院、云南大学周边外交研究中心副教授

王万英

云南大学地球科学学院、云南大学周边外交研究中心副教授

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第1期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

美国政府、智库、民间组织借2020年极端气候之机,误导媒体,炒作中国上游澜沧江水资源开发导致下游干旱,试图激化澜沧江—湄公河上下游国家水资源利用的矛盾,实现自身的地缘战略目标。本文以越南湄公河三角洲、越老柬共享的“三河”流域、柬埔寨洞里萨湖和泰国东北部呵叻高原水资源利用为例,探究水资源利用的历史、现状和问题,揭示湄公河流域水资源开发利用问题的实质。

一、越南湄公河三角洲: 内部问题外化

湄公河三角洲总面积590万公顷,其中越南占68%,约400万公顷,占其国土面积的12%,居住着越南全国19%的人口,生产着全国50%的稻谷、65%的水产品和70%的水果,承担着95%的稻谷和60%的水产品出口,是世界最高生产力的三角洲之一,对于越南社会经济有举足轻重的作用。

越南湄公河三角洲经历了3次大的开发。1867年法国殖民者控制越南,引进蒸汽动力开挖河渠,开垦农田,种植水稻,从1890年到1930年,耕作农田增加了4倍多,达到200万公顷,人口从1860年的50万迅速增长到1930年的400多万。1957年以后,南越政府在美国的支持下实施“湄公河三角洲开发计划”,继续开发湄公河三角洲。1975年越南统一,为解决粮食短缺问题,政府鼓励大面积种植水稻,特别是1986年以后,越南实施“革新开放”,在市场力量的推动下三角洲迎来了第三次大规模开发,农业用地扩大到320万公顷。

越南湄公河三角洲开发成就与问题并存。三角洲大部分地区海拔仅0-4米,多地河流冲积物厚度超过100米,南部地区受到海水自然倒灌入侵,7个地理分区中有4个属于季节或全年水淹区。3次大的开发彻底改变了三角洲原有的生态系统,大幅降低了蓄水能力和季节调节能力,增加了系统的脆弱性,气候变化加剧了上述问题,威胁着湄公河三角洲的可持续发展。

发达的人工河网有利于雨季洪水下泄和旱季的海水倒灌,地下水超采导致每年地面下沉1.1-2.5厘米,比气候变化带来的海平面上升(仅为每年几毫米)影响还大,河道采砂和河流泥沙减少导致河岸渠岸的坍塌。但是越南政府和学者在对外宣传上,刻意忽略内部问题,将湄公河三角洲问题外部化,将三角洲的问题归因于气候变化和上游水资源开发利用,希望获得国际社会的关注和支持。

二、柬埔寨洞里萨湖:

渔业管理的效率与公平困境

柬埔寨的洞里萨湖是湄公河的“心脏”、柬埔寨的“鱼仓”,它不仅是湄公河上的天然水库,调节着河流的洪枯,保护着湄公河三角洲,也贡献着柬埔寨60%的野生捕鱼量,直接与柬埔寨20%人口的生计相关。

洞里萨湖位于柬埔寨冲积平原中心,雨季湄公河河水上涨,流入洞里萨湖,湖面比旱季扩大3-6倍,旱季湄公河水位下降,湖水回流湄公河,完成一年的循环,学者称之为“脉冲式生态系统”。洪水携带鱼卵和营养物质,与湖滨带表面及季节性红树林一起为鱼类提供最佳的生长环境,使洞里萨湖成为世界淡水渔业生产力最高的水生生态系统之一,年野生捕捞量估计为1万-25万吨,至少生活着296种鱼。

洪水退去后大面积的湖滨带是重要的农业资源,随着人口的增长和交通条件的改善,在湖滨带从事农业生产的收益凸显,吸引了外来及本地的投资者参与开发,结果是湖滨带退化,直接威胁着鱼类的生长环境,不合理的资源利用对脉冲式生态系统威胁更大。

在2000年以前,洞里萨湖渔业管理一直沿用法国殖民者的管理办法,将水面划分为35个商业捕捞区,通过市场拍卖捕捞权,10月至次年5月为商业捕捞期。经民间组织、学者和国际组织的多年呼吁,政府逐渐将捕鱼区划分给周边社区,截至2013年成立了516个社区捕鱼区。

将商业捕鱼区转变为社区捕鱼区旨在让周边广大的渔民从中受益,促进扶贫,避免不公平。但这种转变也增大了管理的难度和制度成本,带来了很多问题,诸如官员寻租,利益被地方精英攫取,很多社区成员并未真正获利等。方式的转变使洞里萨湖的渔业管理陷入了效率与公平的困境中。

三、“三河”问题:

对国家实力、能力和协调机制的综合考验

“三河”是指桑河、斯雷博河、公河3条河,由越南、老挝和柬埔寨共享,是湄公河最重要的支流,贡献湄公河18%的径流量,支撑着重要的农业和渔业,水电资源丰富,已建、在建和规划的水电站40座,位于越南境内的最多。其中越南在桑河上建设的720兆瓦亚力电站,于1999和2000年突然开闸大量泄水,造成柬埔寨沿河居民生命和财产的巨大损失。

三河虽是三国共有的国际河流,但对于负责跨境水资源问题的湄公河委员会而言三河属于支流,不属于其职能范围。越南和柬埔寨政府为此而设立的工作组未能及时处理跨境影响问题。在国际民间组织的支持下,柬埔寨民间组织、沿河村民和地方政府成立了“桑河保护协作网络”,开展研究、倡导和示威等活动,向柬埔寨政府施压。

关于桑河问题的冲突与协调机制,柬埔寨学者认为,越南具有上游优势,其实力比柬埔寨强,在双方的对话和谈判中柬埔寨均处于不利地位,不能有效规制越南的行为。而柬埔寨缺乏有效的水文数据和开展科学评估的能力,不能提出令人信服的科学证据,越南很容易以柬埔寨的申诉没有科学依据予以反驳。1995年湄公河协定本身并不完善,存在缺陷,在这个协定中,支流的水资源开发只需要履行通知义务,不用履行事前协商程序。

四、泰国呵叻高原:

政治对水利建设的影响

呵叻高原位于泰国东北部,总面积15.5万平方公里,占泰国国土总面积的30%,其人口占全国的33%,其GDP占泰国的10%,人均收入只有曼谷地区的41%,全国平均的71%,是泰国贫困地区。呵叻高原同时是一个重要的政治力量竞技场,由于人口比例大可以影响选举结果,这里成为泰国政党争夺选票的重要区域。

从20世纪50年代开始,泰国建构起来一套“水利使命”的话语体系,即它影响着决策者、规划者和大众的思维方式,指导着国家的决策。呵叻高原是一个干旱、生产水平低、落后和贫穷的地区,最根本的问题是缺乏水资源,没有农业灌溉就不可能发展农业,没有农业的发展就不可能有经济发展,不可能摆脱落后和贫困状况。上个世纪50年代,在美国的帮助下启动“蓄水池计划”,建设小型水利设施,60年代皇家灌溉局认为实施和管理中小型灌溉项目代价较高,开始考虑大型水利设施项目,70年代中期又回归小型水利设施,80年代则提出大型跨流域调水计划,本世纪初提出“大水网计划”,拟从老挝调水。70年来的“水利使命”并没有改变呵叻经济落后的面貌,倒是给人们提供了值得反思的案例。

学者们从推动世界各地水利建设动力的角度分析认为,存在一个“铁三角”的利益强化机制,即政治家、官僚机构、项目建设及私人企业三方各有自己的利益,泰国也不例外。政治家为了获得选票,必须为投票人带来实际的利益,在广大的农村投资水利设施是比较好的政治投资,而恰恰呵叻地区持有全国三分之一的选票,政治家有持续的动力为之;官僚机构则因此有项目和预算,从而增加机构的权力和影响力,在泰国有不同的官僚机构竞争水资源开发权,如皇家灌溉局、国家能源局与环境自然资源部等;项目咨询公司和建设者通过源源不断的合同带来直接的经济利,其中,大型农场主往往是国家补贴水利设施的受益人。

从上述4个具体的实例可以看出,湄公河流域不同区域的水资源利用问题是复杂的,既有自然因素的影响,更有社会因素、政治因素及其治理能力的因素,并不是简单的“上下游关系”,或中国的问题。这也给澜湄水资源合作提出新的合作方向,现阶段应该以洪旱灾害预防与管理为主,下一阶段应该集中于水资源的合理利用,最终建立全流域的水资源管理制度。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】全球海洋治理视野下海洋气候变化的法律规制:现状、特征与前景

点击上方“武大边海”直接订阅

气候变化会使海洋缺氧,产生更多“死亡地带”

图片来源:环球网

本文作者

王阳

西北政法大学国际法学院讲师,法学博士

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第1期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、海洋气候变化的法律规制现状

(一)气候变化法

气候变化法包括《联合国气候变化框架公约》(以下简称《框架公约》)《京都议定书》和《巴黎协定》。从《框架公约》到《京都议定书》再到《巴黎协定》,贯穿于气候变化法律制度中的主线是缩减全球温室气体排放的总体目标。无论是减排目标的设定,还是缔约方减排承诺的履行,都服从于这一总体目标。

尽管气候变化法在全球温室气体减排方面取得了积极的成就,但它对于气候变化造成的负面影响的应对略显不足。以海洋酸化为例,海洋酸化作为气候变化制度的附属性事项(ancillary matter),无论是《框架公约》《京都议定书》,还是《巴黎协定》,都没有明确提及海洋酸化。气候变化法对海洋酸化的应对更多地来源于对既有公约的解释,而不是公约的直接规定。

(二)海洋法

虽然《海洋法公约》并不直接规制温室气体排放,但是从海洋气候变化导致的后果入手,可以窥见海洋法规制的“片段”。

1. 海平面上升的法律规制

海平面上升作为气候变化的后果之一,对海洋法中的基线制度和海洋边界的稳定造成影响。联合国国际法委员会在2019年第71届会议上,将“与海平面上升有关的国际法”列为委员会的工作计划。特别需要提及的是,2012年11月国际法协会(International Law Association)组建“海平面上升委员会”(Sea Level Rise Committee),委员会在2018年发布《悉尼报告》,探讨海平面上升对于海洋区域和海洋边界造成的影响。

海平面上升对海洋区域和海洋边界的影响在一定程度上威胁到了既有海洋边界的稳定和未来的海洋划界实践。特别是常设仲裁法院在“孟加拉国诉印度案”中,就孟加拉国提出气候变化导致海平面上升可能影响海洋划界的观点,常设仲裁法院认为,气候变化对于海岸线的影响可能经过数年甚至数个世纪才能呈现,而确定海岸基点以及海岸的走向则聚焦当下,气候变化对海洋环境的影响缺乏可预测性,它不能影响世界上已划定的海洋边界。从常设仲裁法院的观点可以看出,国际司法机构对于解决海洋边界争端倾向于海洋边界的稳定。正如科学数据揭示的那样,当前海平面上升每年以毫米的速度增加,尽管可能带来一系列问题,但是在保守的国际司法机构看来,它对于海洋边界的影响微乎其微,不值得作为海洋划界的考虑因素。

2. 海洋酸化的法律规制

依据《海洋法公约》对“海洋环境污染”的定义,气候变化导致的海洋酸化可以归入海洋污染类别,无论是全球性还是区域性的海洋污染防治制度都能够适用。气候变化导致的海洋酸化还会影响海洋生态系统和海洋生物多样性,与此相关的海洋法律制度存在适用的空间。可见,国际法对于海洋气候变化后果的规制正在逐步脱离气候变化法的范畴,逐步延伸到海洋法范畴之中,气候变化制度与海洋法律制度的互动构成了未来规制海洋气候变化的趋势。

(三)气候变化法与海洋法的互动:国际海事组织的实践

气候变化法与海洋法在海洋气候变化领域内的互动表现为国际海事组织规制船舶温室气体排放的一系列实践。国际海事组织设置了技术措施、运营措施和市场措施三类减排措施。技术措施指它推行的“能效设计指数”(Energy Efficiency Design Index)应用,为新建造的船舶设定能源效率要求的最低值,鼓励船舶在提升能源利用效率方面进行创新。运营措施主要目标是通过减少燃料消耗的方式来缩减温室气体排放,船东和船舶经营者为满足能效要求可采取的措施包括调整和监控船舶发动机运行、减少辅助动力、慢速航行、航行执行(减少港口等待时间)、螺旋桨升级等措施。市场措施包括航运业总量的控制和船舶排放交易制度,船舶航运通过引入市场措施,旨在抵消日益增长的船舶温室气体排放量,为航运业采取更为高效和先进的能效设施提供经济动力。国际海事组织将上述三种措施均纳入了《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》(《MAPROL73/78公约》)附件六《防止船舶造成大气污染规则》,分别规定在措施21、22和23中。

通过国际海事组织对于船舶温室气体排放的规制,可以看出:首先,国际社会对于温室气体排放的法律规制正逐步细化,这种细化带来了与其他法律制度的交叉,产生了不同法律制度功能的重叠。其次,《京都议定书》“共同但有区别责任”所创制的发达国家与发展中国家排放义务的差异在当前正逐步缩小,这源于全球范围内不断增强的环保意识。最后,对于温室气体排放的法律属性的界定逐步明确,通过国际海事组织的实践,可以认为国际航运产生的温室气体在理论上是一种有条件的海洋污染,能够与国际海事组织防治船舶海洋污染的职能相对接,将船舶温室气体减排与海洋污染防治相联系,从而打破了气候变化法和海洋法之间的相互独立状态。

二、海洋气候变化法律规制的特征

(一)规制方式:直接规制与间接规制

气候变化的影响既有直接的全球气候变暖,也有间接的海平面上升和海洋酸化,故而从气候变化造成的影响入手,对这一问题的法律规制表现为直接规制和间接规制。海洋气候变化的直接规制表现为以气候变化法为核心的法律制度,主要从温室气体减排角度出发,减轻温室气体对地球的影响。海洋气候变化的间接规制表现为在气候变化法律制度之外,规制由于气候变化对海洋产生的一系列负面影响,如海平面上升、海洋酸化等。

两种法律制度对于海洋气候变化的共同调整,突显了在全球海洋治理背景下,不同法律制度存在交叉与重叠的现象。气候变化法着眼于从根本上控制温室气体排放,然而不能规制气候变化对海洋造成的负面影响;海洋法能够应对气候变化对海洋的负面影响,但是并不能直接减轻温室气体排放。因此,对于海洋气候变化的法律规制,需要协调气候变化法与海洋法制度。

(二)规制目标:行为导向的风险预防与结果导向的损害预防

风险预防以气候变化法为代表,意在减少温室气体排放,或者将温室气体排放控制在一定程度,从而减轻气候变化对海洋的影响。损害预防则以海洋法为代表,从气候变化造成的后果角度入手,意在控制海洋气候变化带来的负面影响。

两种法律规制目标的分立,体现了国际社会应对海洋气候变化两种不同的思路。以控制温室气体减排为代表,这种行为导向的法律规制立足于“未雨绸缪”,即对于海洋气候变化的“风险预防”。风险最大的特征在于其存在不确定性,因此需要采取事先预防的方法应对。而以应对海洋酸化和海平面上升为代表,这种结果导向的法律规制着眼于“亡羊补牢”,从气候变化与一些海洋问题之间的因果关系出发,立足于对于海洋气候变化产生负面影响的“损害预防”。

(三)规制态度:前卫与保守

这两种态度的分立是不同国际组织和机构基于不同的立场决定的。前卫态度的代表是联合国、国际海事组织和国家间气候变化专门委员会等。它们的出发点在于海洋气候变化对人类的生存和发展产生了重要影响,而且事关人类的生存与发展。保守态度的代表是以国际法院和常设仲裁法院为代表的国际司法机构。它们的出发点是国际秩序的稳定和国际法的发展。主要包括:第一,维护既有边界的稳定。总体而言,边界的稳定与国际秩序的稳定密切相关,边界争端往往是引发战争的主要原因。第二,国际法的发展。海平面上升会对传统国际法上的领土法和海洋法规则产生影响。国际法规则从来都是以缓慢的、渐进的速度形成的。这一过程中,需要大量的国家实践和国际司法实践进行归纳、总结和提炼。尽管国际社会对于海平面上升造成的影响已经形成共识,并且积极采取预防措施,但是国际司法机构对于这一问题则持保守态度。这是因为,一方面,海平面上升的速率较小,不足以撼动领土法和海洋法发展的根基;另一方面,与气候变化和海平面上升的国际司法实践相对较少,虽然在一些实践中提出了海平面上升对于海洋边界的影响,但是这只是个别实践,并不构成国际社会的主流。

(四)规制状态:碎片化与体系化

法律制度的碎片化意味着法律制度缺乏整体性和连贯性,多样的法律制度相互孤立。海洋气候变化制度的碎片化主要集中在宏观层面,表现为气候变化法和海洋法的分立。气候变化问题的处理,需要国际社会整体进行综合性的法律规制,而不是仅仅利用《框架公约》进程。特别是从气候变化对于海洋的影响来讲,已经超出了气候变化法本身的规制范围。正是由于气候变化问题与海洋环境保护、海洋生物资源养护等问题的相互联系,才凸显了海洋气候变化制度的碎片化。

海洋气候变化法律制度又呈现出一定的体系化,这种体系化主要集中在微观层面,表现为分别在气候变化法和海洋法领域,各自呈现初步体系化的状态。对于气候变化法而言,从《框架公约》到《京都议定书》再到《巴黎协定》,贯穿于气候变化法律制度发展始终的是缓解和控制全球范围内温室气体排放。对于海洋法制度来讲,存在统一适用的《海洋法公约》,公约第十二部分专门规定了海洋环境保护内容。同时,国际海事组织、联合国粮农组织、联合国环境规划署、区域渔业组织等全球性和区域性海洋机制,在船舶污染防治、区域海洋环境保护、海洋生物资源养护等方面出台了一系列规章和措施,有效地抑制了海洋气候变化带来的一些负面影响。

三、海洋气候变化法律规制的前景

海洋气候变化既是气候变化问题也是海洋问题,从而突显了海洋综合治理的需求与碎片化的法律制度之间的矛盾。当然,就气候变化法与海洋法之间的关系而言,二者绝不是相互对立的关系。《京都议定书》将海洋温室气体排放管理职能赋予国际海事组织的规定可以视为在两个法律制度之间架起了“桥梁”,起到了沟通、联系和协调的作用。可以预见,尽管当前众多的海洋治理议题使法律制度呈现碎片化的治理态势,但是不同法律制度之间的联系和协调将成为海洋治理法律制度的发展趋势。

从当前国际社会处理海洋气候变化的实践来看,气候变化法和海洋法之间的协调路径可以从制度、规则和机制三个方面进行:

第一,在制度层面,将“整合性方法”(integration approach)引入海洋治理中,注重气候变化法与海洋法之间的制度互动。海洋治理中的制度互动指一个制度中的规则和机制的运行受另一个制度的影响。在海洋治理中,既有制度的运行呈现“单一部门”(single-sector)和“单一物种”(single-species)的特征。海洋问题的解决从单一部门和单一物种出发,忽视了海洋的各项议题相互联系的特征。而气候变化问题是一个“多层次”(multi-level)“多场所”(multi-forum)“多行为体”(multi-actor)的议题,涵盖环境法、海洋法、人权法、气候变化法等国际法的不同领域,对海洋气候变化的应对,需要摒弃传统的单一、孤立、碎片化的海洋治理制度,引入整合性方法,加强不同制度、尤其是海洋法制度与气候变化制度之间的互动。

第二,在规则层面,促进气候变化法与海洋法规则的体系化解释。这种体系化解释一方面蕴含在气候变化法与海洋法的内在联系之中,另一方面也表现在海洋法对气候变化带来的负面影响的规制之中,《京都议定书》将船舶温室气体排放的规制权赋予国际海事组织,起到了协调二者关系的作用。国际海事组织对于船舶温室气体排放的法律规制表现为它的职能更新。可见,既有的法律规定和国际实践已经为气候变化法和海洋法的体系化解释创造了条件。

第三,在机制层面,建立应对海洋气候变化的联系和协调机制。气候变化法与海洋法从来都不是孤立的,从应对海洋气候变化及其影响来看,二者联系密切。联合国秘书长在2017年《海洋与海洋法》报告中强调为应对海洋气候变化,需要加强不同机构之间的联系和协调,如联合国已经在其体系内部建立了“联合国与海洋”机构间联系与协调机制,它容纳了联合国体系下的28个专门性国际组织,海洋气候变化作为该机制处理的议题之一。尽管当前这种协调机制很大程度上表现为一种软法性的机制,而且相关的内容和措施正在进一步发展之中,但这种协调机制意在打破海洋议题的相互孤立状态,着眼于海洋问题的相互联系,适应了海洋综合治理的需要,在未来将发挥重要作用。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】美日建立入海污染物排放管控机制的经验及其启示

点击上方“武大边海”直接订阅

日本福岛核事故后,含有放射性污染物的废水持续排放入海

图片来源:百度百科

本文作者

蒋小翼

武汉大学中国边界与海洋研究院教授

吴迪

武汉大学中国边界与海洋研究院硕士研究生

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第1期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、中国的入海污染物排放管控

(一)入海污染物排放管控手段和机制

入海污染物排放的管控,是海洋环境治理的一部分内容,属于环境治理范畴,可适用环境治理的管控手段。根据对经济主体排污行为影响方式的不同,环境治理范畴下的管控手段可分为“命令和控制型”以及“以市场为基础的激励型”。

命令和控制型的管控手段,是指直接影响排污者做出有利于环保选择的制度,属于行政手段。目前各个国家使用的管控手段主要包括排污许可、排污总量控制和排污标准。

以市场为基础的激励型管控手段,指的是政府利用市场方式引导企业的排污行为,激励排污者自主减少排污,使整体污染状况趋于受控和优化的制度,是一种经济手段。属于该类型的具体手段包括排污税费、使用者税费、产品税费、补贴、可交易的排污许可证、押金返还等。

入海污染物排放管控机制,即海洋排污管控机制,一般以法律为依据,以规定具体实施手段的制度或者条例为主要内容,以动态化过程实现海洋污染防治与海洋环境改善的效用。

(二)我国入海污染物排放管控现状

在我国,随着经济的快速发展和人口的加速增长,沿海地区污染物排放加剧,导致海域水质严重恶化。尽管我国为此采取了部分入海污染物排放管控措施,但是海洋环境仍在持续恶化,甚至引发海洋生态系统灾害:一些沿海水域,如渤海湾,面临大面积的赤潮等极端污染问题;部分水域出现水质恶化导致生态系统灾害,如长江口,有害藻华和缺氧已成为季节性现象。因此,亟需建立有效的入海污染物排放管控机制,促进海洋污染防治。

我国的海洋环境保护相关法律体系,主要以2015年修订实施的《环境保护法》为基础,包括《海洋环境保护法》《水污染防治法》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等一系列行政法规、地方性法规、规章和标准。现有的法律体系规定了排污许可等入海污染物排放管控手段,但并未建立统一机制,实践中存在着立法体系不完善,管控手段不协调,各级海洋行政执法力量分工与权责不明,且评价监督制度缺失等问题。

二、美国入海污染物排放管控机制

美国形成了《伦敦公约》《伦敦议定书》《清洁水法案》《海洋保护、研究和保护区法》等从国际公约、法案到具体执行条例的海洋排污管控法律体系。美国协调运用排污许可、排污标准、排污总量控制以及排污权交易等多种手段,并且注重技术支撑,通过具体的实施条例,针对不同类别的排污行业,制定基于最佳可行技术的技术和经济效益分析的废水指导标准;同时,重视科技发展对排污行为管控的驱动作用,在排污许可方面提倡以最佳可行技术作为综合许可制度的构建基础。此外,美国的经验还体现在其引入了评价监督制度,包括对排污行为实施主体的监督:评价其排污行为并对其设置责任追究制度;以及对整个海洋排污管控机制的监督:法律规定了污染物排放管控的透明制度,在排污许可等事项上实施透明公开的公众参与和决策形式,便于公众监督海洋排污管控机制的实施过程与实施效果。

三、日本入海污染物排放管控机制

日本除了建立完善的法律体系和引入评价监督制度之外,还实现了多元化主体参与海洋污染治理,建立了法律、经济和教育等多种手段相结合的全方位污染物入海管控机制。首先,日本针对入海污染物排放管控的政策与法律问题,形成了从中央到地方、涵盖海洋内阁会议、海洋咨询会议以及各级地方政府委员会的政策实施和咨询系统。其次,各级海洋行政主管部门依据相关政策法律的明确规定确立具体的职权和分工。再次,日本运用激励和规制机制,鼓励基层组织、社会团体和公民成为政策实施的主体,实现多元化主体参与海洋污染治理。最后,在此过程中,日本建立了包括政府机构、社会团体和普通民众等主体多元化的海洋污染治理政策评价监督体制,公开海洋环境治理相关信息,接受各方主体对入海污染物管控政策和制度的实施效果进行实时评价和监督。

四、启示

建立入海污染物排放管控机制,应以实施管控的法律依据为前提,调动各级海洋污染治理的行政执法力量积极实施管控,协调使用各项排污管控手段,并引入对管控效果进行评价监督的制度保障。

(一)健全法律规范体系

首先,按照“有法可依”的基础和前提,制定专门的海洋污染防治法。其次,针对现有从中央到地方关于海洋污染治理的法律法规以及规章制度,加强体系化建设,解决法律位阶不明和脱离地方实际等问题。再次,将海洋排污管控的法律文件按照指导性和实践性加以区分。我国应结合全国多地已经开展试点工作的客观情况,在统一的海洋污染立法和政策之下,授权试点省市依据地方实际制定相关制度,实现政策、立法与具体制度和试点制度的衔接与统一,建立具体可操作的海洋排污管控法律体系。最后,实现信息公开,数据透明,推动公众参与。我国可以规定由各地方政府部门和交易机构根据立法具体实施有针对性的管控手段,并向社会公众及时公布。

(二)强化技术支持

技术是支持污染物排放管控机制顺利实施的重要条件,技术的客观性和创新性为污染物排放管控机制提供了进一步发展的空间。我国可借鉴美日的经验,确保管控立法和管控行为的实施均以技术为导向,以技术为客观工具,加强环境目标的标准化建设,分地区实施固定监测,对污染物实施分类管控,建立自上而下的技术支持系统。

(三)多角度完善管控机制

首先,协调适用命令和控制型手段与以市场为基础的激励型手段。命令型手段是市场型手段实施的基础和保障,而后者又是增强前者灵活性和适应性的现实工具。我国可以借鉴美日的机制体系:以技术测定的排污总量控制为基础,明确排污标准和排污许可事项,在排污许可的基础上确定排污行为收费(税)的力度;在排污许可和排污总量控制的范围内建立排污权交易市场,鼓励将排污管控内化在市场运行中以解决负外部性问题;建立信息公开、公众参与等机制评价和监督制度,从而实现入海污染物管控机制内部手段和体制之间的衔接与协调。

其次,建立多主体、全方位机制实施体系。多主体强调海洋排污管控行政力量的调配和权责明晰,全方位强调法律、经济和教育等多领域的环保手段相结合。我国可借鉴美日经验,积极调动从中央到地方与海洋保护相关的行政力量,建立多方主体共同参与且统一制衡的体系,并以法律手段规范海洋排污管控的行政执法,以经济手段调整排污主体的行为,以信息公开和教育手段促进社会公众参与管控。

最后,增强评价监督制度建设。海洋排污管控机制的实施,不仅限于直接的排污主体和行政执法者,一般公众也在污染物管控方面发挥作用。美国在排污许可的申报和审批过程中实施透明公开的公众参与和决策形式,将排污交易质量纳入公众审议评价和监督建议范围内。日本通过教育手段深入宣传海洋环境保护理念,深化民众的海洋环境保护主体意识,呼吁公众融入排污管控机制的制定过程,并且通过信息公开的方式向公众普及海洋污染管控知识以及海洋环境保护理念。我国可建立广泛的公众参与机制,保障公民参与海洋排污管控的主体权利。通过公众的评价和监督,提升机制的科学性和实效性,同时保障公共环境保护参与的公平性,促进全社会参与入海污染物排放的管控过程。

结语

入海污染物复杂多样,治污重在对人类的排污活动实施有效管控。有效的管控依赖于联动机制的构建,运用排污许可、排污标准、排污总量控制、排污收费(税)和排污权交易等多种手段,结合实际情况建立适用于不同地区的具有针对性的管控机制。管控机制的建立,应以完善的法律体系为基础,提供调整排污行为的法律依据并协调管控手段的实施;以提升技术水平、促进标准建设为机制实施提供客观物质支撑;制定具体化的管理制度、确保各级海洋排污管控行政主体权责明确,形成结合地区特色与实际的机制;同时,引入评价与监督制度,对实施效果进行有效评估,最终实现海洋环境治理的目标。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】湄公河地区水援助:发展趋势与中国对策

点击上方“武大边海”直接订阅

2020年11月30日

湄澜水资源合作信息共享平台开通仪式在京举行

图片来源:中华人民共和国水利部

本文作者

郭延军

外交学院亚洲研究所研究员

任娜

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第1期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

新中国成立以来,中国在湄公河地区的发展援助不断推进,水援助已成为中国发展援助中颇具活力和实效的领域之一。随着中国跨界水问题的日益突出,其在周边外交中的地位和影响不断上升,现有涉水援助政策框架不断优化,规模日益扩大,为受援国的经济社会发展做出了重要贡献。当前,湄公河水资源治理在合作理念、本地化进程以及域外国家介入等方面都处于快速发展演变过程中,湄公河地区的水援助亦呈现出一些新的趋势。中国的水援助应根据新的地区形势及合作趋势,在水援助的合作理念、制度安排、优先领域等方面进行调整、优化和创新,以适应中国周边外交和湄公河国家的新需求。通过构建“以人为中心”的水援助新模式,让援助成果更好惠及流域人民,不但有助于促进湄公河地区的发展,也可以更好服务“一带一路”倡议在湄公河地区的推进。

一、中国在湄公河地区水援助的发展

1950年,中国首次向朝鲜和越南提供物资援助,开启了新中国对外援助的序幕。经过70年发展,中国对外援助的规模不断扩大,结构更加优化,方式也趋于多元化,为世界发展中国家的经济和社会发展做出了重要贡献。

水援助,顾名思义,就是国家发展援助中涉水的援助物资、资金或项目。从狭义上讲,主要由水利部及相关单位负责实施;从广义上讲,则包括环保部、农业部、民政部等部门负责实施的涉水援助。中国在湄公河地区的水援助涉及多个部门和领域,且分工较为明确。例如,水利部实施技术援助以及人力资源开发项目,环保部实施河流生态和水质项目,农业部实施农业灌溉项目,扶贫中心实施清洁用水等民生项目。此外,企业利用国家“两优贷款”开展的投资,如水电站建设,也是中国对外水援助的重要组成部分。

中国在湄公河地区的水援助伴随着中国—东盟关系的不断深化而发展。澜湄合作机制建立以来,水援助从双边为主发展到双多边并重,援助的领域、方式和资金渠道也得到不断拓展。目前,水援助的方式主要包括以下几种:一是技术合作,二是人力资源开发合作,三是务实合作,四是信息共享。中国在湄公河地区的水援助资金主要来自“两优”贷款、亚洲合作资金项目、中国—东盟合作基金、亚投行、丝路基金以及南南合作援助基金等。

二、湄公河地区水援助的新趋势

近年来,湄公河地区的水援助呈现一些新的趋势和特点,主要体现在以下几个方面:

第一,新冠疫情的爆发,凸显出“以人为中心”合作理念的重要性。事实上,这一理念早已深嵌和贯穿于东盟共同体建设的各个领域,亦是国际组织、域外国家在这一地区开展水援助的指导原则。当前,东盟共同体建设面临的最大挑战就是内部发展不均衡问题,其一体化进程和目标实现都可能由于内部发展差距问题而受到影响。为此,东盟希望更好地利用国际援助来减少贫困,落实“以人为中心”的共同体建设。从活跃在湄公河地区的国际组织和域外国家水援助的援助重点领域看,大多遵循“以人为中心”的原则,因此得到东盟国家的欢迎。

第二,域外国家持续加大在湄公河地区的战略投入,水援助竞争态势有所强化。随着国际形势的快速变化,湄公河地区及其水问题受到国际社会更多关注。国际组织、域外国家纷纷提升了合作层次和投入力度。特别是澜湄合作机制成立以来,一方面中国在该地区的水援助得到进一步加强,另一方面也客观上带动了域外国家如美国、日本、韩国、澳大利亚等在这一地区的水援助投入。

第三,湄公河委员会在加快推进“本地化”改革进程的同时,进一步提升开放度,以巩固在水资源领域的地位和影响力。为了实现这一目标,一方面,湄公河委员会通过“本地化”改革,增强其作为流域国际组织的独立性;另一方面,确定了自身作为“知识基地”和“外交平台”的发展定位,以增强作为国际组织的影响力。

三、优化提升中国湄公河水援助:

方向与路径

当前,中国在湄公河地区的水援助既面临难得的发展机遇,又需要适应新的趋势,适时在合作理念、制度安排以及优先领域等方面进行调整、优化和创新,让水援助的效果最大化。

首先,在合作理念上,坚持“以人为中心”,提高民众的参与度,让务实合作成果更多惠及各国民众。

随着澜湄合作进入全面发展阶段,水援助需要继续深化“以人为中心”的理念,推动合作成果惠及各国更为广泛的民众。在水援助过程中,可考虑将更广泛的利益攸关方纳入到项目进程中,促进项目的多方参与。在项目实施阶段,相关的产业合作项目应更加重视如何带动当地就业,提高劳动者素质,提升当地技术水平,促进经济发展。在人力资源培训方面,可以考虑在流域地区开办相关领域的培训班,针对特定群体开展直接有效的基层培训。

其次,在制度建设中,一是要“修内功”,继续优化完善中国的对外援助体系;二是要“借外力”,重点加强澜湄合作机制与湄公河委员会的合作,特别是在知识生产和科学研究领域的协作。

目前,中国企业在海外承担的“社会责任”远远不能满足受援国的需求,2018年国家国际发展合作署的成立,为不断优化完善中国的对外援助体系提供了契机。例如,在社会组织参与对外援助方面,考虑到中国的社会组织发展还相对滞后,一方面中国应重点支持一批政治可靠、专业过硬的社会组织 “走出去”,并逐步建立社会组织的海外活动网络;另一方面,可考虑支持一批湄公河流域国家立场中立、观点客观的社会组织,助力中国对外援助工作。

澜湄合作机制成立以来,中国的水援助从以双边为主发展为双多边并重。湄公河委员会作为流域重要的多边平台,也可以成为中国加强水援助的合作平台。

在知识生产和信息共享领域,建设水资源合作信息共享平台是走向流域一体化管理的前提。中方建设的信息共享平台网站已于2020年11月30号正式上线,但这仅仅是一个开始,信息共享的内容需要不断扩展和充实。与湄公河委员会信息平台建立无缝对接,实现信息联通共享是十分必要的。目前湄公河委员会在科学研究和知识生产方面接受了大量来自西方的援助,有些观点和结论不可避免带有对中国的偏见。可以通过向湄公河委员会提供资金支持,支持其能力建设,特别是提升其知识生产能力,如加强气候变化对湄公河的影响研究,充分发挥湄公河委员会作为“知识基地”的作用,更好更及时地传播科学意见和客观事实,营造对中国有利的国际舆论环境。

在务实合作领域,支持湄公河委员会的流域水资源计划十分必要。以防灾减灾为例,洪旱灾害是湄公河国家面临的长期挑战,近年来,每逢湄公河出现大的灾情,不明真相或别有用心的媒体总是将其归咎为中国的水坝建设,给中国国家形象造成了很大负面影响。2019年,湄公河委员会通过了《2020—2025年干旱管理战略》,旨在通过地区统一行动应对日益严重的地区干旱问题。支持湄公河委员会在上述领域开展务实合作项目,是提升中国水援助成效的重要路径。

再次,优化和创新在湄公河地区的水援助优先领域,促进中国与流域国家共同发展。根据湄公河国家的实际需求,可在以下几个领域加强援助力度:

清洁水供应。清洁水获取困难是湄公河部分国家实现联合国2030可持续发展目标的重大挑战之一。中国现有清洁水领域的援助主要以示范项目为主,普遍存在规模较小、受众面窄的问题,远远不能满足受援国需求,仍有较大发展提升空间。

水利基础设施建设。湄公河国家水利基础设施总体较为落后,进一步加剧了洪旱灾害对经济发展和人民生活的影响。通过援助湄公河国家开展水利基础设施建设、提供农业灌溉节水设备以及工业节水设备等,提升流域综合治理和水资源管理能力,可以有效缓解灾害带来的影响。

水环境治理。随着湄公河国家工业化的快速发展,水污染问题日益突出,已成为流域国家实现可持续发展的重要挑战。应积极落实“绿色澜湄计划”旗舰项目,围绕水环境治理、水质监测、淡水生态系统管理、工业园废水处理等议题,通过政策对话、能力建设、联合研究、示范项目等方式开展合作,深化涉水环境管理。

农业与渔业项目。湄公河被视为该地区的母亲河,农业与渔业可持续发展关系到民众生计。中国可考虑设立越南湄公河三角洲农业可持续发展项目,减缓由于湄公河三角洲盐碱化带来的负面影响;还可以考虑提出柬埔寨渔业倍增计划,支持湄公河及洞里萨湖渔业发展。这些措施虽然部分超越了水援助范畴,但却与水合作密不可分,一方面可以帮助这些国家的减贫事业,另一方面也可以缓解中国在上游进行水资源开发所引发的批评。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】中澳关系的问题分析及加强两国合作的政策选择

点击上方“武大边海”直接订阅

2月1日,澳大利亚总理莫里森发表讲话谈及中澳关系

图片来源:环球网

本文作者

丁工

法学博士、政治学博士后

中国社会科学院亚太与全球战略研究院助理研究员

原文首发于《边界与海洋研究》2021年第1期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

自2017年底以来澳大利亚国内部分智库、媒体就热衷炮制和炒作各种诋毁中国的言论,官方一再出现各类攻击损害中国利益的政策和行为。澳大利亚在涉港、南海等内政外交事务上为美国“冲锋陷阵”,甘当部分西方反华势力的帮凶和附庸;一些政客和媒体别有用心地把新冠病毒与中国相联系,甚至公然借疫情妖魔化、污名化中国的“战疫”努力,恶意攻击中国人民戮力同心、抗击新冠肺炎疫情所做的大量工作以及展现出的复产复工勇气。澳大利亚出于什么原因要引发两国关系紧张,中国又应该采取怎样的政策措施和应对方针,本文将就此展开研究和探讨。

一、澳大利亚对华认知

是造成中澳关系降温的主要症结

应该说,当前中澳关系确实存在一些问题,有的是正常交往中自然产生,有的则完全是人为因素造成的。总体来讲,这些问题产生的主要根源在于,澳大利亚不断在南海、涉疆、涉港等内政外交事务上挑战中国重大和核心利益,主动采取消极行为。

第一,尚未适应中国崛起带来国际格局和地区形势的变化。随着中国综合实力和国际地位的显著提高,澳大利亚对华惯性认知中的优越感和骄傲感受到剧烈的冲击震撼,从而在整个社会中诱发愈发浓烈的焦躁失落情绪,导致国内不安全感急剧上升,希望通过引入其他大国的力量来平衡中国持续增强的地区影响,以及通过对华强硬“说不”的方式彰显自身的存在价值,以此来寻求心理安慰。一方面澳大利亚对中国的期待上升,希望中国能够对外分享更多的发展红利、承担更大的国际责任;另一方面澳大利亚又对中国的担忧加剧,害怕中国将综合影响伸展到南太平洋地区,挤占澳大利亚传统战略空间。澳大利亚认为防止中国“独霸亚太”、“损害别国发展利益”,需要引入域外大国来平衡中国持续发展、不断增强的地区影响力和统治力。澳大利亚在内政和外交上做出一些有违传统价值导向的活动和行为背后,反映出澳大利亚对于崛起的中国感到困惑、不知如何自处,是焦虑情绪堆积逐渐滋生的“恐华症”作祟。

第二,还没找到妥善协调地缘政治和经济发展关系的有效方法。虽然中国是澳最大贸易伙伴国和旅游市场输出地,澳大利亚对中国经济的依赖达到前所未有的高度,但美、日同样是仅次于中国的澳方主要经济合作对象,并且美国向澳大利亚提供诸如防务、安保之类的公共产品还具有不可替代性。美澳同盟已经历60多年的发展,在亚太地区安全秩序和战略格局中扮演着不可替代的角色,对澳大利亚安全战略的形成至关重要。澳大利亚也深知选择强化美澳同盟,势必会引发中国的反感和敌意,加剧亚太地区的紧张局势,进而危及与中国之间的经济合作。但此种国际关系的不对称性决定作为中等强国的澳大利亚,对美国安全合作的依赖大于对中国经贸关系的需求,也让澳大利亚在历史上第一次面对最重要的经贸伙伴与安全战略盟友不重合的问题。澳大利亚这种复杂纠结的心态,导致其既想体现中等强国战略自主的立场,在中美地缘博弈的问题上与美国保持一定距离,以确保中国对澳大利亚矿产、能源和农畜产品的旺盛需求,又无法放弃追随美国脚步遏制中国的做法。

第三,澳大利亚对中美博弈、权力转移和地区秩序的理解判读存在结构性错位和方向性偏差。澳中关系出现波折与同期中美关系的动态变化有着不可分割的铰接性关联,中澳双方都把相当一部分精力放在处理与美国的关系上,中澳关系被嵌在中美关系以及澳美关系的格局之中。随着中美实力差距加速缩小、两国博弈呈现升级态势,澳大利亚与中、美互动中的结构性错位和方向性偏差,进一步激化和放大其处理中澳关系模式的原有缺陷。澳大利亚同时面对中美两国时,既希望按照正常主权国家交往方式,与中美两大战略力量平行发展友好合作关系,又无法摆脱定式思维里以澳美关系为外交战略的基轴和坐标,将中澳放置于配属澳美关系矩阵中的传统束缚,并根据中美关系变化情况有选择的调整中澳关系,结果导致中、美、澳三国之间结构关系与互动关系的不平衡性、不适配性被逆向推升和反向强化,迫使澳大利亚既自愿、又无奈地在中美之间做出“站队”选择。

二、加强两国合作

促进中澳关系回暖的政策选择

近期的“反华逆流”是由澳方一手挑起事端造成,责任完全不在中方,澳大利亚社会各界应该摘下“有色眼镜”从自身查找原因,应该反躬自省并采取补救措施尽快让双边关系回归正轨。但另一方面,中国也需要加强对双边关系和地区形势的分析研判,采取一些有利于扩大机遇、化解挑战的“止损”措施,以预防和避免出现因两国关系恶化导致中国利益受害的情况。

第一,通过开展“第三方市场合作”联合推进南太平洋地区的经济开发,形成中澳与地区国家互利合作、多方共赢的良性循环。澳大利亚是南太平洋地区最大的国家,习惯于将南太平洋岛国视为利益禁区和势力范围,长期垄断这里的经援项目和工程建设。虽然中国反对澳大利亚从地缘政治博弈和抢夺政治地盘的角度审视、解读中国同地区国家的各项合作,但中国也需要理解澳大利亚在南太平洋地区具有传统影响的历史情结,在同南太岛国开展合作时也需要适当考虑澳大利亚的诉求和感受。中国可以同澳大利亚探索协调处理南太平洋国家关系的“2+1”模式,发挥澳大利亚在南太岛国合作中的传统影响和固有优势,共同联合开展“第三方市场合作”。“第三方市场”合作的提出有助于推动“2+1”三者之间的深度融合、优势互补、资源共享,这样既有助于澳大利亚尊重和接受中国区域影响力上升这一趋势,也有利于中国理解澳大利亚在南太地区承担特殊角色和地位的客观事实,还能够起到让东道国或“第三方”充分受益、获得实惠的作用,那么来自澳大利亚国内的一些非议之声自然就会逐渐销声匿迹。

第二,以“一带一路”平台促进中澳双方的发展战略对接。澳大利亚对“一带一路”的认知经历了一个从陌生、排斥到了解接受的过程,由一开始怀有疑虑地将之视为“地缘政治的工具”,甚至涌现大量抹黑、诬陷“一带一路”的评论文章,再到后来能够客观公正地解读“一带一路”为共商发展、同谋合作的有益平台。2017年11月,澳大利亚政府发表的外交政策白皮书,明确认同“一带一路”倡议的积极作用,并实质探索在“一带一路”机制中寻求两国合作的最佳契合点和最大公约数。综合对比可以发现,中国和澳大利亚经济发展各具优势和特色,双方宏观上处在同一产业链条的不同位置,这种特点不仅为两国释放合作潜力和活力、实施错位对接和融合发展提供了广阔的市场空间,还能使两国合作产生大于加法的乘积效应和倍数功能。

第三,尝试探索两国在非传统安全领域合作的有效方法和可行路径。由于非传统安全问题始终存在,特别是在反恐怖主义融资、公共卫生、网络安全等领域尤其需要国际合作。例如,随着“伊斯兰国”崛起成为大规模恐怖袭击的主要发起者,极端主义和恐怖主义意识形态的传播者,由极端组织引领的伊斯兰激进思潮和“圣战”恐怖意识形态萌芽,开始在全球范围内挥发扩散,导致世界范围出现恐怖主义活动泛滥猖獗的状况,澳大利亚也面临日益严峻的“反恐防暴”和抑制极端主义外溢等非传统安全威胁上升的难题。同时,中国一直以来也是国际恐怖主义势力和极端主义思想的受害者,也是全球反恐斗争和去极端化工作的重要组成部分、世界反恐阵营的核心成员。中国在借鉴吸收国际社会反恐经验的基础上,结合自身反恐和去极端化斗争中积累的有益探索和成功经验,形成具有本国特色的预防、打击恐怖主义的实践模式和理论体系。因此,中国可以加强与澳大利亚在反恐领域的安全执法、情报、经验交流合作,共同促进情报交换和提升恐袭预警能力。

三、余论

综合来看,中澳两国在历史上没有战争纠葛,在现实中也没有根本矛盾冲突,双边关系持续低迷不符合各自利益。因此,只要澳大利亚深刻反思过去的消极行为和不当言论,客观理性看待中国发展崛起对亚太的积极意义,抛弃对华因循守旧的傲慢思维,不再一味挑衅中国的合理关切和重要利益,中澳关系就存在触底反弹的可能和转圜回暖的余地。同时,中国也可以抓住澳大利亚寻求扮演中等强国角色,本质上不希望完全成为美国附庸,更不会任由美国摆布,而是寻求较强外交独立性的心理,找准合作方向、用好合作方式。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】《边界与海洋研究》2021年第1期目录

点击上方“武大边海”直接订阅

《边界与海洋研究》2021年第1期

END

排版 | 李阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】跨境流域水资源利益失衡及预防措施研究

点击上方“武大边海”直接订阅

澜沧江—湄公河流域的大坝项目总览

图片来源:搜狐网

本文作者

张长春

水利部国际经济技术合作交流中心教授级高工

樊彦芳

水利部国际经济技术合作交流中心教授级高工

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第6期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、 跨境水资源利益和利益失衡

(1)利益类型

萨多夫和格雷(Sadoff and Grey)认为,跨境水资源利益分为四种:(1)河流本身得到的利益(环境领域的)——流域生态可持续性的提升;(2)河流创造的利益(与经济直接相关的)——因水资源利用产生的效益,如灌溉、水利发电、防洪以及航运等;(3)因河流而降低成本的利益(政治领域的)——各国因河流而从矛盾冲突转向合作发展,从而避免或降低冲突产生的成本;(4)河流之外的利益(间接经济)——因河流带来的利益,如完善的地区基础设施、市场和贸易。也有学者简单地将跨境水资源利益分为三类:安全、经济和环境利益。

(2)利益失衡

利益失衡按原因分有自然原因利益失衡、人类活动产生的利益失衡以及二者叠加作用产生的混合型利益失衡;按跨境水利益类型则可相应分为安全、经济和环境利益失衡三类。

有关流域国用水安全受到威胁,比较明显的例子就是阿以水冲突。虽然约旦河水量少,但是对于水资源奇缺的约旦、以色列和巴勒斯坦等国来说,却是有关方面竭力争夺的对象。

有关国家跨境水资源的经济利益关系失去平衡。在跨界河流地区,易于开发的下游一般会得到优先开发,而后开发国家会影响先开发国家既得利益,造成经济利益失衡,引发用水矛盾。

原有的环境平衡由于自然或人类活动被打破而造成环境利益失衡。例如,气候的周期性变化、火山喷发、人类活动也会对跨境流域生态环境产生正面或负面影响。

(3)利益失衡原因

一是无序竞争性利用。由于跨界河流的流动性,各国对跨界水资源的处理,不能对其他国家造成重大伤害。然而跨境水资源管理往往是主权国家在传统主权理念的指引下采取各自为政的方式进行管理,各流域国彼此间存在竞争性,没有全面考虑跨界水资源的自然属性和社会属性,导致跨境水资源利益失衡。

二是跨境流域国家利益诉求差异大,考虑彼此间关切不够。由于跨境流域国家社会经济发展水平和地理特征的差异,其对跨界河流的开发目标必然存在客观差异,下游国家一般都关注灌溉、防洪、航运和渔业,主张维持或扩大已有的水利用权益,要求共享水文信息等,而上游国家注重发电等。

三是水资源保护不当。如果在水资源开发利用过程中不注意保护,或保护措施不当,也会造成生态环境破坏,引起流域利益失衡。

四是水资源开发利用利益分配考虑因素不全等。跨界河流水资源合作开发往往能比独立开发产生更多的收益,但新增的利益如何分配却面临许多问题,最重要的是识别合作产生的哪些利益可以分配,谁有权力来参与分配。

五是域国地缘位置、政治、宗教、文化以及对跨界河流水资源的依赖程度等因素也会影响跨境流域水资源利益衡量。有关国家在跨界河流所处位置不同,往往会对同一流域现象形成不同认识。

(4)利益失衡导致的问题

从程度看,可以划分为语言象征性冲突、一般性 ( 准对抗性) 冲突、对抗性冲突、国际水资源危机、国际水资源战争五个不同层次。从争端内容看,则有水量分配争端、水质争端、水利益分配争端、生态保护争端和航运权益争端等。

水量分配问题是干旱、半干旱地区长期难以解决的问题。如印度和巴基斯坦关于印度河的分水问题就发生了严重分歧,很难根本解决。水利益分配冲突往往是合作开发跨界河流水资源时对产生哪些合作利益、如何分配产生的合作利益和谁有权利来分享这些利益等发生的冲突。航运权益争端早期主要是国际河流下游国家封锁出海口而引起争议,后来国际河流自由航行权又在世界范围引起了许多争议。水质争端主要是跨界流域水污染导致水质下降引起的争端。生态环境保护争端是由于跨界河流水资源利用不当造成生态环境问题,从而引起流域国的强烈不满,如咸海生态环境问题。

二、跨境水资源利益失衡评价标准

由于跨境水资源利益自身的复杂性和多元性,其利益衡量标准也具有多元性和不确定性,每个利益相关者心中都有自己的标准,这为利益衡量带来困难。尽管如此,国际社会还是形成了一些跨境水资源利益失衡评价原则和利益衡量方法。

(1)利益失衡评价原则

首先是公平合理利用原则。近年,国际水法发展迅速,形成了一些重要的规则,如“公平合理利用”和“不造成重大不利影响”,这些是评价跨境水资源利益失衡的基本原则。其次是平等对待原则,一是相同情况相同对待,不能因为流域各国国力不同而导致相同情况下的不同对待;二是不同情况不同对待,对通过跨境水资源合作产生的利益增量贡献大的流域国家应该获得与其贡献量相当的利益。再次是整体利益最大化原则,在平衡流域国家的利益时,原则上是流域国家的重要利益要得到满足,而非重要利益也要最少地牺牲。

(2)利益失衡评价标准

首先是替代项目成本收益法。跨境水资源利益相关流域国家就合作项目产生的收益不能直接计算,则采取替代项目成本收益法,即实现同样目标,两个项目之间的成本差就是项目的效益,然后对合作产生的收益进行公平分配。

其次是平均分配收益法。这是国际界河水资源开发利益衡量分配的主要方法。如巴西和巴拉圭在巴拉那河界河段共同建设伊泰普水电站,两国约定水电站共享共建共管,平分电力,同时还兼顾跨界河流下游国家的意愿,规定了发电站正常运行期间的最小流量和最大允许水位波动,有效平衡了利益相关者的利益。

再次是按投资比例分享收益法。即按各自投资比例分享共同投资的跨界河流大坝等基础设施的灌溉、防洪、发电等收益。如塞内加尔河流域国家就玛那塔里和贾马水库的建设成本与收益分配达成一致,采用调整可分成本剩余收益法,平衡了流域国的水资源利益。

还有以共同形成的价值体系和主流社会形成的道德标准等来衡量,这两种主要指的是社会共识和常识,如河流应该保证最基本的生态基流,河流开发利用率一般不超过40%等。

三、利益失衡预防措施

预防跨境水资源利益失衡应针对利益失衡原因,采取针对性措施,协调跨境水资源利益,实现流域可持续发展。主要措施包括建立事前通报、协商交流、信息共享、跨界环境影响评估、联合环境监测、联合科研、联合开发、公众广泛参与、生态补偿和利益共享等机制,照顾彼此关切,抑制各方对跨境水资源的不合理需求,合作共赢,找到利益平衡点,有效预防水利益失衡。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

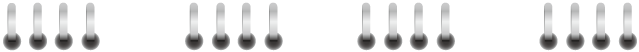

【边海研究】以竞争为导向的美国北极政策战略调整

点击上方“武大边海”直接订阅

美上将称将出台新北极战略

图片来源:参考消息网

本文作者

张祥国

国家海洋技术中心助理研究员

何静

天津电子信息职业技术学院讲师

陈吉祥

国家海洋技术中心海域海岛技术室副主任、高级工程师

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第6期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

一、美国北极政策的现实困境

2013年5月,奥巴马政府发布的《北极地区国家战略》正式提出,美国在北极的核心利益包括国家安全、资源和商业自由流通、环境保护、原住民问题以及科学研究等内容。当前的国际环境已经发生深刻变化,虽然美国在北极治理中发挥着重要作用,但对于秉持“美国优先”理念的特朗普政府而言,当前的北极形势对其积极谋求北极事务领导权又是重大挑战。从根本上说,美国北极政策的困境可以归结为三个方面。

(1) 美国的地位和实力已然在下降

当前,国际格局在剧烈变动,中俄等新兴发展中国家在群体性崛起,并开始逐渐代替西方国家成为引领国际秩序发展的重要推进力量。美国对外关系正在由攻势转为收缩均衡,特朗普政府开始坚持“美国优先”,不再积极开展国际公共产品的供给行动,更期望与其他国家共同承担国际秩序的维护成本。其标志体现为美国退出TTP 、《巴黎气候协定》 、联合国教科文组织 等多边机制和协议,以及在2019年北极理事会部长级会议上拒绝接受涉及气候变化的宣言 等一系列事件。

(2) 美国的北极安全利益维护能力在不断下降

美国的北极战略一直内在配合美国国家安全战略的调整,造成美国的北极安全利益维护能力也随着其国际整体竞争实力及影响力的下降而不断下降。美国是北极八国之中最后一个正式公布“北极战略”的国家。美国并未投入大量资源用于加强在北极地区的军事存在和开发资源,导致美国目前在北极的港口、交通、通信等关键基础设施及管理能力处于相对落后状态。

(3) 美国塑造其主导的北极秩序面临重重困难

目前北极存在的领土争议、海洋权益争端主要发生在北冰洋沿岸国家,即包括俄罗斯、加拿大、美国、丹麦和挪威在内的北极五国之间,这五国对自身的权益主张最为坚定。除上述北极域内国家外,中国、日本、德国、英国、法国、韩国、欧盟等其他主要国家和国际组织也积极参与北极治理。长久以来,北极治理得以成功推进,很重要的一个原因是北极国家把本国北极政策的重心都同时置于环境保护、经济开发等低阶政治议题领域,将军事安全等高级政治议题搁置起来,如果特朗普政府坚持安全议题优先,极力转化美国北极政策的重心和焦点,这将破坏北极国家及北极国家与非北极国家在北极事务上建立的信任和合作基础。

二、美国北极政策的战略性调整

为了适应北极地区的新态势,同时配合美国国家安全战略转型,特朗普政府在较短的时间内发布了一系列关于北极战略的文件。2019年美国海军发布了《北极战略展望》《国防部北极战略》。

(1) 美国北极政策的首要目标是维护美国国家安全利益

美国积极把控北极事务主导权,强调北极事务的安全属性。2019年出台的美国《国防部北极战略》进一步声称,“必须维持美国在印度洋-太平洋和欧洲的竞争性军事优势,并保持对北极地区的可靠威慑”。近年来,美国军方也在不断完善在北极的军事布局,美国空军在北极地区部署了战斗机、太空跟踪系统和雷达站等。美国认为自己应限制俄罗斯、中国等国家利用北极作为战略竞争走廊的能力,防止北极地区形成“一家独大”的垄断态势或形成其他两家联盟的局面。

(2) 深化北极外交和影响力的塑造,追求对北极事务的主导权

特朗普政府试图抢占先机制定服务于美国利益的北极规则,塑造美国主导下的北极秩序,强调“美国不承认北极八个国家之外的任何其他国家对北极地位的要求”,按照美国意愿建立北极国际合作机制或改进现有治理体系,同时达到利用制度进一步约束其他国家的目的。特朗普政府强调寻找对手、突出北极事务安全属性的北极战略固然能够提升美国的北极行动能力,但也势必会加剧北极军事化态势,恶化北极的地缘政治环境,使得北极治理难以取得实际进展。

(3) 借助国际合作实现美国利益

对于气候变化、环境保护等全球性问题,美国无法单凭自身力量应对,仍需要通过与其他北极域内和域外国家,以及欧盟、联合国等国际组织开展国际合作,通过借力来实现自身利益。美国对合作对象是有选择的。在军事、安全等高级政治领域,美国偏向于同盟国及伙伴,以及北约、欧盟等国际组织开展合作。在北极科考、生态保护以及环境治理等低阶政治领域,美国也会选择与中国等非北极国家合作。

(4) 加大北极资源能源的开发力度,追求经济利益

特朗普政府在应对气候变化和能源政策方面,采取经济利益优先于北极环境保护的政治立场。创造就业、刺激国内经济、保持全球能源优势是特朗普政府北极能源开发政策的优先考虑,北极气候变化问题和环境保护等议题则被暂时搁置。

三、特朗普政府北极战略的发展趋势

特朗普政府已经意识到,相比俄罗斯等国,美国在北极竞争中的军事、经济等方面处于落后地位。美国的北极战略调整从属于美国国家安全战略的既定安排,其未来的发展趋势也必然服务于美国的整体国家利益。

(1) 北极在美国国家安全战略中的战略地位将继续提升

特朗普政府认为北极地区已进入“大国竞争”的时代。无论是基于北极地缘价值攀升及大国竞争加剧的外部环境,还是美国北极战略调整的内在需求,提升北极在美国国家安全战略中的地位,增强北极政策的执行力,都将是美国今后的必然选择。

(2) 增强美国对北极油气资源的开发能力

美国北极油气资源开采能力相对落后,美国不会允许俄罗斯等国进一步强化在北极的能源开采并建立规范化体系,也不会放任俄罗斯单独掌控北极航道,未来在北极油气、矿业、航运等领域,推动建立符合美国利益的规则和标准将是美国在北极治理及制度建设上的重要方向。

(3) 加强同盟友及伙伴的安全合作,并推动北约等介入北极事务

在北极安全合作问题上,相较于俄罗斯的战略决心与实质部署,美国若要在北极地区保持竞争优势,只能借助于盟友和伙伴的力量,以及通过北约介入北极事务来共同遏制俄罗斯。可以预见,今后北约在北极事务上将与美国在行动上保持一致。

(4) 对拜登政府未来北极政策的预判

拜登表示将重新加入有关国际组织,修复与盟友及伙伴之间的关系,重塑美国的领袖地位。如果拜登政策能够落实,折射到北极事务方面,美国有望降低开展北极地区军事安全竞争的热度,同时将会充分利用北极理事会等一系列北极治理机制来维护美国的北极利益,而不仅仅从政治和安全角度来强化竞争属性。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】对海军“海上实际存在”国际法规则的理论探析 ——航行自由VS存在自由

点击上方“武大边海”直接订阅

美国舰机在西沙12海里内航行

图片来源:新浪网

本文作者

肖锋

北京大学法学博士,海军研究院研究员

原文首发于《边界与海洋研究》2020年第6期,本文在原文的基础上有所删减,

请点击文末【阅读原文】获取原文下载链接。

中美关于“航行自由”的争议

中美目前关于航行飞越自由的争议,本质是海空兵力“海上存在自由”的争议。这与海洋法一般意义上的航行自由虽密切相关但有质的区别。在以《公约》为标志的国际海洋法体系中,有关海空兵力“海上存在”的法律规则极度缺失,仅有的一些规则也严重滞后。美国正是利用这种法律规则缺失和滞后,假借一般意义上的航行自由,在世界海洋中肆意横行。美国利用“航行自由”设置了一个法律陷阱:反对美式航行自由价值者,会被美国贴上妨害和破坏海洋安全秩序的标签;与美国认定的国际法规则和标准不符者,则会被美国视为“过分”海洋权益主张。“航行自由”成为美海军争霸海洋的“最佳借口”。

海军舰机海上活动是

“自成一类”的人类海洋活动

美国军舰严重破坏国际海洋法秩序,却为什么能够声称自己是在合法地行使航行和飞越自由?主要原因或许是大家自觉或不自觉地陷入了美国精心设置的法律语境,错误地将美军舰机海上活动简单归类为“航行和飞越”。海军以军舰为平台在海上展开各种活动,是一种特殊的自成一类的人类海洋活动,与其他人类海洋活动有明显区别,可以概括称为“海军兵力的海上实际存在”。具体表现为:

一是海军海上存在的主体在国际法上被赋予了特殊法律地位。

二是海军海上存在的目的是通过海上作战获得军事胜利和优势,利用“彰显存在”压缩对手活动空间并获取控制优势,即追求所谓的制海权。

三是海军海上存在始终围绕“海上作战”这一核心使命或终极使命展开。

四是海军海上存在的威慑力随海军打击力种类和范围的拓展而不断增强,范围已拓展至海陆空天,延展到了电磁和网络空间。

五是海军实际存在的时机和条件、时间和空间、规模和样式等都有很强的目的性和针对性。

六是海军海上存在实际上是海军作战体系(包括预警探测系统、侦察情报系统、指挥控制系统、打击防护系统、综合保障系统等)常态化运转的外在表现。

七是海军海上实际存在与人类其他海洋活动及其规则制度正在发生冲突,如破坏海洋经济开发活动,破坏领海无害通过制度、领海海峡过境通过制度等。

国际法规制海军舰机的“功能”

而非限制其“本能”

航行和飞越只是海军舰机的本能,其核心功能始终是海上作战,而它们围绕核心功能在海上开展各种活动,不外乎是展示这种功能并使其衍射外溢和放大。

国际法对海军舰机的约束和规制,是围绕或针对其功能展开的。国际海洋法很早就对海军舰机的功能(或者说对海军的海上实际存在)进行规制。这种规制基本上与沿海国海洋主权同步发展,并且走了两条既彼此独立又相互交织的发展路径:其一是在海域制度特别是领海制度中发展通用规则或一般规则,这套规则成熟于1970—1982年第三次联合国海洋法会议,集中体现为领海的无害通过制度,该规则本质上是对军用舰机在领海实际存在的约束和限制,但军用舰机在领海外其他海域的实际存在,事实上无规无法,只有“丛林规则”。另一则是由少数海军大国或在特定地域发展专门规则或特殊规则。例如海军军备控制规则、海底武器控制规则、特定海域的海军海上存在规则、特定国家之间的海军兵力海空相遇行为规则等。

关涉海军海上存在的法律规则

严重缺失滞后且碎片化

当今国际社会,调整和规范海军海上实际存在的国际法规则不仅严重滞后缺失,而且严重对立,更是不成体系 。

首先,有关规则严重落后于一般国际法和国际海洋法的发展。例如,《联合国宪章》中规定了“禁止武力威胁或使用武力”原则,但在现实国际关系和国际海洋事务中,“舰炮外交”“前沿存在”“威慑挑战”等都是有违该原则的海军运用模式方式。

其次,相关规则严重落后于海军武器技术的发展。“点状部署、多元感知、网络连接、体系存在、分布式杀伤”成为海军海上实际存在的新特点,对于这些如此迅猛的新变化和新特点,国际海洋法却抱残守缺,墨守成规。

第三,相关规则严重对立。例如,有的国家要求外国军舰进入领海需要事先批准或通知,有的则没有此等要求;有的国家要求外国军舰不得在其专属经济区进行抵近侦察和军事测量,有的则没有这些主张;等等。这种对立严重妨碍和限制了国家之间开展有效合作维护国际安全的信心和努力。

第四,相关规则严重不成体系。国际社会各国有多元化的利益追求和政策偏好,而国际社会又缺乏统一的立法机构和权威的法律适用和条约解释体系;海军海上实际存在规则具有高度的政治敏感性、隐匿性和专业性,而规则制定权和主导权又为少数海军大国所掌控,这些都导致海军海上实际存在的法律规则似有若无,时隐时现,零散破碎,不成体系。

对海军海上实际存在国际法规则

进行理论探讨的启示

在理念上,我国应摒弃美西方国家对海军海上实际存在所设置的航行飞越自由伪善包装,坚定推动构建海洋命运共同体理念进入海洋法体系,以更高的共同命运价值观超越所谓的海洋自由价值观,追求世界海洋的和平稳定与全人类的安全福祉。

在海上军事行动中,应高举“海洋命运共同体”“尊重别国主权”“不使用武力或武力威胁”“和平利用海洋”“不滥用自卫权”等法律旗帜,超越原始的海上丛林法则和零和博弈思维,通过海军兵力海上实际存在创制双边、地区直至国际海军实际存在规则,引领我海军在全球任务海域的海上实际存在行为和活动。

在外交和军事外交中,要运用海军兵力海上实际存在这一概念,驳斥美西方假借航行自由之名对我国国家安全利益、海洋主权和海洋权益的恶意践踏和肆意侵害。要研拟并发布我国近海海域海军海上兵力存在政策立场文件,并基于明确的政策立场与海上邻国就相邻海空域海军海上实际存在的规则进行磋商和对话。同时,还要积极推动国际社会构建海空兵力海上实际存在的国际法规则体系。应根据海洋军事活动的新情况,认真研读《公约》,研究《公约》缔约过程中被少数国家刻意掩盖、移除或模糊处理的关于海洋军事活动的事项,拟制海军兵力在不同性质的海空域实际存在的国际法规则。

END

编辑 | 付姗姗

排版 | 李 阳

“武大边海”是边界与海洋问题最专业的信息平台

推送最新边海资讯、边海观察,发布边海问题专家观点

面向公众普及宣传边海知识

微信投稿邮箱:cictsmr@whu.edu.cn

“武大边海”独家授权转载《边界与海洋研究》期刊论文

期刊投稿邮箱:bjyhyyj@whu.edu.cn

编辑部联系电话:027-68753503

《边界与海洋研究》国内邮发代号:38-455

国际邮发代号:C9291

更多资讯请关注武汉大学中国边界与海洋研究院官网:

http://www.cibos.whu.edu.cn/

【边海研究】北方海航道集装箱运输的制约因素分析

点击上方“武大边海”直接订阅

北极航道

图片来源:百度百科

本文作者

孙庆龄(So Kyong Ryong)

韩国釜山外国语大学印度地区通商学讲师,国际关系学博士

金世源(Kim Se Won)

韩国海洋水产开发院中国研究中心研究员,产业经济学博士

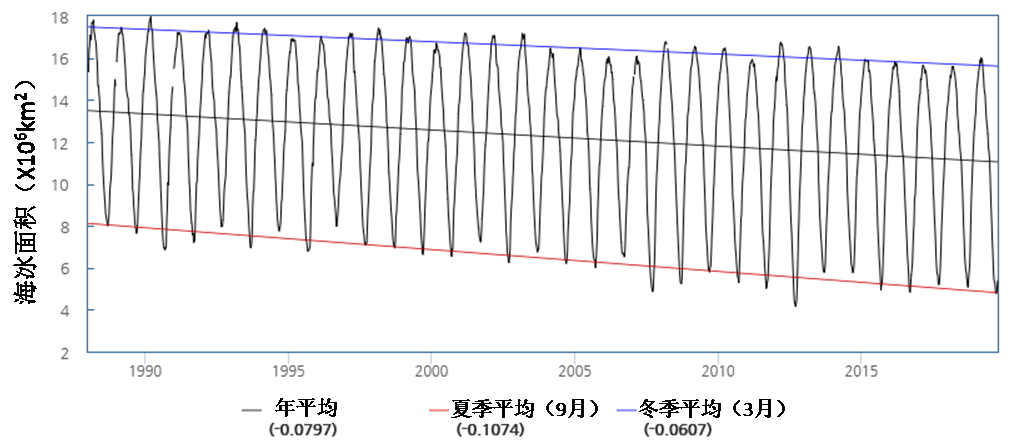

一、 北方海航道的通航现状

北极航道分为西北航道(Northwest Passage,NWP)和东北航道(Northeast Passage, NEP)。北方海航道沿着俄罗斯北部北冰洋沿岸蜿蜒,总长2200—2900海里。根据韩国气象厅北极海冰监测系统的观测结果(见下图),2011年至2017年的7—10月,北方海航道的海冰总体面积在缩小,在这4个月内北方海航道是可以通航运输的。随着全球气候变暖加速,海冰融化的期间在变长,世界气象学者预测到2030年,北方海航道一年中将约有10个月可正常航行。

北极海冰面积的长期变化

资料来源:韩国气象厅北极海冰监测系统(http://seaice.kma.go.kr)

随着海冰的变化,通过北极航道的货物运输量在不断增加。以2013年的391.4万吨为基础,年均增长率为32.6%。但是,2018年经由北方海航道运输的非俄罗斯本国货物仅为49.1万吨,只占总货物量的3.1%,也只是2013年117.6万吨的40%。由此看出,北方航道的俄罗斯国内运输呈大幅增加趋势,但是亚欧之间经由北方海航道的运输并不稳定。

年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

北方海航道总货运量 | 391.4 | 398.2 | 543.1 | 747.9 | 1072.9 | 1601.9 |

非俄国内货运量 (航次) | 1356(71) | 274 (31) | 39 (18) | 214 (19) | 194 (27) | 491 (27) |

资料来源:

综合Nicolay Monko, “The Main Result of 2018 Navigation in the Water Aea of the Nothern Sea Route”, Presentation at The 7th International Arctic Shipping Seminar Korea, 2018和Northern Sea Route Information Office, https://arctic-lio.com。

二、关于北方航道经济性的已有研究分析

一些学者在研究中发现,虽然北冰洋海冰的加速融化增加了航道利用的可能性,但实际上由于季节性的自然条件制约,需要使用抗冰船舶或破冰船,这会带来相应的费用。如果能合理改善这种费用结构,才能确保北方海航道的经济性。

综合已有研究,北方海航道有许多亟待解决的问题,包括北极严寒的气候、每年航行时间限制、主要港口的水深限制、破冰船费用等。但与现有的经由苏伊士运河的航线相比,在气候条件影响减少的情况下,通过北方海航道的集装箱运输具有较强的经济性。

三、北方海航道集装箱运输

的制约因素分析